COVID-19 전후 한국 가계의 의복비 지출 변화

Abstract

COVID-19 in 2020 triggered significant social and economic changes as it transitioned into a long-term phase, altering consumer behavior across various industries. In South Korea, the average propensity to consume dropped sharply following the outbreak, significantly reducing consumer expenditures. As discretionary consumer goods, fashion products were particularly affected, posing severe challenges for the fashion industry. This study examines changes in clothing expenditures among Korean households across three phases: ① Pre-COVID-19, ② during COVID-19, and ③ post-COVID-19 period. The analysis utilizes raw data from the "Household Income and Expenditure Survey" (2010–2023) and Consumer Price Index data from Statistics Korea. The findings reveal that clothing expenditure dropped sharply early in the pandemic and, despite some recovery from 2021, remained below pre-COVID-19 levels in 2023. Clothing expenditure recovered more slowly than other discretionary categories like dining out and cultural expenses, indicating its lower priority in consumer spending. Clothing expenditure patterns varied by income level after COVID-19, with low-income households recovering by 2023, middle-income households remaining below pre-pandemic levels, and high-income households experiencing a decline after a temporary increase. This study results indicate that COVID-19 brought about a structural change (contraction) in Korean consumers' clothing consumption as a luxury good.

Keywords:

clothing expenditure, consumption, COVID-19, household income and expenditure survey키워드:

의복비 지출, 소비, 코로나19, 가계동향조사I. 서론

2020년에 발생한 COVID-19(이하 코로나19)는 사회·경제적으로 큰 변화를 일으키며 소비자의 쇼핑 및 라이프스타일 패턴에 지대한 영향을 미쳤다. 온라인 쇼핑, 원격 근무, 디지털 엔터테인먼트 사용이 급증했으며, 식료품과 위생용품에 대한 소비가 집중되었다. 또한, 신뢰할 수 있는 브랜드와 근처 지역 매장 선호도가 증가하였다(Kohli, Timelin, Fabious, & Veranen, 2020). 이와 함께, 코로나19는 가계의 가처분 소득과 소비 지출을 크게 감소시켰고, 사회적 거리두기와 도시 봉쇄로 인해 소비자들은 오프라인에서 온라인 쇼핑으로 급격히 이동해야 했다(Almeida, et al., 2021; Coibion, Gorodnichenko, & Weber, 2020).

국내에서도 코로나19 발발 이후 가계의 평균 소비 성향이 급격히 하락하며 팬데믹 시기 동안 소비지출이 현저히 감소한 것으로 보고되었다. 한국은행에 따르면, 초기에는 식료품과 의료·보건용품에 대한 지출이 증가한 반면, 오락·문화, 의류·신발, 음식·숙박, 여행·항공 관련 지출은 급감했다(Park, 2021; The Bank of Korea, 2020). 특히, 패션제품은 재량적 소비재 특성과 팬데믹으로 인한 해외수요 부진 및 원부자재 조달 차질로 인해 큰 어려움을 겪었다(Samjong KPMG Economic Research Institute, 2020).

소비자 행동을 이해하기 위해서는 소비자들이 무엇을, 어떻게 구매하는지를 분석하는 것이 필수적이다. 예상치 못한 코로나19 팬데믹은 패션산업에 큰 위기를 가져왔고, 소비자들의 구매 행태에도 근본적인 변화를 일으켰다. 이러한 변화를 이해하는 것은 팬데믹 전후 소비지출 구조 및 회복 과정을 파악하는 데 매우 중요하다. 예를 들어, 1997년 말 경제위기 동안 소비자들의 소비 위축과 매출 감소로 다수의 패션업체가 도산하거나 구조조정을 단행했으며(Lee, 2005), 이는 패션산업 전반에 큰 변화를 야기했다. 이처럼 경제적 변화에 따라 소비 행태를 분석하는 것은 패션산업에 미치는 영향을 예측하고 적절히 대응하기 위한 기본적인 단계라고 할 수 있다. 특히, 의류 소비는 가계의 소득 변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 의복비 지출의 변화는 의류 시장 규모와 패션산업의 장기적 전망에 영향을 미친다. 따라서, 코로나19 전후 가계의 의복비 소비지출 변화를 분석하는 것은 기업들이 시장 변화에 대응하는 데 중요한 정보를 제공할 수 있다.

본 연구는 코로나19가 국내 가계의 의복비 지출 구조에 미친 영향을 분석하는 데 초점을 맞춘다. 이를 위해 통계청의 소비동향조사 자료를 활용하여 2010년 이후 의복비 지출의 추세와 함께, 코로나19 이전(2018–2019), 팬데믹 기간 중(2020–2021), 그리고 회복기(2022–2023)의 세 시기로 나누어 가계 의복비 지출의 변화를 비교하였다. 특히, 의복비 소비지출이 식비, 외식비, 문화비, 통신비 등 타 소비지출 항목과 어떻게 다른지, 의복비 내 세부 항목별 지출 변화는 어떠한지, 그리고 소득 계층별로 의복비 지출의 차이는 어떠한 양상을 보이는지를 중점적으로 살펴보았다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. COVID-19 이후 소비 행동 변화

2019년 12월 시작된 코로나19 팬데믹은 2020년 초부터 전 세계적으로 확산되며 건강, 경제, 사회 구조, 환경, 기술 등 모든 측면에 광범위하고 심대한 영향을 미쳤다(Kohli et al., 2020). 국내에서는 2020년 1월 20일 첫 확진자가 발생한 이후 감염병이 본격적으로 확산되었으며, 이로 인해 경제와 소비 시장 전반에 큰 변화가 나타났다. 2020년 2월 코로나19가 확산되면서 국내 1분기 경제성장률은 전 분기 대비 -1.3%, 2분기에는 -3.3% 감소하는 등 경제적으로 심각한 충격이 발생했다(KDI Economic Education Information Center, 2020). 소비와 고용 측면에서 Kang, Min, & Park(2021)은 코로나19가 국내 연간 GDP 성장률과 민간소비 증가율을 각각 3%포인트와 7%포인트 이상 낮추고, 약 46만 명의 고용 감소를 초래해 1998년 외환위기 이후 두 번째로 큰 경기 침체를 유발했다고 분석했다. 특히, 팬데믹 특성상 대면 서비스 중심의 민간소비와 서비스 산업 고용에 큰 영향을 미쳐 2020년 6월 기준 약 35만 명의 고용 감소가 발생한 것으로 보고되었다. 또한, 2020년 2월부터 4월 사이 코로나19 신규 확진자가 증가하며 소비자심리지수(CCSI)도 큰 폭으로 하락했다(The Bank of Korea, 2020).

코로나19 이후 소비 변화에 대한 선행연구들은 전 세계적으로 식비나 음식배달을 제외한 전반적인 소비지출이 감소했음을 보여준다. 예를 들어, 미국에서는 음식배달과 식료품 지출을 제외하고 소비지출이 25~30% 감소했으며(Baker, Farrokhnia, Meyer, Pagel, & Yannelis, 2020), 영국에서는 봉쇄 기간 재량지출이 감소하는 반면 공황 구매로 인해 식료품 지출이 증가했다(Chronopoulos, Lukas, & Wilson, 2020). 중국의 설문조사 결과(Xiong, et al., 2021), 주거 및 식음료 지출은 비교적 안정적이었던 반면 의류, 여가, 교육 관련 지출은 감소한 것으로 나타났다. 팬데믹의 영향은 소득계층별로 차이를 보였다. Lee(2021)와 Park & Jang(2021)은 저소득층의 소비 비중이 높은 식료품의 가격 상승으로 인해 팬데믹 기간 저소득층의 물가 상승률이 상대적으로 높았다고 분석했다. 이는 소득이 낮을수록 소비 지출에서 필수재 비중이 높아 물가 상승에 민감하게 반응한 결과로 나타났다.

패션업계는 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망 차질과 소비자 수요 감소로 어려움을 겪었다. 봉쇄로 인한 생산량 감소와 재고 과잉은 의류 판매의 급감으로 이어졌으며, 2020년 4월 미국 의류 판매는 전년 대비 79% 감소한 것으로 나타났다(Arania, Putri, & Saifuddin, 2022; Liu, Xia, & Lang, 2021). 국내에서도 2020년 패션 시장 규모는 전년 대비 3.2% 감소한 40조 3,228억 원으로 집계되었고(Korea Federation of Textiles Industries, 2021), 정장 시장과 아동복 시장이 각각 재택근무와 원격수업 확산의 영향을 크게 받았다.

팬데믹은 소비자들의 관심사와 행동에도 변화를 일으켰다. 건강과 환경에 대한 관심이 높아지며 생분해성 소재, 섬유 재활용, 지속 가능 제품에 대한 수요가 증가했다(Brydges, Retamal, & Hanlon, 2020; Filho et al., 2022). 또한, 재택근무의 확산으로 편안한 라운지웨어와 홈웨어 소비가 늘어났으며(Liu et al., 2021), 사회적 거리두기의 장기화로 외부 활동이 줄어들면서 오프라인 매장 방문은 감소하고 온라인 쇼핑과 이커머스 시장이 급성장했다(J.P. Morgan, 2020; Jang & Kim, 2022). 국내에서도 2020년 2월 이후 백화점과 면세점 매출이 급감한 반면 무점포 소매업체 매출은 20% 이상 증가했으며(Statistics Korea, 2020), 이는 50~60대 중장년층 소비자에게까지 온라인 쇼핑이 확산되었음을 보여준다(No, 2022).

2. 경기 변화에 따른 의복지출 변화

국내 의복지출 관련 선행연구 중 경기 변화와 의복지출 간의 관계를 분석한 연구는 다양하다. 대표적으로, Ji & Lee(1997), Kwak, Song, & Kim(1999), Lee(2005, 2006, 2012) 등의 연구는 경기 변동과 경제위기를 살펴보았고, Son & Yoon(2023) 팬데믹이 의복지출에 미친 영향을 심층적으로 분석하였다.

Ji & Lee(1997)은 1979-1998년 국민계정과 한국통계월보의 자료를 활용하여 의복비 지출이 경기 변동에 민감하게 반응한다는 점을 밝혔다. 의복지출은 총소비지출보다 경기 변동에 더 큰 영향을 받으며, 특히 경기 호황보다 불황에 더욱 민감한 것으로 나타났다. Kwak et al.(1999)은 설문조사를 통해 1997년 경제위기 전후의 가정생활 상태를 분석하며, 경제위기 이후 소비자들이 의복 구입을 크게 줄였음을 확인했다. 품목별로는 정장과 액세서리 구입이 감소한 반면, 속옷과 아동복은 경제위기의 영향을 비교적 덜 받았다. 소비자들은 위기 대응 방안으로 저렴한 제품을 선호하는 경향을 보였다.

Lee(2005)는 1994-2000년 도시가계조사 자료를 활용해 경제위기 전, 직후, 그리고 회복기로 나누어 의복지출 변화를 분석했다. 연구 결과, 피복비 지출은 소득 및 총소비지출보다 더 크게 감소했으나, 회복기에도 경제위기 이전 수준에 도달하지 못했다. 피복비 지출은 소득 감소 시 급격히 줄어들지만, 소득 회복 시에는 천천히 증가하는 경향을 보였다. 특히 외의(outerwear)는 다른 품목보다 경기 변동의 영향을 크게 받았다. Lee(2006)는 1991-2004년 도시가계조사 자료를 바탕으로 피복비 지출 패턴을 분석했다. 1990년대 중반 이후 피복비 지출은 감소세를 보였으며, 1997년 외환위기 직후 급감한 뒤 회복기 동안 소폭 증가했다가 다시 감소하는 양상을 보였는데, 이는 통신비와 같은 새로운 지출 항목의 증가로 소비 구조가 변화한 결과로 분석되었다. 또한, 1996-2008년간 한국과 미국 가계의 피복비 변화를 살펴본 Lee(2012)의 연구에 따르면 한국 소비 중 피복비 비중은 1996년부터 IMF 외환위기가 있었던 1998년까지 급격히 감소하였으며, 그 이후 2000년까지 다소 회복하였다가 다시 하락하여 외환위기 이전 수준에 도달하지 못한 것으로 나타났다.

최근 연구인 Son & Yoon(2023)은 2018-2021년 통계청 가계동향자료를 바탕으로 코로나19 전후의 패션소비지출 변화를 분석했다. 연구에 따르면, 팬데믹 이후 가계는 총소비지출을 증가시키지 않았으며, 한정된 예산 내에서 패션 지출을 줄였다. 소득계층에 따른 패션소비 비율의 차이는 크지 않았지만, 소득이 낮을수록 총소득 대비 소비지출과 패션소비 비중이 높은 경향을 보였다.

이와 같은 선행연구들은 경기 변동이 의복지출에 미치는 영향을 다양한 시각에서 조명했지만, 주로 특정 시기나 단기적 충격에 초점을 맞췄다. 특히 코로나19 팬데믹이 코로나 기간 중 국내 피복비 지출에 미친 영향을 다루는 선행 연구(Son & Yoon, 2023)가 팬데믹의 단기적 영향을 다루었던 것을, 본 연구는 2010년 이후 의복비 지출의 장기적 추세와 함께, 코로나19 팬데믹 이전(2018-2019), 팬데믹 기간 중(2020-2021), 그리고 이후 회복기(2022-2023)까지의 시기를 포괄적으로 분석하였다. 이를 통해 팬데믹이 초래한 단기적 충격과 구조적 변화를 구분하고, 팬데믹 이후 의복 지출 회복 여부를 평가하여 소비자 행동 변화가 일시적 현상인지, 아니면 장기적이고 구조적인 변화인지 검토하고자 한다.

또한, Lee(2006, 2012)가 90년대-2006년간 가계 의복비 지출에 교육비와 통신비의 비중의 성장에 따른 소비자 지출패턴의 구조적인 변화로 피복비 지출 감소한 것으로 분석한 바와 같이, 타 소비항목과 비교해 의복비 지출의 변화를 살펴봄으로써 모든 소비자 같은 영향을 받는지, 소비항목간 팬데믹 영향에 차이가 있는지, 또는 의복소비가 다른 소비항목으로의 지출 이전이 발생된 것인지 살펴보는 것도 의복비 지출의 구조적인 변화를 평가하는데 필요할 것이다. 아울러, 팬데믹의 영향이 소득계층별로 차이가 있다는 선행연구(Son & Yoon, 2023)와 의복비의 필수재 및 사치재로서의 성격은 소득계층에 따라 저소득 계층에서는 의복비가 필수재로서의 성격이 크며, 고소득 계층에서는 사치재로서의 성격이 더 두드러진다(Varian, 1992)는 점을 고려하여 소득계층별로 코로나19 팬데믹 영향이 어떻게 의복비 지출에 영향을 미치는지 살펴봄으로써, 소득계층별 의복비 지출행태를 이해하고 이를 바탕으로 실무적인 시사점을 찾을 수 있을 것이다.

이에 본 연구에서는 코로나19 팬데믹을 거치면서 한국 가계의 의복비 지출 양상이 어떻게 변화했는지 파악하기 위해 코로나19 훨씬 이전 시기(2010-2017)의 추세를 포함하여 코로나19 전후 시기를 이전기(2018-2019), 기간 중(2020-2021), 이후(2022-2023)로 구분하여 의복비 지출 규모는 시기별, 소비항목별, 소득계층별로 살펴보고, 의복비 소비지출에 비치는 코로나19 팬데믹의 영향을 심층적으로 살펴보고자 하였다. 이러한 분석은 팬데믹 전후 소비 패턴의 변화를 이해하는 데 기여할 뿐 아니라, 패션산업의 수요 예측 및 마케팅 전략 수립에 유용한 자료로 활용될 수 있을 것이다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구문제

본 연구는 코로나19 전후 한국 가계의 의복비 지출 양상이 어떻게 변화했는지 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 코로나19 팬데믹 이전, 기간 중, 이후 회복기로 시기를 구분하였다. 시기 구분은 코로나19 발생 이후 마스크 착용, 사회적 거리 두기 등의 대응 정책의 경과를 바탕으로 이루어졌다(Korea Disease Control and Prevention Agency, 2023, 2024). 주요 사건은 다음과 같다.

- • 2020년 1월 국내 첫 확진자 발생 이후, 3월부터 사회적 거리 두기가 본격적으로 시행

- • 2021년 2월 말 백신 접종이 시작되었고, 11월부터 단계적 일상회복이 이루어짐

- • 2022년 4월 사회적 거리 두기가 전면 해제되었으며, 2023년 5월 팬데믹에서 엔데믹으로 전환<Table 1>.

이와 같은 대응 정책의 흐름에 따라 2020년부터 2023년까지의 4년을 “코로나19 기간 중(2020-2021)”과 “코로나19 이후 회복기(2022-2023)”로 구분하였다. 또한, 코로나19 발생 이전 2년(2018-2019)을 “코로나19 이전”으로 정의하여 이 세 시기를 기준으로 의복비 지출 변화를 분석하였다.

본 연구의 목적은 코로나19 전후 한국 가계의 의복비 지출 양상이 어떻게 변화했는지 파악하는 것이다. 구체적인 연구문제는 다음과 같다.

- ① 의복비 지출 규모는 시기별로 어떻게 차이가 나는가?

- ② 의복비 지출 변화는 다른 소비지출 항목과 어떻게 다른가?

- ③ 의복비의 세부 비목별 지출 변화는 어떠한가?

- ④ 소득계층별 의복비 지출 변화는 어떠한가?

- ⑤ 이러한 시기별, 항목별, 소득계층별 변화의 차이는 어디에서 기인하는가?

2. 연구 자료

본 연구는 통계청(http://kostat.go.kr)에서 제공하는 2010년부터 2023년까지의 "가계동향조사" 원자료와 소비자물가지수 데이터를 활용하였다. 계동향조사(Household Income and Expenditure Survey, KHIES)는 통계청이 정기적으로 실시하는 횡단 조사로, 국내 가계의 소득 및 소비지출 변화를 분석하기 위해 전국적으로 약 7,200가구를 대상으로 진행된다. 조사대상은 대한민국에 거주하는 모든 일반 가구를 모집단으로 하며, 각 가구의 수입 및 지출 실태를 파악하기 위한 자료를 제공한다.

조사는 응답자가 종이가계부나 PC, 모바일 등 전자가계부를 통해 수입 및 지출 항목을 입력하는 방식으로 이루어진다. 월별 데이터를 수집하며, 주요 지출 항목으로는 식료품비, 주거비, 의류 및 신발비, 보건의료비, 교육비, 교통비, 통신비 등이 포함된다. 특히, 의류 및 신발비 항목은 세부적으로 다음과 같은 하위 비목으로 분류된다: 직물 및 외의(대부분의 의복), 내의(속옷 및 잠옷), 기타 의복(양말, 모자, 넥타이, 장갑 등), 신발.

이 자료는 한 가구의 소득 및 지출을 항목별로 분석할 수 있는 기반을 제공하며, 본 연구에서 의복비 지출의 변화와 그 요인을 분석하는 데 활용되었다.

3. 분석 방법

본 연구는 코로나19 전후 시기의 의복비 지출 변화를 시기별로 비교 분석하는 데 초점을 맞추었다. 분석 과정에서는 지출 변화를 물량 변화와 가격 변화로 구분하여 살펴보았으며, 소득계층별 차이를 분석하기 위해 가계 소득 수준에 따라 비교하였다. 코로나19 전후 시기별 비교를 위해 분석 기간을 코로나19 이전(2018-2019), 코로나19 기간 중(2020-2021), 코로나19 이후(2022-2023)으로 나누어 살펴보았다. 소득계층별 비교를 위해 가계 소득 수준을 5분위로 나누어, 이 중 상위 20% (5분위), 중위 20% (3분위), 하위 20% (1분위)로 재구분하여 비교하였다. 구체적인 분석 내용은 다음과 같다:

- ① 의복비 지출의 절대적 변화와 상대적 변화(총지출 대비 의복비 지출 비율) 분석

- ② 의복비 지출과 다른 소비 항목(식료품비, 외식비, 주거비, 통신비, 교통비, 교육비 등)의 지출 변화 비교

- ③ 의복비 하위 비목 (직물/외의, 내의, 기타 의류, 신발) 간 지출 변화 비교

- ④ 소득계층별 의복비 지출 비율 변화 비교

이 분석을 통해 코로나19가 한국 가계의 의복비 지출에 미친 영향을 구체적으로 파악하고, 소득계층 및 시기별 지출 변화의 특성을 도출하였다.

Ⅵ. 연구 결과

1. COVID-19로 인한 의복비 지출 변화

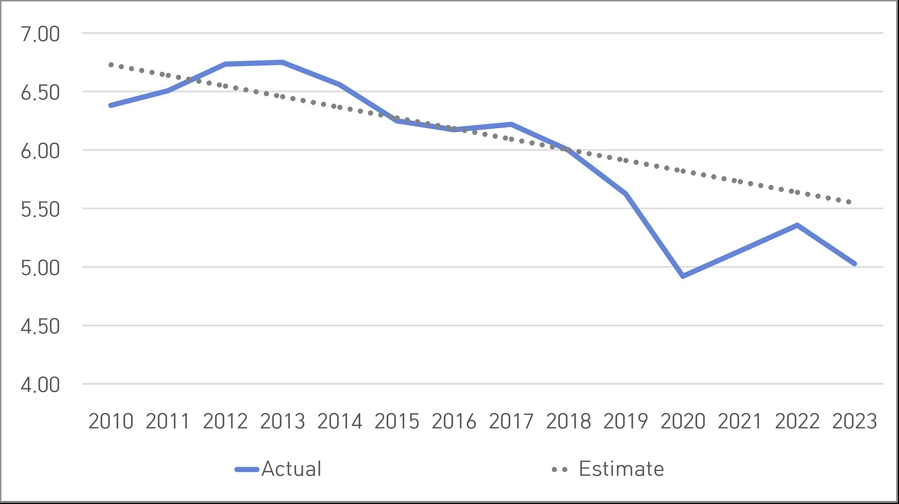

2018년부터 2023년까지의 의복비 지출 변화를 <Table 2>에 나타냈다. 총소비와 의복비 지출은 실질 가격(2020년 기준)으로 계산되었다. 의복과 신발이 포함되는 의복비 지출액은 2018년 154천 원에서 2019년 139천 원으로 감소했으며, 2020년에는 118천 원으로 더욱 급감했다. 2019년의 감소는 코로나19와 무관하지만, <Fig. 1>에서 확인할 수 있듯이 그 이전의 감소 추세보다 더 큰 폭으로 나타났다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 의복비 지출이 더욱 급격히 감소했으며, 2021년에는 123천 원으로 약간 반등했다. 하지만 2023년 의복비 지출은 125천 원으로, 여전히 2019년(139천 원) 수준에는 도달하지 못했다.

의복비의 상대적인 지출변화를 살펴보기 위해 총소비지출에서 의복비 지출의 비중을 살펴보았다. 의복비 지출 비중(총소비 대비)는 2018년 6.00%에서 2019년 5.62%로 감소했으며, 2020년에는 4.92%로 급감했다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 5.04%와 5.16%로 반등했으나, 2023년에는 4.99%로 다시 감소했다.

<Table 2>와 <Fig. 1>은 코로나19가 의복비 지출 감소에 미친 영향을 보여준다. 그러나 코로나19 이전에도 의복비 지출 비중이 지속적으로 감소해 왔음을 감안하여 코로나19로 인한 의복비 지출 감소분을 파악하려면, 이전부터 진행된 의복비 지출 감소 추세를 제거해야 한다. 이를 위해서 2010-2023년간 의복비(의류·신발) 지출 비중 변화를 분석하였으며, <Fig. 1>에서 실선은 실제 의복비 지출 비중을, 점선은 2010-2019년 자료를 기반으로 추정한 추세선을 나타낸다. 추세선 분석 결과, 코로나19 이전 10년 동안 의복비 지출 비중은 매년 약 0.09%포인트씩 감소했으며, 이는 다음의 추정식을 통해 확인할 수 있다:

- 의복비 비중 = -0.0909 × t + 6.8192 (t: 2010년 = 1, 2019년 = 10)

이 추세를 바탕으로 분석하면, 코로나19 팬데믹으로 인해 의복비 지출 비중이 추가적으로 감소했음을 확인할 수 있다.

<Fig. 1>은 의복비 지출 비중의 감소 추세를 시각적으로 보여주며, 코로나19가 해당 추세를 어떻게 가속화했는지를 명확히 나타낸다. 코로나19가 없었더라도 2020년 이후 의류·신발 지출 비중은 감소했을 것으로 예상되지만, 팬데믹으로 인해 감소 폭이 더욱 커졌음을 알 수 있다.

코로나19 이전(2010-2019) 기간 동안 의복비 지출 비중은 점진적으로 감소하는 추세를 보였는데, 이는 전체적인 소비 패턴 변화, 패스트패션의 확산, 온라인 판매 확대와 같은 소매 형태의 변화로 인한 가격 하락 등이 주요 원인으로 작용했을 가능성이 있다. 그러나 이러한 추세를 더욱 구체적으로 설명하기 위해 후속 연구가 필요하다.

2020년 팬데믹이 본격화된 기간과 직후의 의복비 지출 비중을 살펴보면, 2020년 지출 비중은 4.92%로 전년도(2019년) 5.62%에서 급격히 감소했다. 이는 팬데믹으로 인한 사회적 거리두기, 외출 감소, 재택근무와 온라인 수업 증가 등의 영향으로 의류 및 신발 소비가 크게 줄어든 결과로 볼 수 있다.

코로나19 이후 회복기(2022년 이후)의 의복비 지출 비중은 약간의 반등을 보였지만, 여전히 코로나19 이전 수준으로는 회복되지 않았다. 이는 팬데믹 이후 전반적인 경기 침체와 물가 상승이 의류 소비 지출 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 또한, 소비자들이 패션보다는 편안함과 실용성을 중시하는 의류를 선호하는 등 소비행태가 변화했기 때문으로도 해석할 수 있다(Liu et al., 2021).

의복비 지출 변화는 기본적으로 다음의 공식을 따른다: 지출 = 가격 × 물량. 따라서, 지출 변화는 가격변화에 기인한 부분과 물량 변화에 기인한 부분으로 구분할 수 있다. 예를 들어:

- • 의류 가격이 전년도와 동일하지만, 구매 물량이 전년 대비 10% 감소했다면, 의류 지출은 10% 감소한다.

- • 구매 물량이 전년도와 동일하지만, 의류 가격이 5% 하락했다면, 의류 지출도 5% 감소한다.

- • 만약 구매 물량이 10% 감소하고 가격이 5% 하락했다면, 의류 지출은 약 14.5% 감소하게 된다(1 - 0.9 × 0.95 = 0.145).

이와 같은 논리를 바탕으로, 코로나19 이후 의복비 지출 비중 변화를 물량(수요) 변화와 가격 변화로 나누어 분석할 수 있다.

<Table 3>는 이러한 논리를 적용하여, 전년 대비 의류·신발 지출 비중 변화분을 물량 변화와 가격 변화로 분리하여 제시한 것이다. “가격 변화”는 소비자 물가지수 대비 의복비 물가지수의 상대적 변화를 나타낸다. 의복비 물가지수는 통계청의 품목별 소비자물가지수 중 섬유제품 물가지수를 사용하였다. 여기에는 의복과 신발 외에 침구·커튼도 포함되지만, 침구·커튼의 비중은 작아 의복·신발 물가지수로 간주해도 무리가 없다고 판단하였다. <Table 3>에서 확인할 수 있듯이, “총 변화 = 물량 변화 + 가격 변화”의 관계가 성립한다.1). <Table 3>에서 “총 변화(total change)”는 전년 대비 의복비 지출 비중의 증감을 나타낸다. “물량 변화 (changes in quantity)”는 소비자 수요의 증감을, “가격 변화(changes in relative price)”는 물가 변동의 영향을 보여준다.

Changes in the Proportion of Clothing & Footwear Expenditure After COVID-19: Impact of Relative Prices and Demand

2020-2023년 동안 의류·신발 물가 상승률을 전체 소비자 물가 상승률과 비교하면, 2020년에는 두 상승률이 유사했고, 2021~2022년에는 의류·신발 물가 상승률이 소비자 물가 상승률보다 약 2%포인트 낮았으며, 2023년에는 의류·신발 물가 상승률이 소비자 물가 상승률보다 3%포인트 이상 높았다2). <Table 3>에서 확인할 수 있듯, 가격 변화는 이러한 소비자 물가 대비 의복비 물가의 상대적 변화를 나타낸다. 코로나19 기간 동안 의복비 지출 비중의 변화는 물량 감소와 가격 변동이 결합된 결과로 해석할 수 있다.

물량(수요) 변화의 요인은 “가격변화”에 기인한 것과 “가격 이외의 다른 특성에 기인한 것”으로 구분할 수 있다. 가격 효과만 고려하면 가격이 상승하면 수요는 감소하고 가격이 하락하면 수요는 증가한다. 이때, 가격변화에 따른 수요 변화 정도를 보여주는 것이 (수요의) 가격 탄력성이다. 가격 탄력성은 재화의 특성에 따라 달라지며, 일반적으로 사치재의 가격 탄력성(절대값)은 1보다 크고, 필수재는 1보다 작다(Mankiw, 2017).

의류는 사치재와 필수재의 성격을 동시에 지니고 있어, 연구에 따라 의류 가격 탄력성(절대값)은 1보다 크게 나오기도 하고 작게 나오기도 한다(Kim. 2012). 만일 가격 탄력성 (절대값)이 1이면 가격변화로 인한 지출 변화는 물량 변화에 의해 상쇄된다. 이 경우, 지출 변화는 가격 이외 요인에 의한 물량(수요) 변화에 기인한다. 만일 가격 탄력성 절대값이 1보다 작으면, 가격이 하락했을 때 지출은 증가하지만 증가 폭은 가격 하락 폭보다 작다. 가격 탄력성 절대값이 1보다 크면, 가격이 하락했을 때 지출 증가 폭은 가격 하락 폭보다 크다.

<Table 3>을 보면 2020년의 가격변화는 미미하다. 따라서 2020년의 의복비 지출 비중 감소는 거의 가격과 무관한 “물량(수요) 변화”로 인해 발생했음을 알 수 있다. 2021년과 2022년에는 의복의 상대가격이 하락하였고, 2023년에는 상대가격이 상승하였다. 이러한 가격변화는 물량(수요) 변화 및 총변화에도 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. 2020년에 사회적 거리 두기가 강하게 부과되었으며 영업 제한 등으로 인해 의류 소비는 사치재와 필수재 모두에서 위축되었다. 이후 2021년부터 사회적 거리 두기가 서서히 완화되면서 필수재로서의 의류 소비가 먼저 증가했을 가능성이 크다. 2023년에는 일상이 거의 완전히 회복되면서 사치재로서의 의류 소비도 증가했을 것으로 보인다.

의류의 가격 탄력성은 품목, 지역, 경제 여건 등에 따라 크게 달라질 수 있다(Kalla, Murikinjeri, Abbaiah, & Raju, 2017). 이를 바탕으로 추론하건대, 2021년과 2022년의 가격 탄력성(절대값)은 1보다 작을 가능성이 크며, 2023년의 가격 탄력성(절대값)은 1보다 클 가능성이 있다. 만약 2021년과 2022년에 상대가격 하락이 없었다면, 즉 수요 변화만 반영되었다면 의복비 지출 비중은 더 크게 증가했을 것이다. 반대로, 2023년 지출 비중 감소(-6.5%)는 상대가격 상승이 상당 부분 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 가격 변화와 무관한 물량(수요)만 반영되었다면, 2023년의 지출 비중 감소 폭은 훨씬 작았을 것이다.

의복비의 필수재 및 사치재로서의 성격은 소득계층에 따라 달라진다. 저소득 계층에서는 의복비가 필수재로서의 성격이 크며, 고소득 계층에서는 사치재로서의 성격이 더 두드러진다(Varian, 1992). 따라서, 2023년 의복비 지출 비중 감소가 가격상승에 따른 사치재로서의 수요 감소에 기인했다면, 소득계층별로 지출 감소 폭에 차이가 있을 것으로 예상한다. 즉, 고소득층에서는 지출 감소 폭이 클 가능성이 크고, 저소득층에서는 감소 폭이 작거나 오히려 지출이 증가했을 수도 있다. 소득계층별 의복비 지출 변화에 대한 상세한 분석은 타 항목과의 지출 변화 비교 이후 <Table 5>와 <Fig. 5>에서 다룬다.

2. COVID-19 이후 의복비와 타 항목의 지출 비중 변화

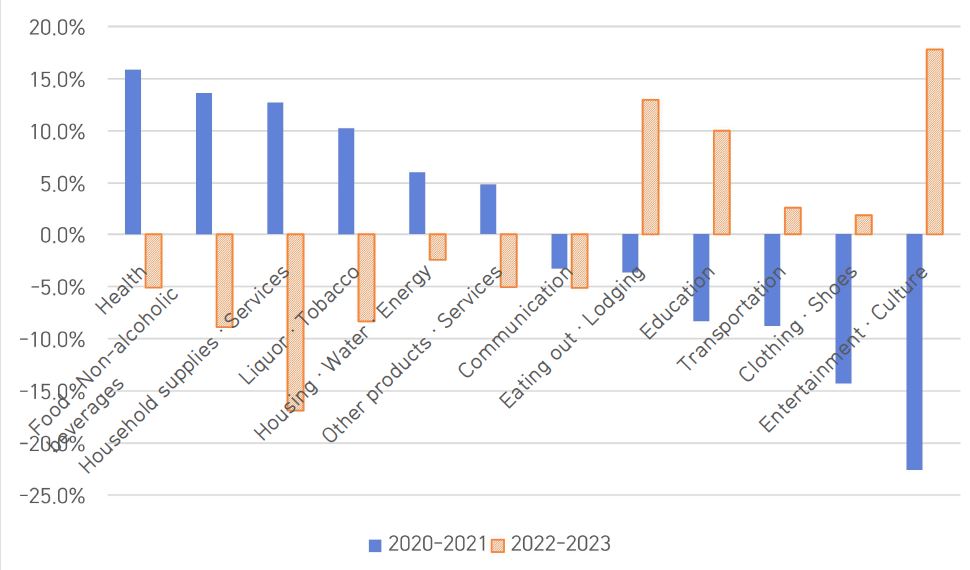

코로나-19 이후 의복비와 타 항목의 지출 비중 변화를 분석하기 위해, ① 코로나19 이전(2018-2019), ② 코로나19 팬데믹 기간 중(2020-2021), ③ 코로나19 이후 회복기(2022-2023)의 세 시기로 구분하여 각 항목의 평균 지출 비중을 계산하였다. 또한, 코로나19 이전 대비 코로나19 기간 중 지출 비중 증감과, COVID-19 기간 대비 회복기의 지출 비중 증감을 <Table 4>와 <Fig. 2>에 나타냈다. <Fig. 2>는 2019년 대비 코로나19 기간(2020-2021)의 변화 폭을 짙은색 막대로, 회복기(2022-2023)의 변화 폭을 옅은색 막대로 표시하여 시각적으로 비교할 수 있도록 하였다.

Changes in the Share of Household Consumption Expenditure by Category across Different COVID-19 Periods - Pre, During, and Post-(%)

코로나19 기간 중(2020-2021)의 소비 지출 항목 중, 2018-2019 기간 대비 지출 비중이 증가한 항목은 6개로, 증가 폭 순서는 다음과 같다: 보건 > 식료품·비주류음료 > 가정용품·서비스 > 주류·담배 > 주거·수도·광열 > 기타 제품 및 서비스. 반대로, 지출 비중이 감소한 항목은 다음 6개로 나타났다: 오락·문화 > 의류·신발 > 교통 > 교육 > 음식·숙박 > 통신. 특히, 오락·문화와 의류·신발의 감소 폭이 가장 컸으며, 이는 팬데믹 기간 동안의 외출 및 대면 활동 제한, 재택근무와 온라인 수업 증가 등이 주요 원인으로 작용했을 가능성이 크다.

<Fig. 2>는 의류·신발 지출 비중 감소 폭이 오락·문화와 함께 가장 컸음을 시각적으로 보여준다. 특히, <Fig. 1>에서 확인할 수 있듯이, 2019년 의류·신발 지출 비중은 이미 이전 추세에 비해 낮은 수준이었이던 것을 감안하면, 의류‧신발은 코로나19 이전의 지출 비중에 크게 미달함을 알 수 있다. 또한, <Table 4>를 통해 의류·신발의 지출 비중은 2020-2021 기간 동안 -14.31% 감소했으며, 2022-2023 회복기에는 1.83% 증가에 그쳤다. 이는 COVID-19 이후 패션 관련 소비가 여전히 제한적임을 시사한다.

3. 의복비 세부 항목 지출의 변화

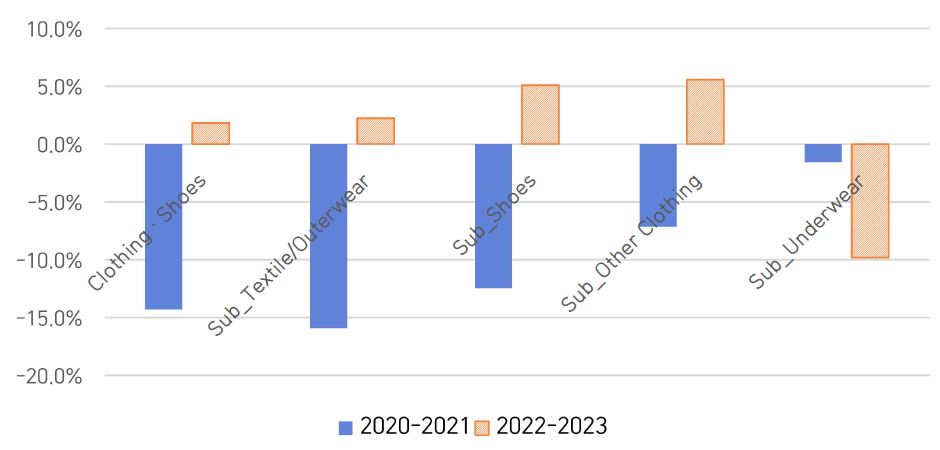

코로나19로 인한 의복비 세부 지출 변화를 살펴보기 위해 의복비 세부 항목(직물·외의, 내의, 기타 의복, 신발)에 대한 지출 비중 변화를 분석하였다. <Fig. 3>은 총 의복비와 의복비 세무 항목의 코로나19 이전(2018-2019) 대비 코로나19 기간(2020-2021) 동안의 지출 비중 증감(단색 막대)과 코로나19 기간(2020-2021) 대비 이후 회복기(2022-2023)의 지출 비중 증감(사선 막대)을 시각적으로 보여준다. 이 그래프는 팬데믹 기간 동안 세부 항목별 소비 지출 감소와 회복기의 복구 정도를 보여준다.

코로나19 기간 중(2020-2021)의 의복비 세부 항목별 지출 감소는 다음과 같은 순서를 보였다: 직물·외의 > 신발 > 기타 의복 > 내의. 직물·외의는 가장 큰 감소 폭을 기록하였으며, 이는 외출 감소와 관련된 의류 소비가 급감했음을 나타낸다. 또한 신발의 경우도 사회적 거리두기와 외출 감소로 인해 지출이 크게 줄었다. 반면, 내의는 다른 항목에 비해 감소 폭이 작았는데, 이는 내의 소비가 외출 여부와 크게 상관이 없기 때문으로 판단된다.

코로나19 이후 회복기(2022-2023)에는 코로나19 기간 중 감소했던 대부분의 항목에서 지출 비중이 증가했다. 그러나 증가 폭은 낮아, 코로나 이전 수준에는 도달하지 못했다. 세부항목으로 살펴보면, 직물·외의와 신발은 회복기의 증가 폭이 가장 두드러졌지만, 여전히 코로나19 이전 수준에는 미치지 못했다. 반면, 내의는 팬데믹 이후 회복기에도 소비 지출 비중이 감소했다. 이는 내의 소비가 팬데믹의 직접적인 영향을 덜 받았고, 전반적으로 내의 소비 감소 추세가 지속되고 있음을 보여주며, 이 결과는 이전의 경제위기의 소비영향을 살펴본 선행연구와 유사하다(Kwak et al., 1999; Lee, 2005).

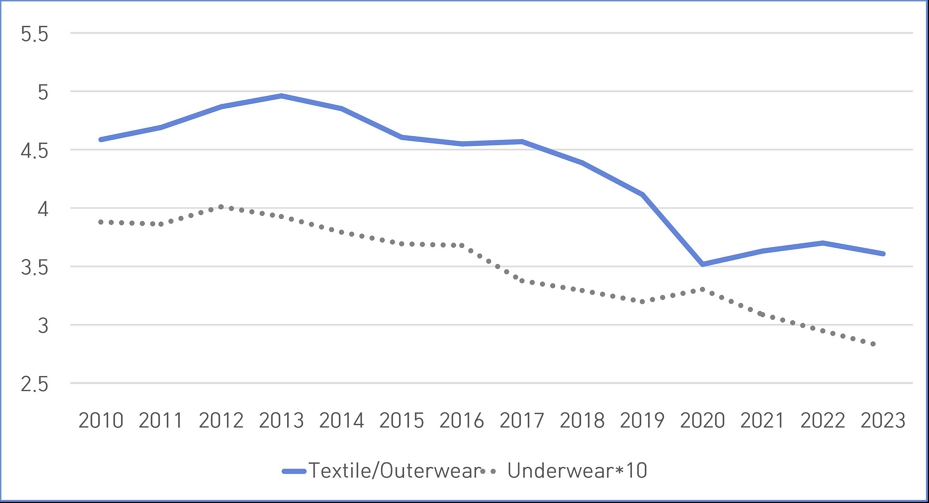

<Fig. 4>에는 2010년부터 2023년까지의 직물 ‧ 외의(직선)와 내의(점선) 지출 비중 변화를 제시하였다. 내의는 지출 비중은 직물 ‧ 외의보다 훨씬 낮아 10을 곱한 값을 사용하여 비교하였다. 이를 보면 직물 ‧ 외의는 코로나19 직후인 2020년에 지출 비중이 대폭 감소한 후 2021년부터 증가하였다. 하지만 내의는 2020년의 지출 비중이 2019년보다 오히려 증가한 것은 팬데믹 기간 중 재택근무 등으로 집에서 편하기 입을 수 있는 잠옷과 같은 실내복 등이 많이 판매되었기 때문이라고 생각한다. 2020년의 예외적인 증가를 제외하면, 나머지 연도들은 꾸준히 감소하는 추세를 보인다.

4. 소득계층별 의복비 지출 변화

앞서 <Fig. 1>에서 살펴본 바와 같이, 코로나19 기간 동안 의복비 지출은 크게 감소했으며 회복기에도 다소 증가했으나, 이전 수준에는 미치지 못했다. 특히, 2023년 의복비 지출 비중의 감소는 가격 상승으로 인한 사치재로서의 수요 감소가 주요 원인일 가능성이 높다. 이로 인해, 2023년의 의복비 지출 비중 감소는 소득계층별로 상이한 영향을 미쳤을 것으로 예상되며, 고소득층에서 감소 폭이 클 것으로, 저소득층에서는 감소 폭이 작거나 오히려 증가했을 것으로 예측된다. 이러한 가설을 검증하기 위해 소득계층별 의복비 지출 비중 변화를 분석하였다.

코로나19 기간 중에는 영업시간 제한 및 재택근무(교육) 등으로 경제활동 및 교육과 관련된 외출과 모임까지 제약되었다. 따라서 이 시기에는 필수재로서의 의복 소비지출과 사치재로서의 의복 소비지출이 모두 많이 감소했을 것이다. 이에 비해 코로나19 이후 회복기에는 경제활동 및 교육과 관련된 외출과 모임은 대부분 회복되었지만, 여가와 관련된 외출과 모임은 상대적으로 늦게 회복되었다. 따라서 회복기 동안 필수재로서의 의복비 지출은 사치재로서의 의복비 지출보다 더 빨리 회복되었을 것이다. 그래서 필수재로서의 의복비 지출 증가가 2021년부터 시작되었다면, 사치재로서의 의복비 지출은 그보다 늦게, 2022년 혹은 2023년부터 본격적으로 증가했을 가능성이 크다. 그러나 2023년에는 의복 가격이 크게 상승하며, 사치재의 특성이 있는 의복 소비가 위축되었을 것으로 보인다. 이는 사치재의 가격 탄력성(절대값)이 1보다 크기 때문에 가격 상승이 수요 감소로 이어졌기 때문이다. 이와 같은 필수재와 사치재 지출 회복의 시차와 2023년 의복비 가격 상승효과는 소득계층별 소비 특성과 맞물리며, 2020-2023년 동안 소득계층별 의복비 지출 비중이 다르게 나타나게 했다.

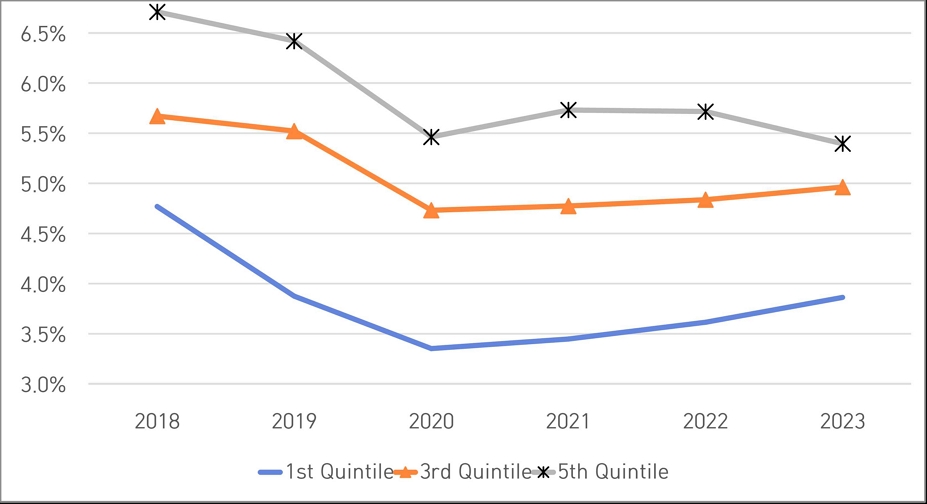

<Table 5>와 <Fig. 5>는 소득계층별 의복비 지출 비중의 변화를 보여준다. 저소득층(1분위)는 코로나19 직후인 2020년 지출 비중이 급감했으나, 2021년부터 꾸준히 증가하여 2023년에는 코로나19 이전 수준을 거의 회복했다. 중간소득층(3분위)의 경우는 지출 비중이 2021년부터 증가했으나, 증가 폭은 1분위보다 작았다. 고소득층(5분위)의 경우는 2021년에는 지출 비중이 증가했으나, 2023년에는 지출 비중이 감소하였는데, 이는 가격 상승에 따른 사치재 소비 감소에 기인한 것으로 볼 수 있다. 특히, <Table 5>의 Diff. 값에 따르면, 2022-2023년 평균 지출 비중은 저소득층에서 -0.59%P 감소, 중간소득층에서 -0.69%P 감소, 고소득층에서 -1.01%P 감소하였다. 이는 고소득층에서 의복비 지출 비중의 감소 폭이 더 컸음을 나타낸다.

<Table 5>와 <Fig. 5>를 통해 살펴본 코로나19 이후 소득계층별 의복비 지출 비중 변화는 다음과 같은 특징을 보인다. 첫째, 소득이 높을수록 감소 폭이 크다. 2020년에는 모든 소득계층에서 지출 비중이 감소했으나, 감소 폭은 소득이 높을수록 컸다. 둘째, 저소득층의 의복비 지출이 더 빠르게 회복되었다. 2021년 이후 저소득층(1분위)은 지출 비중이 꾸준히 증가하며, 2023년에 코로나 이전 수준에 도달한 것으로 나타났다. 셋째, 고소득층의 의복비 지출이 감소하였다. 고소득층(5분위)은 2023년에 지출 비중이 감소했으며, 이는 가격 상승과 사치재적 소비의 감소가 주요 원인으로 판단된다.

<Table 5>와 <Fig. 5>를 통해, 2023년 의복비 지출 비중 감소는 고소득층의 지출 감소에 의해 주도되었음을 알 수 있다. 특히, 고소득층의 의복비 지출 비중은 저·중소득층보다 높고, 절대 소비 규모 역시 크기 때문에 이들의 감소가 전체 의복비 지출 감소에 미치는 영향이 매우 컸다. <Table 5>에서 알 수 있듯 보듯 고소득층의 의복비 지출 비중은 저 ‧ 중 소득층보다 높다. 게다가 소비의 절대 규모 자체도 더 크기 때문에 의복비 지출액 차이는 훨씬 크다. 2019년의 경우, 5분위 계층의 의복비 지출액은 1분위 계층의 6.8배고 4분위 계층의 의복비 지출액은 1분위 계층의 4.2배였다. 즉, 2023년의 의복비 지출 비중 감소는 고소득층인 4‧5분위 소득계층의 지출 감소에 기인한 것인데, 여기에는 2023년도의 의류 가격상승에 따른 (가격 탄력성이 큰 사치재로서의) 의복 수요 감소가 중요한 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. <Table 5>와 <Fig. 5>는 이와 같은 소득계층별 차이를 뒷받침하며, 코로나19 이후 의복비 지출 비중 변화는 소득계층별 소비 성향과 의복의 필수재·사치재적 특성, 그리고 2023년의 의복비 가격상승이 복합적으로 작용했음을 보여준다.

Ⅴ. 결론

본 연구에서는 통계청의 소비동향조사 자료를 활용하여 코로나19 전후 가계의 의복비 지출구조 변화를 분석함으로써, 팬데믹이 의류 소비에 미친 영향을 다각도로 살펴보았다. 2010년 이후 의복비 지출의 추세와 함께, 코로나19 팬데믹 전후 기간을 코로나19 이전(2018-2019), 기간 중(2020-2021), 이후 회복기(2022-2023)로 구분하여 세 시기별 의류비 지출을 비교했으며, 이를 바탕으로 타 항목 소비 변화와의 차이, 의류 세부항목별 지출 양상, 소득계층별 의복비 지출 변화를 파악하였다. 주요 분석 결과는 다음과 같다.

첫째, 2020년 팬데믹 초기에는 의복비 지출이 전년 대비 큰 폭으로 감소하며, 가계 소비 항목 중 가장 큰 타격을 받은 항목 중 하나로 나타났다. 팬데믹으로 인한 사회적 거리 두기와 외출 감소, 재택근무 확대로 의복비가 '불필요한 소비'로 간주되었으며(Samjong KPMG Economic Research Institute, 2020; Xiong et al., 2021) 이러한 소비 행태의 변화는 즉각적인 지출 감소로 이어진 것으로 판단된다. 또한, 코로나19 팬데믹 직후 2021년부터 의복비 지출이 다소 회복되는 모습을 보였으나, 회복 속도는 더뎠으며, 2023년에도 여전히 팬데믹 이전인 2018년 수준에 도달하지 못했다. 이는 팬데믹이 단기적 충격에 그치지 않고, 소비자의 의류 구매행태와 소비 우선순위에 지속적인 변화를 가져왔음을 시사한다.

둘째, 다른 주요 소비 항목(예: 외식비, 문화비 등)은 팬데믹 이후 점차 팬데믹 이전 수준으로 회복되었으나, 의복비는 이와 달리 회복 속도가 느리게 나타났다. 이는 의류 소비가 여가나 문화 활동과 같은 재량적 소비 항목에 비해 소비 우선순위에서 더 낮아졌음을 시사한다.

셋째, 본 연구에서 코로나19 전후 의류의 세부 항목(직물∙외의, 내의, 신발, 기타 의복)간 지출 변화는 뚜렷하게 상이한 양상을 보였다. 직물∙외의는 코로나19 직후 2020년에 가장 큰 감소 폭을 보인 세부항목으로, 이는 외출과 모임 감소, 재택근무의 확산 등으로 인해 외의에 대한 소비 수요가 급격히 줄어든 결과로 해석된다. 이후 직물∙외의의 지출은 회복세를 보였으나, 팬데믹 이전 소비 수준에는 도달하지 못했다. 내의의 경우에는 팬데믹 동안에 소비 감소가 거의 없었는데, 이는 내의가 필수재적 성격을 가지고 팬데믹 기간 중에 내의 항목에 포함되는 잠옷 등 실내복의 수요 증가로 보완된 결과로 판단된다. 세부 항목 중 신발 지출은 코로나19 기간 중에는 사회적 거리두기로 인한 외출 감소로 지출이 감소했으나, 이후 회복기(2022-2023)에는 외부 활동 증가와 함께 소비가 점진적으로 회복되었다.

넷째, 소득계층별로 코로나19 전후 의복비 지출 변화 양상은 뚜렷한 차이를 보였다. 저소득층(1분위)에서는 코로나19 팬데믹 기간 중에 의복비 지출이 급격히 감소했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2023년에는 팬데믹 이전 수준을 거의 회복했다. 이는 저소득층에게 의복이 필수재적 성격을 가지며, 경제활동의 재개와 함께 외출 및 일상생활 회복에 따른 소비 수요가 반영된 결과로 해석할 수 있다. 중산층(3분위)의 의류비 지출은 코로나19 팬데믹 기간 중에 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 회복세를 보였으나 2023년에도 여전히 코로나19 이전 수준에는 도달하지 못했다. 이는 중산층이 의류 소비를 실용적 필요보다 재량적 소비로 인식하고, 팬데믹 이후에도 신중한 소비행태를 유지하고 있기 때문이다. 고소득층(5분위)의 의류비 지출은 코로나19 팬데믹 직후 일시적으로 소폭 상승했으나, 2023년에는 다시 감소하는 양상을 보였다. 이는 고소득층에게 의류 소비가 사치재적 성격을 가지며, 팬데믹 이후에도 여가 활동이나 사회적 행사로의 완전한 복귀가 이루어지지 않았기 때문에 비필수적 의류 구매를 유보하는 경향을 보인 것으로 생각된다. 또한 2023년의 의복 가격 상승이 사치재 소비 감소로 이어졌기 때문이다. 이는 팬데믹의 영향이 소득계층별로 차이가 있고, 소득이 낮을수록 소비지출 항목 내 필수재의 비중이 높아 물가 상승에 민감하게 반응하기 때문이라는 Lee(2021)와 Park & Jang(2021)의 분석 결과와 같은 맥락으로 볼 수 있다.

코로나19 팬데믹 직후 의류 소비가 크게 위축되었다는 점은 잘 알려져 있다. 엔데믹으로 전환되고 일상이 회복되면서 의류 소비가 증가했을 것으로 예상되지만, 문제는 코로나19가 일시적인 충격으로서 엔데믹 이후 의류 소비가 예전 수준을 회복하였는지, 아니면 코로나19가 의류 소비에 구조적인 변화를 초래하여 의류 소비 감소가 항구적인 영향을 미쳤는지에 있다.

의류 지출 비중은 코로나19 이전부터 감소 추세에 있었다. 그런데 코로나19 직후 급격히 감소하였으며, 이후 서서히 늘었으나 충분치 못했다. 엔데믹으로 전환된 2023년의 의류 지출 비중은 코로나19 이전의 감소 추세를 감안하더라도, 예전 추세에는 크게 못 미쳤다 <Fig. 1>. 이와 같은 2010-2023 기간의 의류 지출 비중 변화로 판단한다면, 코로나19 팬데믹이 일시적인 경제적 충격을 넘어서, 소비자의 의류 소비 패턴에 구조적인 변화를 초래했다고 판단할 수 있을 것이다. 특히 소득계층별로 살펴보면, 저소득층의 의류 소비는 팬데믹 이전 수준을 회복했으나, 중‧고 소득층의 의류 소비는 여전히 예전 수준을 회복하지 못했다. 이는 코로나19 팬데믹이 사치재로서의 의류 소비에 구조적인 변화(축소)를 가져온 것으로 이해할 수 있을 것이다.

다만, 이러한 판단을 내릴 때 주의해야 할 것은 2023년의 의류 가격상승과 고소득층의 (전년 대비) 의류 소비 감소이다. 2023년의 소비자 물가 상승률은 3.6%인데 비해 의류 물가 상승률은 6.7%로서 의류의 (소비자 물가 대비) 상대가격은 상당히 높았다. 사치재로서 의류의 가격 탄력성(절대값)은 1보다 크기 때문에, 이러한 가격 상승은 2023년의 고소득층 의류 소비 감소를 위축시켰을 것이다. 그렇다면 ‘높은 수준의 의류 가격상승이 없었다면, 2023년의 의류 지출 비중은 2022년보다 높아져서 코로나19 이전 추세로 복귀했을 것이다’ 라는 논지도 가능하다고 할 것이다. 하지만 본 연구의 분석은 이러한 의류 가격상승이 없었더라도 2023년 의류 소비가 코로나19 이전 수분으로 복귀하지 못했을 것으로 판단하는데, 그 이유는 다음과 같다.

첫 번째는 2022년의 고소득층(5분위) 의류 소비 수준이 정체되었다는 점이다. 2022년에는 사회적 거리두기가 해제되었고, 의류의 상대가격 하락에도 불구하고 고소득층(5분위)의 의류 지출 비중이 2021년과 유사했으며 코로나19 이전 추세에는 못 미쳤다. 이는 일상회복 이후에도 사치재로서의 의류 소비가 구조적으로 감소했음을 보여주는 것이다. 두 번째는 2023년의 의류 가격상승을 감안하여 사치재로서의 의류의 가격탄력성을 고려해도 2023년의 의류 소비 감소 폭은 너무 크다는 점이다. Fan, Lee, & Hanna(1996)이 사치재로 의류의 가격탄력성을 1.75로 추정한 바를 고려하면, 사치재로서의 의류의 가격 탄력성(절대값)은 1보다는 크지만 2보다는 작은 것으로 추정된다. 가격 탄력성이 –2라고 해도 2023년의 의류 지출 비중은 2022년과 유사하거나 다소 작았을 것이며, 더 증가하지는 않았을 것이다.

본 연구의 분석을 종합하면, 코로나19는 사치재로서의 의류 소비에 구조적인 변화(위축)을 가져왔다고 보는 것이 타당할 것이다. 이는 다음과 같은 함의를 가진다, 소비자들은 의복을 '필수적 지출'이 아닌 '재량적 소비'로 인식하고 있으며, 이는 소비 우선순위에서 의복이 후순위로 밀려났음을 시사한다. 소득계층별 분석 결과, 저소득층은 의복비 지출을 필수재적 소비로 인식해 빠르게 회복세를 보였으나, 중산층 이상에서는 의복비 지출이 사치재적 특성을 나타내며 여전히 감소 추세를 보였다. 이는 의류 소비가 실질적 필요에 의해 좌우되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 의류 소비가 단순히 코로나19 팬데믹이라는 일시적 충격을 받은 것을 넘어, 팬데믹이라는 사건으로 소비자들이 새로운 소비 가치를 설정했음을 보여준다.

본 연구는 코로나19 팬데믹이 의류소비에 미친 영향을 단기적 소비 변화에 초점을 맞추었던 기존 연구를 넘어, 장기적 영향과 구조적 변화를 분석하였다는 점에서 학술적·실무적 의의를 갖는다. 특히, 기존 연구가 코로나19 기간과 그 직후의 단기적 소비변화에 초점을 맞추었으나, 본 연구는 2010-2023의 장기적인 의복비 지출 변화 추이와 함께, 코로나19 이전(2018-2019), 기간 중(2020-2021), 이후(2022-2023)의 의복비 지출변화를 다각도로 살펴봄으로써 대규모 사회·경제적 사건이 소비 패턴에 미치는 영향을 심층적으로 조명하였다.

본 연구는 다음과 같은 학술적 의의를 갖는다. 먼저, 의복비 지출 변화를 2010년도부터 살펴봄으로써 코로나19 이전의 소비 데이터를 기준으로 팬데믹이라는 외부적 충격의 고유한 영향을 구체적으로 파악할 수 있었다. 또한, 코로나19 이후 회복기(2022-2023)의 소비 패턴을 관찰하여, 팬데믹으로 인한 변화가 일시적 충격에 그친 것인지, 구조적이고 지속적인 변화로 이어졌는지를 검증하였다. 둘째, 소득계층별로 의복비를 필수재와 사치재로 인식하는 방식이 다르며, 팬데믹이 이러한 인식에 어떤 영향을 미쳤는지 파악하였다. 저소득층은 의류를 필수재로 간주하여 소비가 빠르게 회복되었으나, 중·고소득층에서는 사치재적 특성이 두드러져 소비 감소가 지속됨을 확인하였다. 셋째, 소비자들이 의류 소비를 '재량적 소비'로 인식하며, 소비 우선순위에서 후순위로 밀려난 경향을 보여줌으로써, 팬데믹이 소비자 가치관에 미친 영향을 강조하였다. 본 연구는 코로나19라는 전 세계적 위기가 소비자 행동에 미친 장기적 영향을 분석함으로써, 소비자 회복력(resilience) 및 소비 우선순위 변화에 대한 이해를 확장하였다. 팬데믹 기간 동안 의류 소비는 단순한 경제적 변수뿐 아니라, 소비 우선순위와 가치관 변화(실용성, 필수성 중시)가 주요 결정 요인으로 작용하였으며, 의류 지출의 구조적 변화는 단기적 충격으로 끝나지 않고, 장기적인 소비 패턴 변화로 이어졌음을 보여준다.

실무적 의의로는 본 연구가 코로나19 팬데믹 전후 소비 패턴의 장기적 변화를 분석함으로써 패션 산업과 관련 기업이 장기적인 전략을 수립할 수 있는 근거로 활용될 수 있을 것이다. 팬데믹 이후 변화된 소비자 행동을 반영하여, 필수재와 사치재의 균형을 고려한 제품 기획과 마케팅 전략을 수립해야 한다. 소득계층형 맞춤형 접근을 통해 저소득층을 위한 경제적이고 실용적인 의류 제공과 고소득층의 재량적 소비를 유도하기 위한 전략이 필요하다.

본 연구에서 확인된 국내 의복비 지출 비중 감소는 단순히 팬데믹의 영향에 그치지 않고, 코로나19 이전부터 지속적으로 감소하는 추세를 보여주었다. 이와 관련하여 의복비 지출 감소의 원인과 향후 변화 가능성을 보다 심층적으로 탐구하기 위해 다음과 같은 후속 연구가 필요하다. 첫째, 의복비 지출 감소의 구조적 원인에 대한 심층적인 분석이 필요하다. Lee(2012)의 연구에서는 90년대 이후 피복비 비중 감소가 통신비와 같은 새롭게 지출이 증가한 항목의 등장과 같은 소비자 지출패턴의 구조적인 변화에 따라 피복비 지출 감소한 것으로 분석 하였다. 팬데믹 이후 피복비 지출 감소가 소비자의 의복 소비 자체가 축소되었는지, 혹은 다른 소비항목으로의 지출 이전(substitution effect)이 발생했는지, 저가 의류의 보급 확대가 소비자의 의류 구매 패턴과 지출 비중에 영향을 미친 것인지 등에 대해서는 보다 심층적인 분석이 필요하다. 둘째, 본 연구에서 코로나19 팬데믹이 의류 소비에 구조적인 변화를 가져왔다고 주장하였으나, 2023년 엔데믹 선언 이후에도 완벽한 일상 회복에는 아직 시차가 존재할 가능성이 있다. 따라서 이후 기간 (예:2024~2025년)까지의 데이터를 포함한 후속 연구를 통해 이러한 변화가 구조적이고 지속적인지, 혹은 일시적 충격에서 회복 중인 과도기적 현상인지 보다 확실히 검증할 필요가 있을 것이다. 만약, 의복비 지출 비중이 2023년 이후에도 증가하지 않는다면, 구조적 변화의 가능성이 더욱 커질 것이다. 셋째, 코로나 19 팬데믹 이전과 이후의 소비자 행동과 가치관 변화가 의복비 지출에 미친 영향을 탐구하는 후속 연구가 필요하다. 실용적이고 지속 가능한 소비에 관한 관심이 증가하면서 이러한 소비자의 가치관 변화가 유행 중심의 의류 소비를 대체했는지, 재택근무와 같은 생활 양식 변화가 의복 소비에 장기적으로 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보는 연구를 통해 의류 소비와 관련된 소비자 가치관 변화를 살펴볼 수 있을 것이다. 넷째, 한국 의복비 지출 감소 추세를 글로벌 소비 트렌드와 비교하여, 국내 소비 특성이 다른 국가들과 어떻게 차별화되는지 탐구할 필요가 있다. 주요 선진국 및 신흥국의 의복비 지출 비중 변화를 비교 분석하는 후속 연구를 통해 한국의 독특한 소비 패턴을 규명할 수 있을 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 2022학년도 인하대학교의 지원에 의하여 연구되었음.

Notes

References

-

Almeida, V., Barrios, S., Christl, M., De Poli, S., Tumino, A., & Van der Wielen, W. (2021). The impact of COVID-19 on households´ income in the EU. The Journal of Economic Inequality, 19(3), 413–431.

[https://doi.org/10.1007/s10888-021-09485-8]

-

Arania, F., Putri, I., & Saifuddin, M. (2022). The impact of COVID-19 on textile and fashion industries: The economic perspective. Journal of Marketing Innovation, 2(1), 1-14.

[https://doi.org/10.35313/jmi.v2i1.18]

-

Baker, S., Farrokhnia, R., Meyer, S., Pagel, M., & Yannelis, C. (2020). How does household depending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic. The Review of Asset Pricing Studies, 10(4), 834–862.

[https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa009]

-

Brydges, T., Retamal, M., & Hanlon, M. (2020). Will COVID-19 support the transition to a more sustainable fashion industry?. Sustainability: Science, Practice and Policy, 16, 298-308.

[https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1829848]

-

Chronopoulos, D. K., Lukas, M., & Wilson, J. O. (2020). Consumer spending responses to the COVID-19 pandemic: An assessment of Great Britain. Available at SSRN 3586723.

[https://doi.org/10.2139/ssrn.3586723]

-

Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Weber, M. (2020). The cost of the Covid-19 crisis: Lockdowns, macroeconomic expectations, and consumer spending [PDF document]. NBER.

[https://doi.org/10.3386/w27141]

- Fan, J. X., Lee, J., & Hanna, S. (1996). Household expenditures on apparel: A complete demand system approach. Proceedings of American Council on Consumer Interests, 42, 173−180.

-

Filho, L., Dinis, M., Paço, A., Herédia-Colaço, V., Ávila, L., Dennis, K., ... Liakh, O. (2022). COVID-19 and sustainability in textile, apparel and fashion use: An assessment of trends. Textile Research Journal, 93, 674-690.

[https://doi.org/10.1177/00405175221114167]

- J.P.Morgan. (2020, November 23). How COVID-19 has transformed consumer spending habits. Retrieved from https://www.jpmorgan.com/solutions/cib/research/covid-spending-habits

- Jang, J. & Kim, D. (2022) The impact of COVID-19 on the E-commerce market | ① Current status of consumption reorganized by the pandemic [코로나19가 이커머스 시장에 미친 영향 | ① 팬데믹으로 재편된 소비 현황]. Think with Google. Retrieved from https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ko-kr/consumer-insights/consumer-trends/%EC%BD%94%EB%A1%9C%EB%82%9819%EA%B0%80-%EC%9D%B4%EC%BB%A4%EB%A8%B8%EC%8A%A4-%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EC%97%90-%EB%AF%B8%EC%B9%9C-%EC%98%81%ED%96%A5-%E2%91%A0-%ED%8C%AC%EB%8D%B0%EB%AF%B9%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%9E%AC%ED%8E%B8%EB%90%9C-%EC%86%8C%EB%B9%84-%ED%98%84%ED%99%A9/

- Ji, H.-K. & Lee, E.-Y. (1997). The characteristics of clothing consumption expenditures by the business cycles in Korea. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 23(5), 745-756.

- Kalla, R., Murikinjeri, S., Abbaiah, R., & Raju, V. (2017). Price elasticity model for fashion products. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 13(7), 3727-3737.

- Kang, D., Min, S. & Park, S. (2021, April 22). COVID-19 pandemic's impact on Korea's economy, industry: Midterm evaluation [코로나 팬데믹이 한국경제와 산업에 미친 영향 : 중간평가]. KIET Monthly Industrial Economics, 7-20. Retrieved from https://www.kiet.re.kr/kiet_web/?sub_num=12&state=view&tab=list&idx=57621&recom=...

- KDI Economic Education Information Center [KDI 경제교육 정보센터]. (2020). The butterfly effect of viruses on the economy: The impact Of COVID-19 on countries' economies [바이러스가 경제에 가져온 나비효과: 코로나19가 각국 경제에 미친 영향]. Retrieved from https://eiec.kdi.re.kr/material/pageoneView.do?idx=1424

-

Kim, K. (2012). Demand analysis of clothing and footwear: The effects of price, total consumption expenditures and economic crisis. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 36(12), 1285-1296.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2012.36.12.1285]

- Kohli, S., Timelin, B., Fabious, V., Veranen, S. M. (2020). How COVID-19 is changing consumer behavior-now and forever. McKinsey & Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/how%20covid%2019%20is%20changing%20consumer%20behavior%20now%20and%20forever/how-covid-19-is-changing-consumer-behaviornow-and-forever.pdf

- Korea Disease Control and Prevention Agency (2023). Analysis of the Central Disease Control Headquarters’ COVID-19 pandemic response from 2020 to 2021 [2020년~2021년 중앙방역대책본부 코로나 19 대응 분석] [PDF documant]. Retreived from https://prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1790387-202200048&menuNo=I0000002

- Korea Disease Control and Prevention Agency (2024). Analysis and evaluation of Central Disease Control Headquarters' response to COVID-19: Analysis Edition [코로나바이러스감염증-19 중앙대책본부 대응 분석 및 평가: 분석 편] [PDF documant]. Retrieved from https://portal.kdca.go.kr/por_uni/synap/skin/doc.html?fn=202406051118524330&rs=/por_uni/synap/preview/202412

- Korea Federation of Textiles Industries. (2021). Korea Fashion Industry Research - 2021 SS Research analysis & 2020 FW Market Scale [한국패션마켓 트렌드 2021].

- Kwak, I.-S., Song, Y.-S., & Kim, K.-A. (1999). The financial crisis effects on the family life-A comparison between before and after IMF. Journal of Korean Home Management Association, 17(1), 121-137.

- Lee, M. (2005). The effect of economic crisis on Korean households' clothing expenditure. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 29(2), 199-209.

- Lee, M. (2006). Changes in the clothing expenditure patterns of Korean households. Journal of Korean Home Economics Association, 44(6), 163-174.

-

Lee, M (2012). Changes in the Clothing Expenditure using Difference in Difference Model - Comparison between Korean and U.S. Households -. Korean Journal of Human Ecology, 21(2), 349-362.

[https://doi.org/10.5934/KJHE.2012.21.2.349]

- Lee, T. (2021). Differences in inflation rates by income class after COVID-19 [코로나19 이후 소득계층별 물가 상승률 차이]. KIRI Weekly, 532, 1-6.

-

Liu, C., Xia, S., & Lang, C. (2021). Clothing consumption during the COVID-19 pandemic: Evidence from mining tweets. Clothing and Textiles Research Journal, 39(4), 314-330.

[https://doi.org/10.1177/0887302X211014973]

- Mankiw, N. G. (2017). Principles of economics (8th ed.). Singapore: Cengage Learning.

- No, H. S. (2022, April 13). Digital transformation accelerated by COVID-19...41% of people in their 60s use "Internet shopping" [코로나에 빨라진 디지털 전환⋯60대 41% "인터넷 쇼핑 이용"]. Sedaily. Retrieved from https://www.sedaily.com/NewsView/264OFKKJBR

- Park, C.-S. (2021). Characteristics and implications of changes in private consumption after the spread of COVID-19 [코로나 19 확산 이후 민간소비 변화의 특징과 시사점]. Financial Brief [금융브리프], 30(12), 25–27.

- Park, S., & Jang, M. (2021). The impact of COVID-19 on inflation per income level [코로나19가 소득분위별 체감물가상승률에 미친 영향]. KIF Policy Analysis Report 2021-01. Korea Institute of Finance.

- Samjong KPMG Economic Research Institute. (2020, March). COVID-19 business report.

-

Son, M. Y. & Yoon, N. (2023). Fashion consumption expenditure during the COVID-19 pandemic: Comparison by generation and income status. Science of Emotion and Sensibility, 26(1), 3-16.

[https://doi.org/10.14695/KJSOS.2023.26.1.3]

- Statistics Korea (2020, June). Online shopping trend in April 2020 [2020년 4월 온라인쇼핑 동향]. Retrieved from https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301120300&bid=241&act=view&list_no=382782

- The Bank of Korea (2020). Results of the April 2020 Consumer Trend Survey [2020년 4월 소비자동향조사 결과]. Retrieved from https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000501/view.do?menuNo=201264&nttId=10057893

- Varian, H. R. (1992). Microeconomic analysis (3rd ed.). New York, U.S.A.: W. W. Norton & Company.

-

Xiong, J., Tang, Z., Zhu, Y., Xu, K., Yin, Y., & Xi, Y. (2021). Change of consumption behaviours in the pandemic of COVID-19: Examining residents’ consumption expenditure and driving determinants. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17), 9209.

[https://doi.org/10.3390/ijerph18179209]