패션 이미지 및 어휘의 웹 크롤링을 통한 고프코어 룩 감성평가

Abstract

This study examined Generation MZ consumers' emotions and preferences regarding the gorpcore look through a sensibility evaluation of fashion photos collected via image web crawling. We conducted image web crawling on Pinterest using the keywords gorpcore look and fashion, from which we selected 263 images for analysis. We then conducted a focus group interview to select nine representative images and nine emotional vocabulary words from the collected images. Next we administered a sensibility evaluation survey to men and women in their twenties and performed principal component analysis (PCA) and cluster analysis on 190 survey responses. The PCA results indicated that the gorpcore look preferred sensibilities were concentrated on comfortable, practical, and trendy. An analysis of fashion sensibilities based on gender and fashion sensitivity revealed that men emphasized aspects of comfortable, practical, and active, whereas women valued practical and usual, while also showing high interest in unique. The high fashion sensitivity group perceived the gorpcore look as a comfortable, unique style, while the low fashion sensitivity group viewed it as a casual, rough style. We also applied hierarchical cluster analysis to classify the images into three clusters, daily gorpcore, hard gorpcore, and unique gorpcore, which represent different aspects of the gorpcore trend based on stylistic characteristics. These findings suggest diversity regarding how Generation MZ incorporates the gorpcore look into their everyday fashion, and provide valuable information for fashion planning.

Keywords:

cluster analysis, gorpcore look, principal component analysis, sensibility evaluation, web crawling키워드:

군집 분석, 고프코어 룩, 주성분 분석, 감성 평가, 웹 크롤링Ⅰ. 서론

소셜 네트워크 서비스의 확산으로 인해 이미지는 커뮤니케이션의 핵심 요소가 되었다. 이미지는 글보다 빠르게 이해되며 단순한 시각 요소가 아니라 정보의 전달과 소통의 수단으로서 새로운 가치를 얻고 있다(Hong & Kim, 2021; Hwang, Park, Lee, & Lee, 2012). 이미지 기반 컨텐츠는 정보 전달의 효율성을 높여주며, 사용자들에게 더 많은 관심을 유발한다(Baym, 2015; Lee & Park, 2016; Lowe-Calverley & Grieve, 2018; Yoon & Ryoo, 2019).

사진이나 그림 이미지는 표현하는 대상이나 사건을 실제와 흡사하게 담아내기 때문에 감정적 반응과 관련된 인지적 표현을 활성화할 수 있다(Sánchez-Navarro, Martínez-Selva, Román, & Torrente, 2006). 특히 디자인 분야에서는 창작자와 이를 감상하거나 소비하는 자들 간에 제대로 된 커뮤니케이션이 이루어지는 것이 매우 중요하다. 일반적으로 제품 광고나 패션 사진의 이미지는 이를 접하는 소비자에게 특정한 효과를 일으키기를 기대하면서 의도한 감성이 최대한 소비자에게 유발될 수 있도록 기획된다(Park, Jung, Han, & Shin, 2004).

SNS가 일상인 젊은이들은 텍스트보다 이미지와 영상에 익숙하며 기존의 익숙함을 벗어난 차별화된 이미지를 추구한다. MZ세대에게 SNS 플랫폼은 의사소통과 상호작용의 기반을 제공하고 공통된 관심사를 시각적 이미지나 영상을 통해 타인과 공유하는 장으로 활용되고 있다(Chae & Cho, 2023). 특히 트렌드에 민감한 패션 브랜드들은 SNS를 적극 활용하여 소비자와 쌍방향 커뮤니케이션을 할 수 있는 방안을 모색하며 브랜드의 소통 창구로 활용하고 있다(Chung & Lee, 2015).

MZ 세대가 럭셔리 패션시장의 주류 소비자로 편입되면서 전통적인 하이 패션 브랜드가 표방하는 장인정신보다 눈에 띄고 특별한 무언가가 중요한 가치로 부각되고 있다(DANK, 2018). 등산이나 캠핑 등 야외 활동의 증가로 아웃도어 패션 시장이 급성장하면서, 최근 들어 아웃도어 패션을 일상복으로 착용하는 고프코어(corp-core) 룩이 트렌드로 부각되고 있다. 과거 촌스러움의 대명사로 여겨졌던 등산복 스타일은 이제 젊은 세대를 중심으로 개성 표현을 위한 힙한 스타일로 수용되고 있다.

선행연구 동향을 살펴보면, 먼저 아웃도어 룩의 디자인 특성이나 이미지 분석 연구(Kim & Ha, 2012; Kim & Kan, 2016; Lee & Kim, 2019; Yoo & Kim, 2016)가 활발히 이루어졌고, 아웃도어 웨어의 패턴과 제품특성 분석(Yoon & Roh, 2021) 및 구매실태(Han, 2016; Jeon, Oh, & Kim, 2012)에 관한 연구가 이루어졌다. 고프코어 룩과 관련해서는 일상성의 측면에서 고프코어 룩에 대한 이론적 고찰(M. Lee, 2018)이나 고프코어 룩의 디자인 특성 고찰(S. Kim, 2023; Lim, Kang, & Jung, 2019) 및 텍스트마이닝을 통한 고프코어 룩에 대한 인식 연구(Kim & Kim, 2023)가 이루어진 바 있다. 아웃도어 룩과 관련해서는 주로 2010년 이후 디자인 특성이나 구매실태, 제품의 특성 등 다방면의 연구가 활발히 이루어 진 것을 알 수 있으며, 고프코어 룩에 대한 연구는 최근 들어 디자인 특성이나 인식에 대한 연구가 일부 진행되었을 뿐 고프코어 룩의 주된 소비층인 MZ세대를 대상으로 한 감성연구는 아직 미진한 것을 알 수 있다.

이에 본 연구의 목적은 이미지 웹 크롤링을 통해 SNS에 게시된 고프코어 룩 패션 사진을 수집하고 감성 평가를 통해 고프코어 룩에 대한 MZ세대 소비자들의 감성과 선호도를 살펴봄으로써 이미지의 감성적 효과를 살펴보고 아웃도어 패션과 관련한 패션기획에 도움이 될 수 있는 기초자료를 제공하는 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 고프코어룩의 개념과 특성

고프코어(gorpcore)란 용어는 제이슨 첸(Jason Chen)이 2017년 뉴욕 매거진의 패션 블로그에 ‘흉측한(defiantly ugly)’ 아웃도어 패션을 묘사하기 위해 쓴 글에서 처음 등장하였다(Hecht, 2023). 야외 활동에서 즐겨 먹는 견과류 간식인 그레놀라(granola), 오트(oats), 건포도(raisins), 피넛(peanuts)의 앞 글자를 딴 고프(gorp)에 핵심을 뜻하는 단어인 코어(core)가 더해진 합성어로 2017년 옥스퍼드 사전에 올해의 단어로 선정된 바 있다(M. Lee, 2018).

고프코어 룩은 아웃도어의 기능적인 디자인이 일상복과 접목되어 데일리웨어로 나타난 것을 말한다. LA의 패션 스타일리스트 샬레브 라방(Shalev Lavàn)은 “고프코어는 기능적인 아웃도어 웨어를 도시적이고 트렌디한 스타일로 입는 것”이라고 하였다(Hecht, 2023). 고프코어 룩은 야외 활동 용품인 등산복, 우비, 바람막이 점퍼 등이 가진 실용성과 편안함을 지니고 있으면서도 다소 투박하고 자연스러운 느낌을 준다. 과거 현란한 색상의 등산복에서 벗어나 일상복으로 활용할 수 있는 색상과 소재로 전개되어 등산복과 일상복의 퓨전화를 시도한 스타일이라 할 수 있다(S. Kim, 2023). 특히 조화로운 색감이나 날씬해 보이는 실루엣 등 세련미와는 상관없이 최대한 못생기고 촌스럽게 보이도록 하는(Cho & Kim, 2019) ‘의도된 부조화’ 연출이 고프코어 스타일의 핵심이라 할 수 있다(M. Lee, 2018).

고프코어 룩의 등장 배경을 살펴보면, 먼저 ‘아웃도어 시장의 확산’을 들 수 있다. 건강과 운동, 레저에 대한 관심을 기반으로 활동적인 라이프스타일을 즐기는 변화로 인해 기능성과 편안함에 중점을 두는 패션 트렌드가 부각되면서 아웃도어 시장이 크게 성장하고 있다. 코로나 19 이후 일상이 회복되면서 단체 산행, 지역 축제 등 각종 야외 활동이 활성화되었고, 2023년 기준 국내 아웃도어 시장 규모는 5조원 대에 이르고 있다(Lee, 2023). 여기에 남과 다른 개성을 추구하는 ‘MZ세대의 등장’으로 과거에는 아저씨들의 전유물로 여겨졌던 아웃도어 룩이 스트리트 패션과 융합되어 트렌디하면서도 편안한 스타일로 여겨져 젊은층에게 폭넓은 사랑을 받게 되었고, 일시적인 트렌드를 넘어 하나의 문화로 자리 잡게 되었다(Lim et al., 2019). 이에 더하여 Kim & Kim(2023)는 ‘자기 몸 긍정주의’에 주목하면서, 획일화된 미의 기준에서 벗어나 개인의 취향을 반영하고, 있는 그대로의 자신을 수용하고 사랑하려는 경향이 못생기고 투박한 것도 어글리 시크(ugly chic)로 인정하게 만들어 고프코어 룩이 유행하게 된 배경이라고 하였다.

고프코어 룩의 주요 아이템을 살펴보면, 실용성과 기능성을 갖춘 퍼프 재킷, 아노락 점퍼, 윈드 브레이커, 플리스 재킷 등의 아우터에 상의에는 고기능성 저지 티셔츠나 스웻 셔츠 등이, 하의에는 기능성 나일론이나 폴리에스터 소재로 제작된 마운틴 쇼츠, 카고 팬츠, 고어텍스 팬츠 등이 주로 사용된다. 이 밖에 액세서리로는 등산화나 어글리 스니커즈, 샌들과 힙색을 뜻하는 패니 백(fanny bag), 백팩, 버킷 햇, 볼 캡 등이 있고(S. Kim, 2023), 물병과 선글라스 등도 고프코어 분위기를 완성시키는 소품이 된다(Hecht, 2023). 고프코어 아이템들은 오버사이즈로 자유롭고 투박한 이미지를 주거나, 용도와 착용법을 벗어난 미스매치 코디네이션을 통해 부조화스러우면서 자유로운 감성을 연출하는 경우가 많다(Lim et al., 2019).

고프코어 트렌드의 대중적 유행은 코로나 19 팬데믹 기간 동안 증가된 아웃도어 활동의 영향으로 보기도 하고, 혹은 에이셉 라키(A$AP Rocky)나 프랭크 오션(Frank Ocean) 등과 같은 유명인들이 아이다스 스니커즈와 플리스, 오버사이즈 재킷 등을 입은 것이 SNS를 통해 지속적으로 노출된 것을 유행의 시초라고 보기도 한다(Hecht, 2023). 최근 고프코어 트렌드는 전문 아웃도어 브랜드와 아웃도어 스타일을 재해석한 하우스 브랜드가 트렌드를 선도하고 있다(Kim & Kim, 2023). 아웃도어 브랜드로는 아크테릭스(Arc’teryx), 노스페이스(North Face), 살로몬(Salomon), 파타고니아(Patagonia), 아웃도어 보이스(Outdoor Voices) 등의 브랜드가 있는데, 이들은 인체공학적인 입체패턴과 고기능성 소재의 활용, 패션 브랜드들과의 콜라보레이션을 통해 고프코어 트렌드를 이끌어가고 있다(Hecht, 2023). 또한 아웃도어 브랜드는 아니지만 아웃도어 스타일을 재해석한 브랜드로는 베트멍(Vetements), 발렌시아가(Balenciaga), 오프 화이트(Off-White) 등과 같이 MZ세대가 열광하는 브랜드들이 있는데, 이들 브랜드들은 아웃도어 브랜드들과 콜라보레이션을 통해 아웃도어 웨어에서 영감 받은 다양한 스타일을 일상복으로 선보여 큰 인기를 끌고 있다(Kim & Kim, 2023).

고프코어 룩의 의미를 정리해 보면, 고프코어 룩은 아웃도어 활동에 대한 참여가 늘면서 급성장하게 된 실용적 패션의 강세로 등장하였고, 의도된 투박함과 엉성함(M. Lee, 2018)을 보여준다고 할 수 있다. Cho & Kim(2019)은 고프코어 룩에 대해 보편적 스타일에 대한 비주류의 반전을 보여주며, 의도된 부조리의 브리콜라주를 통해 평범함이라는 본래의 의미가 멋스러움이라는 의미로 변화되었다고 평가하였다. 이처럼 고프코어 룩은 기성세대들과는 다른 MZ세대의 차별화된 감성을 기반으로 아웃도어 무드를 일상의 패션으로 재배치한 것이 가장 큰 특성이라 할 수 있다.

2. 패션 감성평가에 관한 고찰

기술 발달로 인해 제품의 질적 상향 평준화가 이루어지면서 감성적 소비가치가 더욱 중요해지고 있다(Kim & Kim, 2023). 패션 산업에서도 소비자의 감성을 연구하여 디자인 개발에 반영시키고자 하는 연구가 2000년대 이후 활발히 진행되고 있다. 더욱이 소비자들은 단순 제품을 넘어 개인의 감각과 개성을 표현할 수 있는 소비를 추구하기에 소비자의 욕구를 만족시키면서 무형의 가치를 파악하기 위한 방법들이 지속적으로 연구되고 있다(Mun & Mun, 2016). 빠르게 변화하고 세분화 되는 소비자의 감성을 효율적으로 분석하기 위해서는 기존의 감성 평가를 보완한 새로운 감성 분석 방법의 활용 가능성을 모색하는 연구가 필요한 것으로 사료된다.

패션감성에 관한 선행연구를 살펴보면, 전체적인 이미지(Kim & Lee, 2009; Lee & Park, 2006)나 혹은 디자인 조형 요소인 색상, 소재, 문양(Kim & Choi, 2010; Kim & Lee, 2000) 등을 이미지 자극물로 선정하고 문헌 연구를 통해 수집된 형용사 어휘를 활용한 설문지법이 많이 이루어졌다. 응답자들은 주어진 이미지 자극물을 보고 선정된 형용사 어휘와 상반되는 형용사가 매치된 양극 척도를 보며 평가하게 되며, 수집된 데이터는 통계분석을 통해 인구 통계학적 특성이나 요인분석을 통해 몇 가지 축약된 특성으로 도출된다. 이러한 선행연구에서의 데이터 수집 및 분석방법을 살펴보았을 때 양극 척도는 단극 척도에 비해 세부적인 평가가 어렵고, 부정적 어휘는 디자인 개발에 적용되기 어렵다(Kim, 2014). 또한 요인분석으로 추출된 몇 가지 특성들로는 세부 감성어휘를 설명할 수 없기 때문에 세밀한 감성요인을 파악할 수 있는 분석 방법의 보완이 요구된다. 다시 말해, 감성 중심의 소비, 개성이나 취향에 따른 소비자 세분화가 이루어지면서 제품이나 자극물 사이에 유용한 요소들을 찾아내기 위해 체계적이고 종합적으로 데이터를 분석하는 방법이 필요하다. 이에 본 연구에서는 자극물에 대한 감성을 분석하기 위해 선형조합을 이용하여 데이터를 설명하는 주성분분석(Principal Component Analysis: PCA)을 활용하고자 한다.

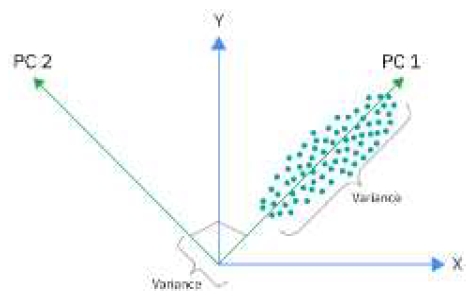

주성분분석은 데이터 내에 주요한 정보를 추출하여 주성분이라는 몇 가지의 새로운 차원으로 전체 데이터를 설명하는 방법이다(Borgognone, Bussi, & Hough, 2001). 또한 데이터 정보의 손실을 최소화하면서 데이터 내 개별 데이터가 잘 드러나도록 방향성을 부여하고 이를 시각화하여 보여준다(Sébastian & Tierry, 2015). 이를 통해 데이터 간의 유사성이나 자극물과 데이터 사이의 상관성을 분석할 수 있다. 예를 들어 <Fig. 1>을 살펴보면, 데이터들이 좌표상의 X-Y축을 기준으로 표시되어있고 그 중 데이터의 가장 큰 변화를 나타내는 기울기를 PC1, 즉 제 1주성분으로 추출하게 된다. PC2의 경우 두 번째로 큰 데이터 변화 방향을 나타내며 PC1과 직각을 이루게 된다. 이처럼 주성분분석을 통해 차원을 축소하고 데이터의 손실을 최소화하면서 그래픽으로 시각화할 수 있는 n가지의 주요 구성 요소를 추출할 수 있다.

분석 결과로 추출된 제 1주성분(PC1)은 데이터를 가장 잘 설명할 수 있는 것을 의미하며, 제 2주성분(PC2)은 제 1 주성분과 상관관계가 없는 변수로 데이터 내에서 두 번째로 큰 설명력을 가진다. 추출할 주성분의 수를 결정하기 위해서는 고유값(Eigenvalue)이 1 이상이거나, 스크리 도표(scree plot)의 기울기 변화, 누적 분산이 80%를 넘는 것으로 추출한다(Kassambara, 2017). 또한 주성분분석에 대한 결과는 구성요소 간의 상관관계에 따른 좌표값을 갖는 그래프로 표현되며, 자극물에 대한 분산형 도표가 생성되는데 주성분이 가지는 방향성과 자극물의 주요 특성은 밀접한 관계가 있다(Chung, 2005).

이와 같이 주성분분석은 소비자가 자극물에 대해 가지고 있는 감성 요소를 추출하고, 감성요인 간의 관계성을 도출하는 것에 적합하다(Kwon, 2019). 최근의 소비자들은 경험과 감성을 중시할 뿐 아니라 사회문화 현상에 대해 다양성과 포용성을 중시하는 경향을 보이기 때문에 주성분분석을 활용하여 감성 중심의 소비자 분류를 시행하여 세분화되어가는 소비자 마켓의 잠재된 감성을 파악하고 디자인 개발에 적용할 수 있는 연구가 필요하다. 특히 패션 제품은 개인의 개성과 스타일을 표현하는 중요한 수단이자 심리적 요구와 경험 중심의 평가가 이루어지기 때문에 소비자의 감성 평가가 제품 기획이나 마케팅 전략 수립에 중요한 바로미터가 될 수 있다.

3. 웹 크롤링의 개념과 활용

빅 데이터, 인공지능 등 데이터 기반의 기술들이 다양한 분야에 적용되면서 데이터에 대한 중요성이 높아지고 있다. 이에 웹 상의 데이터를 체계적이고 자동화된 방법으로 검색하고 수집하는 웹크롤러도 속속 개발되고 있다(J. Lee, 2018). 웹 크롤러는 world wide web 환경에 존재하는 텍스트, 이미지 등 다양한 형태의 데이터를 컴퓨터에 입력된 방식에 따라 끊임없이 새로운 웹 페이지를 찾아 탐색하고 새로운 정보를 찾아 색인 작업을 하는 자동화된 프로그램이다. 이때 데이터가 자동으로 수집되는 프로세스를 웹 크롤링이라고 한다(Bae, Lee, & Cho, 2018).

크롤링은 주로 검색엔진에서 사용되며 웹 페이지의 URL이 정해지면 해당 페이지에 요청(request)을 보내고 수신되는 HTML을 파싱(parsing), 즉 입력된 문자열을 분석하여 그 구조를 파악하고, 이를 의미 있는 데이터로 변환하는 과정을 거쳐 필요로 하는 데이터, 컨텐츠를 추출하고 저장한다. 최근 크롤러는 사람이 하는 행위를 흉내내며 작동하기 때문에 단순한 HTML을 이용하는 것을 넘어 더 다양한 데이터를 획득할 수 있다.

웹 크롤러를 활용한 연구 동향을 살펴보면, 온라인상에서 소비자가 작성한 리뷰나 댓글 등의 게시글을 통해 소비자 데이터를 분석(Han, 2021; Kang, 2023)하거나, 패션 스타일 분석 및 코디네이션 인공지능 데이터 셋을 구성하기 위한 데이터를 수집(Jo, Jang, Choi, & Chung, 2024; Kim, Oh, & Kim, 2024) 하는 것과 같이 다양한 분야에서 주로 데이터를 수집하기 위해 사용되고 있다.

웹 크롤러를 사용하는 이유는 다양하지만 주된 이유는 인적 및 시간적 자원의 절약에 있다. 데이터 분석을 위해서는 다양한 형태의 데이터가 필요하며, 이를 수집하는 과정은 상당히 많은 시간과 노력이 요구된다. 특히 이미지 자극물이나 감성 어휘와 같은 데이터는 수작업으로 수집할 경우 그 소요 시간이 더욱 길어진다. 웹 크롤러는 이러한 데이터를 자동으로 수집하고, 필요에 따라 필터링하거나 정리할 수 있는 기능을 제공하기 때문에 데이터 수집 과정에서 발생할 수 있는 비효율성을 크게 줄이고, 분석을 위한 데이터 준비를 보다 신속하게 해 준다. 결과적으로, 분석에 필요한 데이터를 빠르게 확보함으로써 전체 데이터 분석 과정의 효율성을 높일 수 있다.

이에 본 연구에서는 패션 감성을 분석하기 위해 텍스트 뿐 아니라 이미지와 같은 비정형 데이터를 수집하기 위해 웹 크롤러를 활용하고자 한다. 이미지 자극물은 패션 아이템의 디자인과 색상, 재질 등을 시각적으로 전달할 수 있는 가장 효과적인 방법이며, 소비자는 이미지를 통해 제품의 외관을 즉각적으로 인식하고, 이에 대한 감정적 반응을 보이기 때문에 패션 감성 평가에 적합하다고 볼 수 있다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구 방법 및 절차

고프코어 룩의 패션감성을 알아보기 위한 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 20대 소비자들이 인식하는 고프코어 룩의 패션 감성을 알아본다. 이를 위해 먼저 고프코어 룩의 패션 감성 차원에 대해 알아본 후 보다 세분화된 소비자 분석을 위해 소비자 선호도에 따른 패션 감성과 성(性)별, 패션 민감도별 패션 감성 차원에 대해 알아본다.

둘째, 패션 감성 차원에 의한 고프코어 룩의 유형을 분석한 후, 각 유형별 디자인 특징을 알아본다.

연구를 위한 자극물은 이미지 기반 SNS인 핀터레스트(Pinterest)를 중심으로 ‘고프코어, 고프코어 룩, 코프코어 스타일, 고프코어 패션’을 키워드로 웹 크롤링을 통해 이미지를 수집하였다. 핀터레스트는 자신의 취향이나 관심사에 맞는 이미지들을 가상의 보드에 스크랩하거나 타인과 공유하기 위한 것으로 소셜큐레이션이라고도 한다(AJU Press, 2015). 핀터레스트를 이미지 수집을 위한 SNS로 선정한 이유는 일반 이용자에게는 자신의 취향을 드러낼 수 있는 공간이며 기업에게는 타겟 소비층의 취향 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 플랫폼이기 때문이다(Choi et al., 2012).

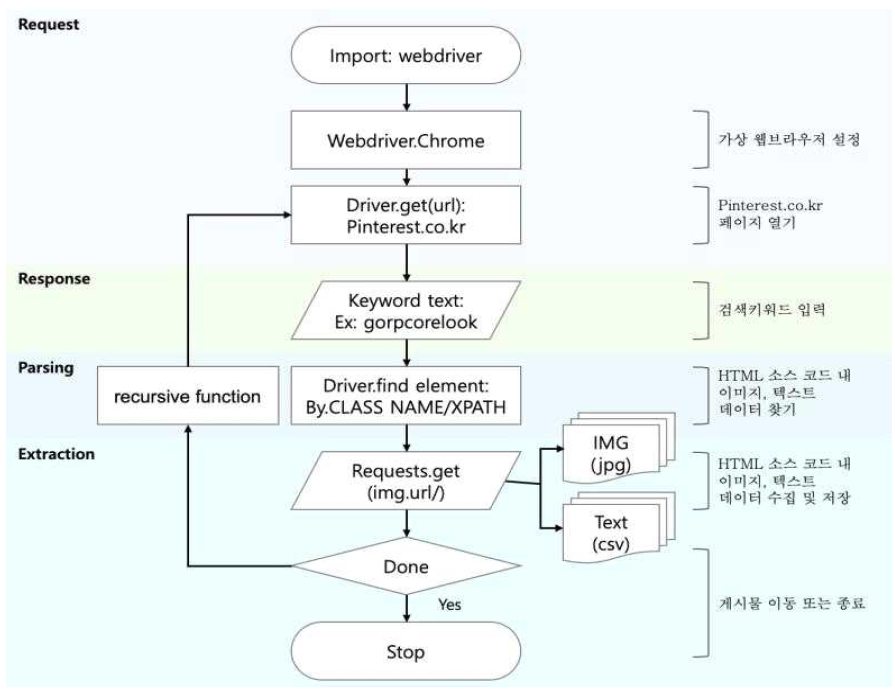

본 연구를 위해 2024년 3월 파이썬 언어기반으로 웹 페이지 HTML 코드에서 원본 이미지 URL을 수집할 수 있는 Beautiful Soup 모듈과 자동화된 웹 크롤러를 위한 Selenium을 활용하여 <Fig. 2>와 같이 핀터레스트에서 895장의 이미지를 수집하였다. 이 중 아동복이나 신발, 가방 등의 제품 이미지, 상의나 하의만 보여지는 제품 위주의 사진, 중복되거나 전체 스타일을 확인하기 어려운 포즈나 뒷모습 등의 착장 분석이 어려운 이미지 591장을 제외하였으며, 남은 304장의 이미지 중 중복되는 이미지를 제외하고 총 263장의 이미지를 최종 분석 대상으로 하였다. 수집된 이미지는 아웃도어 패션 디자이너 경력 7년 이상의 전, 현직 디자이너 3인, 패션 감성 평가 관련 연구 참여 경험이 있는 박사급 연구원 4인으로 구성된 패션 전문가 집단 7인이 고프코어 룩의 개념에 따라 적합한 정도를 10점 척도로 개별 평가하였으며, 그 결과 높은 평균을 나타내는 이미지 12장을 도출하였다.

고프코어 룩의 감성평가에 사용할 감성 어휘선정은 고프코어 관련 선행연구(G. Kim, 2023: S. Kim, 2023; M. Lee, 2018; Lim, et al., 2019)에서 공통으로 출현한 어휘와 핀터레스트에서 고프코어 룩을 키워드로 수집된 어휘를 대상으로 하였다. 최종 이미지 선정 과정에 참여했던 박사급 연구원 4인과 연구자가 1차 수집된 고프코어 룩 관련 감성어휘 59개에 대해 중복 또는 중의적 어휘를 제외하고 개별 평가를 실시하였다. 개별 평가에서 중복되어 나타난 어휘 목록 중에서 어휘별 의미상의 유사 정도를 평가하여 최종어휘 12개를 선정하였다.

선정된 이미지 자극물과 감성어휘를 활용하여 2024년 4월에 청주에 거주하는 20대 남녀 36명에게 1차 설문을 진행하였다. 1차 설문에서는 제시된 고프코어 이미지에 대한 선호도와 각 이미지 자극물에 대한 감성평가를 실시하였으며, 수집된 데이터를 기반으로 주성분분석을 진행하였다. 분석 결과에 따라 선호도가 높은 이미지 자극물 9개 <Table 1>, 고프코어 룩의 감성에 대해 설명력이 높은 감성어휘 9개 <Table 2>를 최종적으로 선정하였다. 최종 이미지 자극물을 선정함에 있어 주성분분석 시 권장되는 조건인 자극물 6개 이상이며, 종속 변수인 감성어휘가 자극물 개수의 2배가 넘지 않도록 설정하였다(Chung, 2005). 또한 설문자의 피로도를 고려하여 최종적으로 9개의 이미지 자극물을 선정하였다. 최종적으로 수집된 이미지 자극물과 감성어휘를 활용하여 2024년 5월에 20대 남녀 195명을 대상으로 온라인 설문을 진행하였으며, 불성실 응답자 5명을 제외한 190명의 설문 데이터로 분석을 실시하였다.

고프코어 룩을 소비하는 20대 소비자의 감성을 평가하고 감각적, 정서적 반응의 세부적인 요인들을 통해 잠재된 패션감성을 도출할 수 있는 다차원적인 분석 방법을 패션 이미지 감성 평가에 적용해보고자 한다. 수집된 자료는 R-studio 프로그램에서 Factominer 패키지를 사용하였으며, 감성 어휘를 변수로 주성분분석(PCA-correlation matrix)을 실시하여 수행하였다. 추가적으로 주성분분석에 대한 계층적 군집분석(Hierarchical Clustering on Principal Components :HCPC)을 이용하여 유사성을 보이는 이미지 자극물을 분류하였다. 주성분분석은 9개의 이미지 자극물에 대해 20대 성인 남녀를 대상으로 평가한 9개의 감성어휘의 평균값으로 실시하였다.

Ⅵ. 연구결과

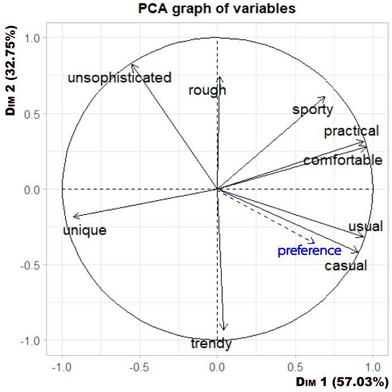

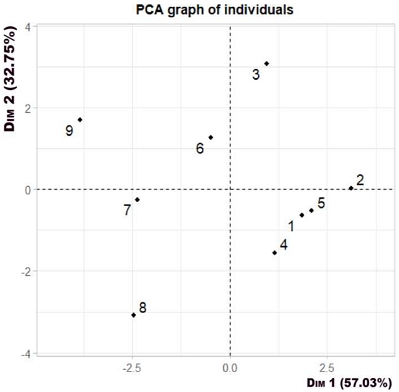

1. 고프코어 룩의 패션 감성

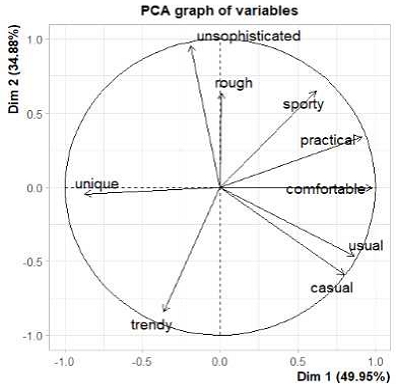

고프코어 룩의 이미지 자극물에 대한 감성어휘 평가 데이터의 평균값을 이용하여 주성분 분석을 실시한 결과, <Fig. 3>과 같이 제 1 주성분(PC1)과 제 2 주성분(PC2)이 각각 총 변동의 89.78%를 설명하는 것으로 나타났다. <Fig. 3>은 감성어휘들이 주성분에 대해 가지는 상관계수 값을 토대로 표현되며, 부호에 관계없이 절대값으로 사용된다(Oh & Han, 2023). 각 감성어휘가 가지는 계수 값은 <Table 3>과 같다. 감성어휘들이 주성분에 부하된 양상과 감성어휘간 상관계수(coord)를 확인해보면, PC1의 양(+)의 방향으로 ‘comportable(0.9570), usual(0.9464), practical(0.9255), casual(0.9142)’ 등의 감성 어휘들이 상관관계를 가지며, 이는 이 감성어휘들이 비슷한 특성을 공유하고 있음을 나타낸다. PC1의 음(-)의 방향으로 ‘unique(-0.9295)’가 높은 상관관계를 가지고 있다. 주성분분석에 의해 부하된 이미지 자극물의 분포 양상<Fig. 4>과 이미지 자극물의 기여도<Table 4>를 비교해보면 PC1의 양의 방향으로는 2번 이미지 자극물이 20.36%로 기여도가 가장 큰 것으로 나타났으며, 편안하고 실용적인 특성을 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 음의 방향으로는 이미지 자극물 9번이 30.99%로 기여도가 높게 나타남에 따라 개성적인 특성을 대표한다고 볼 수 있다. 따라서 PC1의 경우 ‘편안하고 실용적인’과 ‘개성적인’ 감성 사이의 대비를 설명하는 것으로 볼 수 있다. PC2의 경우를 살펴보면 양의 방향으로는 ‘unsophisticated(0.8102)’가 강하게 부하되어 있으며, 음의 방향으로는 ‘trendy(-0.9125)’가 높은 상관관계를 가지고 있다. 이를 통해 PC2의 경우 ‘촌스러운-트렌디한’ 감성 차원으로 구분되어지는 것을 알 수 있다. 이미지 자극물 분포도와 비교해보았을 때 양의 방향으로는 3번 이미지 자극물이 33.55%, 음의 방향으로는 8번 이미지 자극물이 37.39%의 기여도를 보이며 각각의 특성을 대표한다고 볼 수 있다.

소비자 선호도(preference)와 고프코어 룩에 대한 패션 감성을 알아보기 위해 개별 이미지 자극물의 선호도를 평가하였으며, 선호도 점수를 보조 변수로 설정한 후 주성분분석을 실시한 결과, <Fig. 3>과 같이 선호도 정보가 표현되었다. 보조 변수로 사용되는 선호도는 주성분을 결정하는데 관여하지 않으며, 주성분분석에 의해 제공된 결과를 사용하여 선호도에 대한 방향성과 크기가 예측된다.

소비자의 전체적인 선호도는 PC1의 양의 방향과 PC2의 음의 방향으로 부하된 것으로 나타났다. 이는 곧 PC1의 양의 방향과 높은 상관관계를 가지는 ‘comfortable, usual, practical, casual’과 PC2의 음의 방향의 특성인 ‘trendy’의 영향을 받는다고 할 수 있다. 선호도와 반대 방향으로 위치한 ‘unique, unsophisticated’의 감성어휘의 경우 선호도에 부정적인 영향을 미쳐 이들 특성과 반대 방향으로 부하된 것으로 볼 수 있다. 따라서 20대가 선호하는 고프코어 룩은 일상적이고 편안한 느낌이지만 트렌디한 감성을 가지고 있다고 설명할 수 있다. 이러한 결과는 고프코어 출현 초기에 최대한 촌스럽고 못생기게 연출하는 것이 고프코어 스타일의 핵심이라는 한 선행연구(Cho & Kim, 2019)와는 차이가 있음을 보여준다.

고프코어 룩에 대한 패션감성이 성별, 패션 민감도별로 어떻게 달라지는지를 알아보기 위해 성별 및 패션 민감도별 패션감성을 분석하였다. 응답자의 성별을 볼 때 남성은 61명(32%), 여성은 129명(68%)으로 구성되었다. 패션 민감도별 평가는 응답자의 패션 트렌드에 대한 민감도를 7점 척도로 평가했을 때 전체 응답자 190명에 대한 패션 민감도 평균값(5.40)보다 높은 91명(47.9%)을 패션민감도가 높은 그룹, 나머지 99명(52.1%)을 낮은 그룹으로 선정하였다.

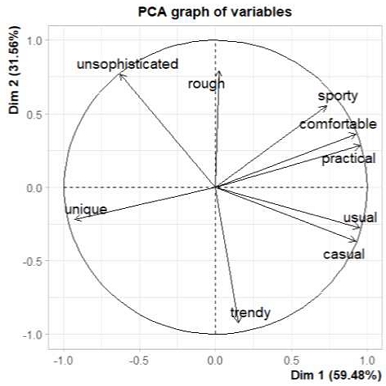

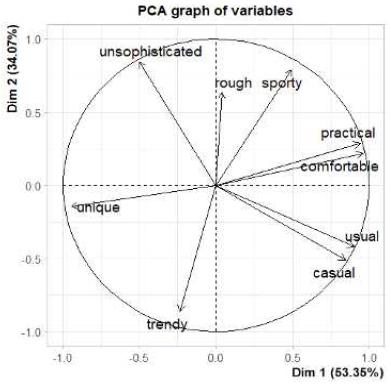

먼저 성별에 따른 패션감성의 주성분분석 결과를 그래프와 표로 제시하면 <Fig. 5>, <Fig. 6> 그리고 <Table 5>와 같다. 남성의 경우 PC1의 양의 방향으로 ‘comfortable(0.9825), practical(0.9133), usual(0.8640)’의 감성어휘가 부하되어 있으며, 음의 방향으로는 ‘unique(-0.8711)’가 유의적으로 높은 상관관계를 가지고 있다. PC2의 양의 방향을 살펴보면 ‘unsophisticated(0.9582), sporty(0.6504), rough(0.6346)’, 음의 방향으로는 ‘trendy(-0.8404)’가 강하게 부하되어 있다. 여성의 경우 PC1의 양의 방향으로는 ‘practical(0.9551), usual(0.9527), comfortable(0.9268), casual(0.9266)’이 높은 상관관계를 나타내고 있으며, 이는 남성과 비슷하게 일반적이고 편안한 스타일이 주성분을 설명하는 주요 변수임을 알 수 있다. 음의 방향으로는 ‘unique(-0.9292)’가 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. PC2의 양의 방향으로는 ‘rough(0.7933)’, 음의 방향으로는 ‘trendy(-0.9213)’ 감성어휘가 유의적으로 높은 상관관계를 가지고 있다.

이는 남성의 경우 ‘편안한-개성적인’, ‘촌스러운-트렌디한’ 의 감성 차원으로, 여성의 경우 ‘실용적인-개성적인’, ‘투박한-트렌디한’의 감성 차원으로 고프코어 룩을 인지한다고 볼 수 있다. 즉, 고프코어 룩에 대해 남성들은 편안한 감성을 크게 느끼는 반면, 여성들은 실용적이며 일상적인 특징에 더 주목하고 있는 것을 알 수 있으며, 남성들은 촌스럽다는 즉각적인 감성과 거칠고 활동적인 스타일을 여성에 비해 중요하게 인지하는 반면, 여성들은 고프코어 룩에서 느껴지는 정서적 느낌이나 감성에 주목하여 트렌디한 감성을 크게 인지한 것을 알 수 있다. 또한 남녀 모두 ‘개성적인’, ‘트렌디한’의 감성어휘가 높은 상관관계를 보여 선행연구에서의 ‘기능성을 어필하는 아웃도어’(Kim & Kim, 2023)와는 달리 고프코어 룩이 개성 있고, 트렌디하다는 평가가 20대 남녀 모두에서 인지되는 감성인 것으로 볼 수 있다.

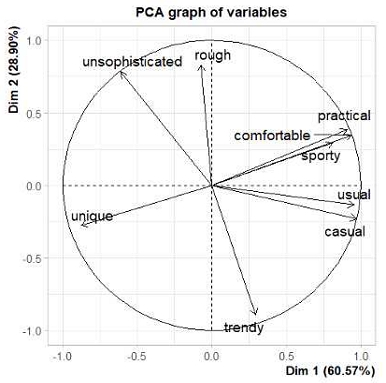

패션 민감도별로 살펴보면, 고프코어 룩에 대한 인지는 95.6%의 응답자가 고프코어 룩에 대해 알고 있다고 대답하였으며, 패션 민감도가 낮은 그룹에서도 51.5%의 응답자가 고프코어 룩에 대해 인지하고 있다고 대답하였다. 이를 통해 고프코어 룩이 MZ세대의 차별화된 감성을 기반으로 일상의 패션으로 인식되고 있음을 알 수 있다. 패션 민감도에 따른 고프코어 룩의 감성차이를 알아보기 위해 주성분분석을 실시하였으며 그 결과는 <Fig. 7>, <Fig. 8> 그리고 <Table 6>과 같다.

먼저 패션 민감도가 높은 그룹을 살펴보면, 제 1 주성분인 PC1의 양의 방향으로 ‘comfortable(0.9628), practical(0.9437)’로 높은 상관관계를 가지고 있으며 음의 방향으로는 ‘unique(-0.9470)’의 감성어휘가 높게 평가되었다. PC2의 양의 방향으로는 ‘unsophisticated(0.8421)’, 음의 방향으로는 ‘trendy(-0.8619)’가 축을 정하는데 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

패션 민감도가 낮은 그룹에서의 PC1을 살펴보면, 양의 방향으로 ‘casual(0.9717), usual(0.9571)’, 음의 방향으로는 ‘unique(-0.8776)’가 유의적으로 높은 상관관계를 가지고 있는 것으로 나타났다. PC2 축을 살펴보았을 때 양의 방향으로는 ‘rough(0.8298)’, 음의 방향으로는 ‘trendy(-0.8934)’의 감성어휘가 높은 상관관계를 가지고 있다.

패션 민감도가 높은 경우 ‘편안한-개성적인’, ‘촌스러운-트렌디한’의 감성 차원으로, 패션민감도가 낮은 경우에는 ‘캐주얼한-개성적인’, ‘투박한-트렌디한’의 감성 차원으로 고프코어를 인지한다고 볼 수 있다. 이는 패션민감도가 높은 경우 이미 트렌드로 자리잡은 고프코어 룩을 편안한 패션으로 인지하고 있는 반면, 패션민감도가 낮은 경우 아웃도어 패션에서 시작된 고프코어 룩을 캐주얼하고 아웃도어 특유의 투박함을 가진 옷으로 느끼는 경향이 큰 것을 알 수 있다.

2. 패션 감성에 따른 고프코어 룩의 유형

주성분분석은 다차원적 데이터를 단순화시켜 자극물과 변수간의 연관성을 분석하고자 사용되며 이를 위해 데이터를 축소 단순화시켜 시각화한다(Chung, 2005). 다양한 정보를 n개의 차원으로 설명할 수 있는 장점이 있지만 그래프 상에서 가까운 위치에 분포된 자극물이 상대적으로 유사하게 표현될 수도 있다.

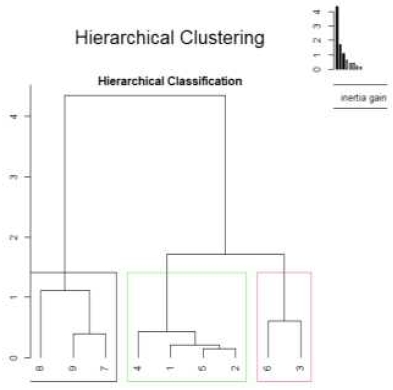

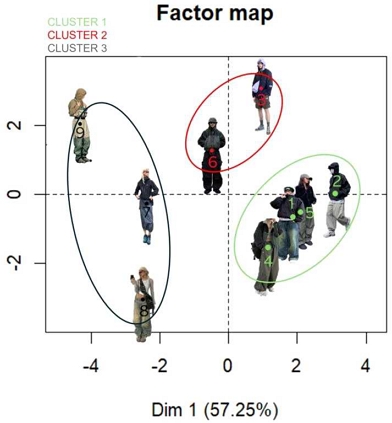

이에 주성분분석에 의한 계층적 군집분석(Hierarchical Clustering on Principal Components: HCPC)을 통해 명확하게 구분하고자 한다. 주성분분석에 의한 군집분석 결과는 <Fig. 9>와 같고, 총 3개의 그룹으로 구분되는 것을 확인할 수 있었다. 군집분석에 따른 이미지 자극물의 분포 양상에 따라 해당하는 이미지 자극물을 대입하여 시각화하면 <Fig. 10>과 같다.

제1군집을 살펴보면, ‘comfortable, practical, usual’의 감성어휘들이 높게 나타나는 PC1의 양의 방향에 위치하고 있으며, 소비자 선호도 결과와 높은 상관관계가 있는 군집이다. 제1군집에 포함된 1, 2, 4, 5번 이미지 자극물을 살펴보면, 일상생활에서 데일리로 착용할 수 있도록 아웃도어 웨어의 특징적인 아이템이 일상적인 소재로 표현되어있다. 또한 평범하면서도 자연스러운 스타일을 위해 차분한 색상을 사용하거나, 실용적인 액세서리나 디테일 등을 활용하여 고프코어 룩을 스타일링한 경우라 할 수 있다. 군집 1은 일상적이며 실용적인 패션으로 ‘데일리 고프코어(Daily gorpcore)’ 유형이라 볼 수 있다. 데일리 고프코어는 기존의 '의도된 부조화(M. Lee, 2018)'로 정의된 발생 초기의 고프코어 룩과는 다르게 편안함과 실용성을 기반으로 기능성 소재와 디테일을 활용하여 보다 일상적인 느낌으로 표현되는 경향을 보인다.

제2군집은 PC2의 양의 방향에 위치하는데, 이는 ‘unsophisticated, rough’의 감성어휘의 특성과 유의한 관계로 볼 수 있다. 제2군집에 가장 큰 기여도를 나타내는 이미지는 3번, 6번 자극물이다. 모든 아이템이 기능성 소재로 데일리 웨어의 요소가 적은 편이며, 고프코어 룩의 주요 개념 중에서 강하고 투박한 느낌이 강조된 것으로 볼 수 있기에 ‘하드 고프코어(Hard gorpcore)’ 유형이라 볼 수 있다. 하드 고프코어 스타일은 코로나19 이후 MZ세대가 등산, 캠핑 등을 취미로 즐기기 시작하면서(G. Kim, 2023) 원색적인 등산복이 아닌, 기능성과 착용감이 뛰어난 아웃도어 웨어를 일상복으로 재해석하여 등장하였다. 고기능성 소재를 기반으로 고프코어의 편안함, 투박함, 실용성의 감성을 잘 보여주는 유형이라 할 수 있다. S. Kim(2023)이 주장한 극강의 편안함과 안정감을 주는 고프코어 룩의 다기능 융합성과 잘 부합되는 유형이라 할 수 있다.

마지막으로 제3군집은 PC1의 음의 방향에 위치하며 이는 PC1의 음의 방향에 높은 상관관계를 가지는 ‘unique’의 감성어휘 특성을 가진다고 볼 수 있다. 제3군집에는 7, 8, 9번 자극물이 해당된다. 크롭 니트나 스커트 등 고프코어와 어울릴 것 같지 않은 아이템을 적용하거나 빈티지, 페미닌처럼 고프코어와는 전혀 다른 감성을 믹스하는 등 개성 있게 자신의 취향을 드러내고 있기 때문에 ‘유니크 고프코어(Unique gorpcore)’ 유형이라 볼 수 있다. 유니크 고프코어는 실용성과 스타일을 모두 중시하는 MZ세대의 특성이 반영된 스타일로, 스트리트 스타일의 요소와 고프코어 룩의 실용적이고 견고한 특성이 혼합되어 대담하고 개성 있는 패션으로 발전했다고 볼 수 있다. 단순히 기능적이고 실용적인 옷을 입는 데 그치지 않고, 자신만의 유니크한 감성을 표현하며 이는 일상과 아웃도어를 넘나드는 라이프스타일이 반영된 것으로 볼 수 있다<Table 7>.

Ⅴ. 결론

본 연구에서는 고프코어 룩에 대한 20대 소비자들의 패션 감성을 파악하기 위해 이미지 웹 크롤링을 통해 수집된 고프코어 룩 패션사진에 대한 감성 평가를 실시하고 통계적 유사성을 보이는 이미지 자극물을 분류하여 고프코어 룩을 유형화하고 그 특징을 살펴보았다.

먼저, 고프코어 룩은 주성분 분석을 통해 볼 때 PC1에서 ‘comfortable, usual, practical, casual’ 같은 감성어휘가 양의 방향으로 강하게 부하되었고, PC2에서는 ‘unsophisticated’가 양의 방향, ‘trendy’가 음의 방향으로 부하되었다. 이는 고프코어 룩에 대한 선호도 조사 결과와 강한 상관관계를 보여, MZ세대가 고프코어 룩에 대해 선호하는 감성이 ‘편안하고 실용적인’ 측면과 ‘트렌디한’ 측면에 집중된다는 것을 확인할 수 있었다.

고프코어 룩에 대한 성별, 패션 민감도별 패션감성 분석 결과, 남성은 ‘편안한’, ‘실용적인’, ‘활동적인’ 감성을 중시하는 반면, 여성은 ‘실용적인’, ‘일상적인’ 감성을 중시하면서도 개성적인 요소에 높은 관심을 보인 것을 알 수 있다. 패션 민감도가 높은 그룹은 고프코어 룩을 ‘편안하면서도 개성적인’ 스타일로 인식하는 반면, 패션 민감도가 낮은 그룹은 ‘캐주얼하면서도 투박한’ 스타일로 인식했다. 이 결과는 MZ세대가 고프코어 룩을 어떻게 일상 패션으로 받아들이는가에 대한 다양성을 보여준다고 할 수 있다.

계층적 군집분석을 통해 유사성을 보이는 이미지를 분류한 결과, 세 가지 클러스터로 분류되었고, 그 스타일 특징을 토대로 데일리 코프코어, 하드 고프코어, 유니크 고프코어로 명명하였으며, 각각은 고프코어 트렌드의 다양한 측면을 나타낸다. 데일리 고프코어는 ‘comfortable, practical, usual’의 감성어휘와 부합하며 야외 활동에서 일상복으로 전환된 스타일이라 할 수 있다. 이 스타일은 일상적인 소재와 최소한의 기능적 디테일을 중심으로 무채색과 오버사이즈 실루엣의 특징을 보이며 간편함과 기능성을 강조하는 것으로 나타났다. 하드 고프코어는 ‘unsophisticated, rough’의 감성어휘가 유의한 관계가 있으며, 기능성을 최우선으로 하여 고성능 소재와 다중 포켓의 중요성을 강조하며, 실용적 디테일을 통해 고프코어의 핵심인 기능성을 더욱 부각시키는 것으로 나타났다. 마지막으로, 유니크 고프코어는 감성어휘 ‘unique’와 부합하며, 전통적인 아웃도어 웨어와 스트리트 웨어의 요소를 융합하여 독창적인 스타일을 표현하는 것으로 나타났다. 패션 규범을 깨는 트렌드를 반영하여, 고프코어 룩의 한계를 넓히는 양상을 보여준다고 할 수 있다.

본 연구를 통한 시사점과 연구 의의를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 본 연구를 통해 MZ 세대에게 주목받고 있는 고프코어 룩에 대한 패션 감성을 파악할 수 있었다. 고프코어가 단순한 패션 트렌드를 넘어, 창의적인 자기 표현의 매체로서 어떻게 MZ세대의 감성과 가치를 반영하고 있는지 파악할 수 있었다. MZ세대가 고프코어를 어떻게 수용하고 있는지를 감성적 차원에서 분석함으로써, 세대별 패션 트렌드와 감성에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있었다.

둘째, 고프코어 룩의 주요 소비자인 MZ 소비자들이 선호하는 감성을 구체적으로 파악함으로써 패션 브랜드와 기획자들이 제품 디자인과 마케팅 전략을 수립하는 데 실질적인 도움을 제공할 수 있다. 특히, 성별, 패션민감도별 패션 감성에 차이가 있음이 파악되었으므로, 소비자 세분화를 통한 맞춤형 전략 수립과 이를 반영한 패션기획이 필요함을 시사한다.

셋째, 본 연구는 이미지 웹 크롤링과 감성 평가를 결합하여 고프코어 패션에 대한 소비자 감성을 체계적으로 분석하였다. 특히 감성 평가에 있어 감각적, 정서적 반응의 세부적인 요인들을 알아보기 위해 주성분분석(PCA) 및 주성분 계층적 클러스터링(HCPC)과 같은 분석 방법을 활용하여 체계적으로 분석한 것은 향후 패션 감성 연구의 확장에 도움이 되는 방법론적 틀을 제공할 수 있다.

본 연구가 소비자의 감성을 체계적으로 이해함으로써, 고프코어 룩이 현대 패션에서 차지하는 중요성과 그 인기 요인을 이해하고, 나아가 아웃도어와 패션의 융합이라는 새로운 패러다임을 탐구하는 데 기여할 수 있기를 기대하며, 나아가 패션 트렌드와 감성에 대한 학문적 논의를 풍성하게 하는 데 도움이 될 수 있기를 바란다.

Acknowledgments

이 논문은 2024학년도 충북대학교 연구년제 지원에 의하여 연구되었음

References

- AJU Press. (2015, December 27). SNS is rapidly evolving into social curation [SNS ‘소셜 큐레이션’으로 빠르게 진화 중]. Retrieved from http://www.ajunews.com/view/20151027080303061

-

Bae, S. W., Lee, H. D., & Cho, D. S. (2018). Design and implementation of a web crawler system for collection of structured and unstructured data. Journal of Korea Multimedia Society, 21(2), 199-209.

[https://doi.org/10.9717/kmms.2018.21.2.199]

- Baym, N. K. (2015). Personal connections in the digital age -Digital Media and Society Series. Cambridge, U.K.: Polity Press.

-

Borgognone, M. G., Bussi, J., & Hough, G. (2001). Principal component analysis in sensory analysis: covariance or correlation matrix. Food Quality and Preference, 12(5-7), 323-326.

[https://doi.org/10.1016/s0950-3293(01)00017-9]

-

Chae, J. H. & Cho, K. S. (2023). A study of semiotic analysis of body expression image shown in the body profile of female influencer's SNS. Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, 25(1), 65-81.

[https://doi.org/10.30751/kfcda.2023.25.1.65]

-

Cho, H. A. & Kim, Y. I. (2019). Characteristics and meaning behind fashion as a subcultural bricolage - focused on the fashion of 2014 fall/winter to 2019 spring/summer-. Journal of the Korean Society of Costume, 69(6), 1-18.

[https://doi.org/10.7233/jksc.2019.69.6.001]

- Choi, J. Y., Kim, S. H., Kim, S. Y., Kim, J. S., Jeon, S. H., Cha, E. Y., Kim, S. H. (2012). Communication plus created through social media [소셜미디어로 만드는 소통 플러스]. Anyang, Republic of Korea: Raonbook.

- Chung, K. H. & Lee, M. S. (2015). A study on the communication strategies of high fashion brands in the era of social media-Focusing on the applications and design components of SNS. Journal of the Korean Society of Design Culture, 21(4), 593-608.

- Chung, S.-J. (2005). Application of various multivariate statistical tools to understand sensory analysis data sets. Food Science and Industry, 38(1), 15-21.

- DANK (2018, January 17). Tacky and out-of-context 'dad fashion' trends in luxury brands / embracing the ugly: the 'gorpcore' syndrome [명품에도 촌스럽고 맥락 없는 '아재패션' 바람/못생겨도 좋아 '고프코어' 신드롬]. Naver blog. Retrieved from https://blog.naver.com/dank1690/221187171577

-

Han, H. (2016). Outdoor clothing purchasing tendencies among fashion lifestyle segments. The Research Journal of the Costume Culture, 24(2), 218-232.

[https://doi.org/10.29049/rjcc.2016.24.2.218]

-

Han, K. H. (2021). A Convergence analysis study on online review of short-sleeved t-shirt. The Korean Society of Science & Art, 39(4), 541- 555.

[https://doi.org/10.17548/ksaf.2021.09.30.541]

- Hecht, Zoë. (2023, April 5). Gorpcore fashion, the trend loved by Kendall Jenner & Bella Hadid, is super easy to recreate. Teenvogue. Retrieved from https://www.teenvogue.com/story/what-is-gorpcore

-

Hong, S. H. & Kim, M. (2021). A study on communication methods according to the characteristics of MZ generation. The Treatise on the Plastic Media, 24(1), 113-120.

[https://doi.org/10.35280/KOTPM.2021.24.1.13]

- Hwang, Y. S., Park, N. S., Lee, H. J., & Lee, W. T. (2012). Exploring digital literacy in convergent media environment: Communication competence and generation gap. Korean Journal of Journalism & Communication Studies, 56(2), 198-225.

- IBM. (2023, December 8). Retrieved from https://www.ibm.com/kr-ko/topics/principal-component-analysis

- Jeon, M.-J., Oh, H.-S., & Kim, J.-W. (2012). A study on the outdoor wear evaluation criteria and purchase practices according to fashion lifestyle. The Treatise on the Plastic Media, 15(3), 201-208.

-

Jo, H. W., Jang, J. W., Choi, H. S., & Chung, M. (2024). Big Data-based Fashion Recommendation Assistant, Fashion Navi. Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange, 10(2), 53-66.

[https://doi.org/10.47116/apjcri.2024.02.06]

-

Kang, E. M. (2023). An analysis of purchasing characteristics in jeans purchase reviews of fashion platforms. Journal of the Korean Society of Design Culture, 29(3), 1-12.

[https://doi.org/10.18208/ksdc.2023.29.3.1]

- Kassambara, A. (2017). Practical guide to principal component methods in R. U.S.A.:STHDA.

-

Kim, E.-W., Oh, S.-H., & Kim, S.-H. (2024). Shoe image style classification model using transfer learning. Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, 28(5), 528-536.

[https://doi.org/10.6109/jkiice.2024.28.5.528]

- Kim, G. S. (2023, Jun 22). The gorpcore fashion trend continues strong even after the end of COVID-19: led by the mz generation, blurring boundaries and becoming everyday wear [코로나19 종식에도 꺼지지 않는 고프코어 패션 열풍 MZ가 주도⋯ 경계 허물고 일상복 정착]. Maeil Economy. Retrieved from https://www.mk.co.kr/news/culture/10766422

- Kim, I. & Ha, J. S. (2012). A study on design characteristics in outdoor wear. Journal of the Korean Society of Fashion Design, 12(1), 93-109.

- Kim, J. H. (2014). Study on applicability analysis of emotion evaluation model in each design field (Unpublished doctoral dissertation). Chungnam National University, Republic of Korea.

-

Kim, J.-W. & Kim, J.-M. (2023). The perception of gorpcore look using big data. Journal of the Korea Fashion and Costume Design Association, 25(4), 77-92.

[https://doi.org/10.30751/kfcda.2023.25.4.77]

- Kim, J.-Y. & Lee, K.-H. (2009). Analysis of fashion sensibility on the compound fashion image of contemporary fashion. Fashion & Textile Research Journal, 11(1), 6-13.

-

Kim, M. & Kan, H. (2016). A study of the outdoor look features in modern fashion collections -focusing on women's ready-to-wear collection 2014 to 2015-. Journal of Fashion Business, 20(2), 32-45.

[https://doi.org/10.12940/jfb.2016.20.2.32]

-

Kim, S. J. (2023). A study on Gorpcore in contemporary fashion. Design Research, 8(1), 583-600.

[https://doi.org/10.46248/kidrs.2023.1.583]

- Kim, Y. & Choi, J. (2010). Color sensibility and preference of the black color fabrics. Korean Journal of the science of Emotion & sensibility, 13(2), 337-346.

- Kim, Y. J. & Lee, K. H. (2000). A study on sensibility of formative properties in clothing design. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 24(7), 976-986.

- Kwon, S. H. (2019). A study on the fashion sensibility of athleisure look in image-based SNS (Unpublished doctoral dissertation). Ewha Womans University, Republic of Korea.

- Lee, A. R. (2023, April 28). Spring has come to the outdoor market [아웃도어 시장에 봄날이 왔다]. Fashion Post. Retrieved from http://fpost.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=special&wr_id=1155

-

Lee, J.-H. (2018). Building an SNS crawling system using python. Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 23(5), 61-76.

[https://doi.org/10.9723/jksiis.2018.23.5.061]

- Lee, K. & Park, S. (2006). Modern image classification by clothing design elements. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 30(8), 1222-1233.

-

Lee, K. S. & Kim, Y. I. (2019). A study on functional design characteristic based on the wearing purpose and activity area of outdoor climbing wear. Journal of the Korean Society of Fashion Design, 19(2), 125-144.

[https://doi.org/10.18652/2019.19.2.8]

-

Lee, M. G. & Park, J. W. (2016). A study on usability evaluation of image based SNS. The Journal of the Korea Contents Association, 16(8), 508-516.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2016.16.08.508]

-

Lee, M.-S. (2018). Dailiness in fashion-Focused on normcore, gorpcore, menocore. Journal of Korea Design Forum, 23(4), 19-30.

[https://doi.org/10.21326/ksdt.2018.23.4.002]

-

Lim, J., Kang, D., & Jung, S. (2019). The styling characteristics of gorpcore-look in fashion collections. Journal of Human Ecology, 23(3), 23-42.

[https://doi.org/10.36357/johe.2019.23.3.23]

-

Lowe-Calverley, E. & Grieve, R. (2018). Thumbs up: A thematic analysis of image-based posting and liking behaviour on social media. Telematics and Informatics, 35(7), 1900-1913.

[https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.06.003]

- Mun, K.-E. & Mun, B.-I. (2016). The study on the effects of brand preference and collaboration of the sports wear and customers’ need for uniqueness on the product evaluations. The Korean Journal of Sport, 14(3), 495-507.

-

Oh, S. W. & Han, J.-W. (2023). An analysis on the characteristics of environmental factors in professional baseball stadiums using principal component analysis(PCA). The Korean Journal of Physical Education, 62(5), 69-81.

[https://doi.org/10.23949/kjpe.2023.9.62.5.6]

- Park, S.-J., Jung, W.-H., Han, J.-H., & Shin, S.-J. (2004). Analysis of affective words on photographic images and the effects of color on the images. Korean Journal of the Science of Emotion & Sensibility 7(1), 41-49.

-

Sánchez-Navarro, J. P., Martínez-Selva, J. M., Román, F., & Torrente, G. (2006). The effect of content and physical properties of affective pictures on emotional responses. The Spanish Journal of Psychology, 9(2), 145-153.

[https://doi.org/10.1017/s1138741600006041]

- Sébastian, L. & Tierry, W. (2015). Analyzing sensory data with R. FL, U.S.A.: CRC Press.

-

Yoo, H. J. & Kim, J. M. (2016). An analysis of the image of domestic men's outdoor wear. Fashion & Textile Research Journal, 18(4), 399-411.

[https://doi.org/10.5805/SFTI.2016.18.4.399]

-

Yoon, J. & Ryoo, H. Y. (2019). Characteristics of images in image-based SNS and user satisfaction-focusing on Instagram and Pinterest. Journal of the HCI Society of Korea, 14(1), 5-13.

[https://doi.org/10.17210/jhsk.2019.02.14.1.5]

-

Yoon, M. K. & Roh, E. K. (2021). Analysis of technical pattern and product characteristics of global outdoor sportswear. Journal of Fashion Business, 25(3), 108-125.

[https://doi.org/10.12940/jfb.2021.25.3.108]