자아 개념 특성이 과시적 소비와 위조 명품 패션 상품의 구매의도에 미치는 영향 : 사회적 비교 성향의 조절효과를 중심으로

Abstract

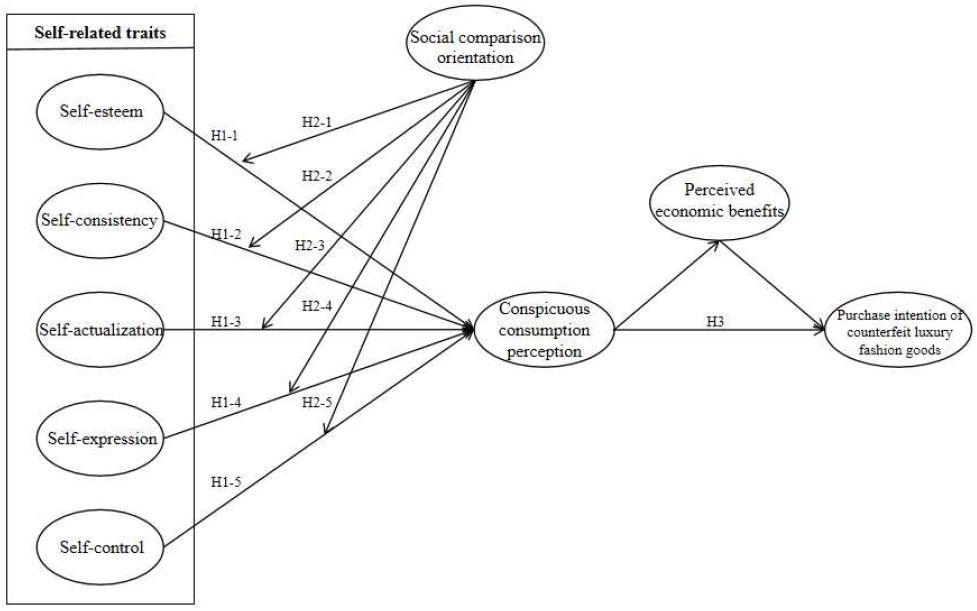

In the context of rapid economic growth and increasing consumerism worldwide, it is crucial for marketers to understand the behaviors associated with conspicuous consumption among luxury product buyers. This study, therefore, collected data from 457 consumers through an online survey conducted in China to investigate the impact of self-related traits, based on self-concept, on conspicuous consumption perception and the purchase intention of counterfeit luxury fashion goods, with a particular focus on the moderating effect of social comparison orientation. The results showed that self-esteem, self-consistency, self-actualization, and self-expression positively influence conspicuous consumption perception, whereas self-control negatively affects it. These effects are moderated by social comparison orientation, with individuals exhibiting a strong orientation experiencing amplified positive effects of self-esteem and self-consistency, as well as a stronger negative impact from self-control. Furthermore, conspicuous consumption perception positively influences the purchase intention of counterfeit luxury fashion goods, with perceived economic benefits serving as a critical mediating factor in this relationship. These findings offer valuable insights for marketers and policymakers as understanding the psychological drivers of conspicuous consumption can help luxury brands develop strategies that align with consumers’ self-related traits, particularly in socially competitive markets.

Keywords:

conspicuous consumption, counterfeit luxury fashion goods, perceived economic benefits, self-concept, social comparison orientation키워드:

과시적 소비, 위조 명품 패션 상품, 지각된 경제적 혜택, 자아 개념, 사회적 비교 성향Ⅰ. 서론

세계 경제의 성장에 따라 명품 제품을 구매할 수 있는 소비자 수가 증가함으로써 명품 시장의 확장이 이루어지고 있다. IMARC Group(2023)에 따르면, 2022년 럭셔리 패션 시장 규모는 2,370억 달러였으며, 2023년부터 2028년까지 연평균 3.60% 성장하여 2028에는 2,947억 달러에 이를 것으로 예상된다. 특히, 아시아 태평양 지역의 성장세가 두드러지며, 중산층 소득 증가와 글로벌 명품 브랜드 접근성 확대 덕분에 2022년 시장 규모는 1,094억 달러에 달했다(Fortune Business Insights, 2024). 이는 부유한 소비자의 증가와 소득 향상, 독특하고 독점적인 패션 경험에 대한 수요 증가에 기인하며, 1980년대와 1990년대에 산업화된 국가들의 부의 증가로 인해 상류층이 아닌 소비자들까지 명품 브랜드를 구매할 수 있게 된 '명품의 대중화' 현상을 보여준다(Atwal & Williams, 2009).

Veblen은 "과시적 소비(conspicuous consumption)"라는 용어를 만들었으며, 이는 자신의 지위나 부유함을 표시하기 위해 비싼 상품을 구매하는 것을 나타낸다. 명품 제품은 보통 고품질, 고급 미학 및 높은 가격과 같은 속성을 가질 수 있으며, 동시에 독특성과 사회적 지위와 같은 가치를 소비자에게 제공할 수 있기 때문에 주로 과시적 소비의 전형적인 대상이다(Xi, Yang, Jiao, Wang, & Lu, 2022). Banerjee & Duflo(2011)는 과시적 소비가 부유층만의 전유물이 아니며 개발 도상 국가에서 소득이 적은 사람들 사이에서도 널리 행해지고 있음을 지적했다. 그러나 Bharti, Suneja, & Bharti(2022)는 개발도상국에서 과시적 소비 패턴으로 인해 때때로 기본 필수품을 희생하면서 명품 소비가 선호되는 문제점을 지적했다. 이러한 맥락에서 일부 소비자들은 경제적 제약 때문에 진품 대신 위조 명품을 선택하는 경우가 있다. 위조 명품 구매가 진품 구매만큼 사회적 인정이나 자존감을 제공하지 못할 수 있지만, 특정 지역에서는 여전히 위조 명품의 사회적 지위를 상징하는 수단으로 활용된다(Gistri, Romani, Pace, Gabrielli, & Grappi, 2009). 소비자들은 일반적으로 정품 명품 브랜드 제품을 구매할 때 높은 만족감과 행복감을 느끼지만, 최근 연구에 따르면 위조 명품 브랜드 제품을 구매할 때도 유사한 수준의 만족감을 경험할 수 있는 것으로 나타났다. Ting, Goh, & Isa(2016)는 소비자들이 위조 명품 제품을 통해 원래 브랜드가 제공하는 사회적 지위와 스타일을 부분적으로 경험한다고 인식하는 것을 밝혔다. 이러한 현상은 소비자들이 제품의 기능적 효용보다 심리적 및 사회적 효용을 우선시하는 소비 패턴을 반영하는 것이다(Husic & Cicic, 2009). 이에 따라 위조 명품 시장의 규모는 점점 커지고 있다. 2022년에는 전 세계 위조품 시장 규모가 약 4.2조 달러에 달했으며, 그중 명품 패션 상품이 약 60% 이상을 차지하고 있다(The Fashion Law, 2023). 특히, 중국은 전 세계 위조 명품 시장에서 가장 큰 시장으로, 통계 자료에 따르면 전 세계 위조품 총량의 약 75%를 차지하며, 이러한 위조품은 중국 총 수출량의 약 12.5%와 GDP의 1.5%를 차지한다(Redfearn, 2022)

이러한 배경에서, 사회적 지위를 과시하기 위한 소비 행태와 위조 명품 상품에 대한 수요가 증가하면서 많은 연구자들이 이러한 소비행태의 동기에 관심을 가지고 연구를 진행하고 있다. 그러나 많은 선행 연구들이 과시적 소비의 원인을 분석하였음에도 불구하고, 소비자들의 자아와 관련된 요인에 집중하여 이들이 과시적 소비에 미치는 영향을 탐구한 연구는 상대적으로 부족하다(Melo, Lins, & Poeschl, 2021). Eastman & Eastman(2015)은 지위를 과시하기 위해 소비하는 소비자들은 독립적 자아개념을 가지고 있거나 자신과 제품의 일치성을 중요시하여 자신의 자아개념을 강화하거나 스스로에게 보상을 주기 위해 럭셔리 제품을 사용할 수 있다고 주장하였다. 또한, Yuan & Peluso(2021)는 소비자들이 일반적으로 자아를 독립적으로 인식하는 동시에, 타인과의 관계에서 자신을 인식하는 상호의존적 자아도 함께 가지고 있다고 밝혔다. 이러한 자아 인식은 소비자가 특정 제품을 선택하고 사용하는 과정에서 중요한 역할을 하며, 특히 과시적 소비와 관련된 선택에서는 소비자가 자신의 정체성을 표현하거나 타인과의 관계에서 자신의 위치를 나타내기 위한 수단으로 럭셔리 제품을 선택할 가능성이 있음을 시사한다.

따라서, 본 연구는 기존 연구들이 과시적 소비를 주로 사회적 지위나 부의 과시로 한정했던 한계를 넘어, 소비자들의 자아 개념 관련 요소가 과시적 소비와 위조 명품 구매 의도에 미치는 영향을 체계적으로 분석함으로써 이러한 소비 행동의 심리적 동기에 대한 깊이 있는 이해를 도모하고자 한다. 구체적으로, 명품 소비와 관련된 자아의 다양한 특성이 소비자의 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 규명하고, 이 관계에서 사회적 비교 성향이 조절 변수로서 어떤 역할을 하는지 분석한다. 또한, 과시적 소비 인식이 위조 명품 구매 의도에 미치는 영향을 분석하여, 이러한 행동이 소비자 선택에 어떻게 반영되는지를 명확히 이해하고자 한다. 최종적으로, 본 연구 결과를 바탕으로 실무적 시사점과 이론적 모델을 제안하여 관련 분야의 마케터와 연구자들에게 새로운 시각과 연구 방향을 제공하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 가설 설정

1. 과시적 소비(Conspicuous Consumption)

과시적 소비 이론인 Veblen 이론은 경제학자 Thorstein Veblen에 의해 개발된 개념으로, 고가의 상품을 공개적으로 전시하여 사회적 지위와 명성을 표시하려는 행동을 설명하는 이론이다. 이 이론에 따르면, 과시적 소비는 제품 및 서비스의 상징성을 통해 신분 상승과 지위 획득 및 유지를 목적으로 하며, 타인에게 부를 과시하거나 유지하려는 목적으로 이루어진다. 이는 개인이 부를 드러내기 위해 제품과 서비스를 낭비적으로 소비하는 행위로, 개인의 사회적 및 경제적 요인에 의해 영향을 받는다(Choi & Chang, 2010). O’Cass & McEwen(2004)은 과시적 소비자에게 가장 중요한 것은 자신의 소비를 다른 사람들에게 보여줄 수 있는 능력이라고 언급하였다. 이에 따라, 과시적 소비 행동이 단순히 필요로 하는 상품을 구매하는 것을 넘어서, 상품이나 브랜드의 비싼 가격 자체가 소비자에게 사회적 명예와 권력을 나타내는 데 사용된다고 주장했다. 현재의 연구들은 Veblen의 이론을 바탕으로, 공개적으로 전시되는 비싼 상품과 사회적 명예를 추구하는 행위에 초점을 맞추고 있다. Bagwell & Bernheim(1996)은 이러한 현상을 'Veblen 효과'라고 명시하며, 이는 사람들이 부의 신호를 보내거나 높은 사회적 지위에 속한다는 것을 나타내기 위해 물건에 더 높은 가격을 지불하는 경향을 설명한다. 이에 따라, 제품의 가격이 높을수록 그 제품은 더 매력적으로 여겨지는 경향이 있는데, 이는 가격이 사회적 명예의 지표로 작용하기 때문이다(Areiza-Padilla & Manzi, 2021).

특정 소비자 제품의 가시성은 그 제품들이 소유자의 정체성에 관한 정보를 전달하는 수단으로 작용한다. 제품은 물리적 특성과 제품이 제공하는 효용뿐만 아니라 포장, 광고, 가격 또는 일반적인 사용자와 관련된 인식과 같은 다른 특징에 기반한 이미지를 가지고 있다(Sirgy, 1982). 이러한 이미지는 제품을 통해 소유자의 개인적 특성이나 정체성을 반영한다. 즉, 어떤 개인이 다른 사람들 앞에서 특정 제품이나 브랜드를 사용하는지에 따라 그 사람의 이미지를 타인에게 보여줄 수 있다(Belk, 1988). 이는 특정 물건들의 소유와 전시가 그 물건들을 소유한 사람에게 중요한 의미를 부여한다는 것을 의미하며, 우리의 사회적 정체성과 지위를 형성하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 맥락에서, 제품의 높은 가격과 그것이 특정 사회에서 나타내는 지위 및 명성의 상징은 과시적 소비의 주요한 심리학적 선행 요인으로 작용하게 된다(Braun & Wicklund, 1989). 이에 따라, 과시적 소비는 단순한 물질적 소유를 넘어서 사회적 정체성과 지위를 구축하는 중요한 수단이 된다.

2. 자아 개념 관련 특성과 과시적 소비 인식

자아 개념은 자아와 관련된 가치관, 이미지, 스키마, 개념, 프로토타입, 이론, 목표 또는 과제의 집합으로 정의된다(Epstein, 1973). 일반적으로 자아 개념은 "나는 누구인가?"라는 질문에 대한 답을 포함하고 있으며(Myers, 2009), "자아 개념"이 개인의 자기에 대한 생각을 나타낸다(Hong & Zinkhan, 1995). 즉, 소비자가 자신이 누구인지 뿐만 아니라 누구가 되고 싶은지에 대해 의식하는 것을 강조한다. Sirgy(1982)는 자아 개념이 개인이 스스로를 대상으로 하는 모든 생각과 감정과 관련이 있으며, 사람들이 자신을 바라보는 다양한 관점이나 시각에 따라, 그들의 행동이나 동기에 영양을 줄 수 있다고 하였다. 개인들은 자신의 정체성을 대표 또는 강화시킬 수 있는 제품을 구매하며, 이러한 제품의 사용은 다른 사람들에게 자신의 자아 개념을 전달하는 데 사용될 수 있다. Dolich(1969)는 구매 의도가 실제 자아 또는 이상적인 자아에 의해 규제될 수 있으며, 소비자 결정에 있어 자아 개념의 중요성을 강조하였다. 또한, 개인은 자아 개념이 위협받을 때 특정 제품을 구매하고 소비함으로써 자아를 향상하거나 복구하려고 노력한다는 것을 알 수 있다(Liu, Sprott, Spangenberg, Czellar, & Voss, 2018). 이에 따라 자아 개념은 소비자 행동에서 중요한 역할을 하며, 이는 소비자의 의사결정 과정에 지속적으로 영향을 미친다(Gecas, 1982; Toth, 2014).

과시적 소비는 사회적 인정을 얻고, 자기 이미지를 강화하며, 타인에게 명성을 과시하기 위한 것으로 여겨진다(Shukla, 2008). 이는 자아 개념의 명확성, 자존감, 사회적 규범의 영향 등과 관련이 있다(Bharti et al., 2022). 즉, 과시적 소비 행동은 독특함과 지위 추구에 대한 필요성, 소비자의 규범적 영향에 대한 민감성을 기반으로 하며, 자아 개념의 방향은 지위 추구에 따라 결정될 수 있다. 일부 연구에서는 과시적 소비, 지위 소비, 자아 개념 사이의 관계를 탐구하여, 과시적 소비가 지위에 대한 욕구뿐만 아니라 친사회적 자아 개념에 의해서도 동기 부여될 수 있다고 하였다(Johnson, Tariq, & Baker, 2018; Nguyen, Ngamsiriudom, Pelton, & Dubinsky, 2015). 이는 개인이 사회 참여의 수단으로 또는 집단 규범을 따르기 위한 방식으로도 과시 소비를 할 수 있음을 의미한다. Shukla(2011)는 소비자들이 자신의 이미지를 향상시키는 가장 쉬운 방법으로 명품 브랜드를 구매한다고 말했다. Kastanakis & Balabanis(2012)는 자아 개념이 더 독립적인 사람들은 명품을 소비하는 방식에서 개인 지향적 성향을 나타내며, 자아 개념이 더 상호의존적인 사람들은 명품 소비의 사회적 기능에 더 관심을 가지고 있다는 것을 밝혔다. 이러한 연구들은 자아 개념과 과시적 소비 사이에 밀접한 연관성이 있음을 시사한다.

따라서, 본 연구는 자아 개념을 기반으로 하여, 자아 개념의 감정적 표현(자아 존중감), 개인의 행동, 신념, 태도 사이의 일관성(자아 일관성), 목표 잠재력의 실현(자아 실현), 타인에 대한 개인적인 표현(자아 표현) 및 충동을 통제하고 행동을 유지하는 개인의 능력(자아 통제력)이 다섯 가지 자아 관련 특성이 과시적 소비 인식에 어떠한 영향을 미치는지를 탐구한다.

자아 존중감(자존감)은 개인이 자신의 가치와 능력에 대해 가지는 전반적인 긍정적 평가로 정의된다. 이는 자아 개념의 핵심 측면으로, 사람들이 자신의 외모, 능력, 내면의 품질 등 다양한 차원에서 자신을 어떻게 보는지를 반영한다(Harter, 1999). 자존감의 높고 낮음은 행복감, 우울 및 불안 수준과 같은 다양한 심리적 건강 결과와 관련이 있다(Leary & MacDonald, 2003). 자아 존중감이 높은 사람은 자신의 능력을 신뢰하고 자신감을 가지며, 낮은 사람은 자신에 대해 의심하고 부정적인 감정을 가질 수 있다.

선행연구들은 자아 존중감이 개인이 자신을 어떻게 인식하고 평가하는지에 대한 감정적인 평가로, 이는 소비자 행동에 직접적으로 영향을 줄 수 있다고 주장했다(Dhandra, 2020; Stuppy, Mead, & van Osselaer, 2019). 특히, 자아 존중감이 높은 소비자들은 명품 브랜드 제품을 구매함으로써 자신의 성공과 사회적 지위를 과시하고, 이를 통해 긍정적인 감정을 경험하며 동시에 자신만의 이미지를 구축하려는 경향이 있다(Gomes, 2021). 이러한 소비자들은 명품 제품을 통해 자신을 차별화하거나 특정 사회적 계층에 속함을 신호하려는 경향을 보인다(Han, Nunes, & Drèze, 2010). 또한, 명품 브랜드는 소비자에게 정체성을 표현하고 감정적 만족을 제공함으로써, 그 희소성과 독점적 가치를 통해 긍정적인 감정을 유발하며, 이러한 감정은 사회적 지위를 드러내기 위한 과시적 소비 인식으로 연결될 수 있다(Kapferer & Valette-Florence, 2018). 더 나아가, 소셜 미디어의 확산은 이러한 과시적 소비를 더욱 가시화시키며, 개인이 자신의 성취와 성공을 타인에게 보여주고 사회적 인정을 얻는 도구로 활용하도록 만든다(Charoennan & Huang, 2018). 이와 같은 연구 결과들은 명품 구매를 통해 형성된 자아 존중감이 과시적 소비와 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설1-1을 도출하였다.

- 가설1-1. 명품 소비와 관련된 자아 존중감은 과시적 소비 인식에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

자아 일관성은 개인의 행동이 그들의 자기 인식과 일치하는 경향을 나타낸다. 소비자 행동에서 이러한 경향은 소비자가 자신의 자아상과 가치관에 부합하는 제품이나 서비스를 선택함으로써 자신의 자아 정체성과 일관성을 유지하거나 강화하는 형태로 나타난다(Sirgy, 1982). 이는 자신의 가치관과 신념에 따라 행동하려는 경향과 관련이 있으며, 이를 통해 개인의 내적인 균형과 안정감을 유지하게 된다.

소비자는 제품을 선택할 때 자신의 개인 정체성, 관심사, 가치관 및 생활 방식과 일치하는 상품을 찾는 경향이 있다(Chernev, Hamilton, & Gal, 2011). 또한, 소비자들은 명품 브랜드를 통해 자신을 표현하고 자아 정체성을 나타낼 수 있으며, 그들은 자신의 자아 이미지와 일치하는 이미지를 가진 상위 제품을 선택함으로써 이를 표현한다(Fionda & Moore, 2009; Tsai, 2005). Wang, Yuan, Liu, & Luo(2021)는 개인들이 명품의 과시적 소비에 참여하는 것은 단지 상품의 기능적인 이익만을 위해서가 아니라, 이러한 상품들이 그들의 자아상과 일치하고 그들이 일관성 있는 정체성을 유지하는 데 도움을 주기 때문이라고 하였다. Wang & Griskevicius(2014)는 자아 일관성이 여성의 명품 브랜드 소비 결정에서 중요한 역할을 하며, 특히 사회적 지위 과시와 인간관계에서 긍정적 이미지 유지를 위한 동기와 깊이 연관된다는 것을 밝혔다. O’Cass & McEwen(2004)는 자아 일관성과 같은 비상품 관련 브랜드 연상이 소비자들의 지위 소비와 과시적 소비에 영향을 미쳐, 소비자들이 고지위 브랜드를 선택함으로써 높은 사회적 지위에 부합하는 자아 이미지를 유지하려는 경향이 있다고 주장했다. 이러한 연구 결과들은 소비자들이 자신의 이상적인 자아 이미지를 반영하고 강화하기 위해 명품 소비를 선택하며, 이 과정에서 자아 일관성이 과시적 소비에 대한 인식을 형성하는 데 핵심적인 역할을 한다는 점을 보여준다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설1-2를 도출하였다.

- 가설1-2. 명품 소비와 관련된 자아 일관성은 과시적 소비 인식에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

자아 실현의 개념은 Maslow의 욕구 계층 이론에서 개인의 성장과 성취를 나타내는 최상위 단계로서 이는 자아의 완전한 발전을 의미한다(Maslow, 1954). 자아 실현에 도달한 사람은 자신의 삶에 대한 만족감을 경험하고, 독특한 경험을 추구하며, 현실을 깊이 있게 이해하고, 창의적인 사고를 발휘하며, 문제를 효과적으로 해결하는 능력을 발전시킨다.

소비자 행동 연구에서 자아 실현은 개인의 깊은 가치와 열망을 반영하는 구매에 대한 중요한 동기 부여 요소로 인식되고 있다. Schouten(1991)는 소비자들은 자신의 가치를 실현하고자 할 때, 그들의 소비 선택이 자아 실현의 욕구를 충족시키는 방향으로 이끌어진다. 이러한 맥락에서 자아 실현의 추구는 개인의 내면적 성장과 자아의 완성을 지향하는 과정이며, 이는 고급 소비품에 대한 과시적 소비 행태에 영향을 미치는 중요한 심리적 동기로 작용한다. Siepmann, Holthoff, & Kowalczuk(2021)은 소셜 미디어에서 럭셔리 경험의 공유가 개인의 사회적 지위를 높이는 수단으로 활용되며, 이는 자아 실현의 욕구와 밀접하게 연결되어 있다고 주장했다. Wang, Sun, & Song(2010)은 중국 대도시에서의 명품 소비 동기가 사회적 지위 향상과 자아 실현 욕구에 의해 크게 영향을 받는다는 것을 밝혀냈다. 또한, Ryu(2015)는 과시적 소비가 자아 실현과 연결되어 있으며, 이는 개인이 자신의 가치와 성취를 외부적으로 표현하고자 하는 욕구에서 비롯된다고 주장했다. 이러한 연구 결과는 소비자들이 자아 실현을 추구하는 과정에서 개인의 사회적 지위를 강조하려는 욕구가 명품 소비를 통해 과시적 소비에 대한 인식에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설1-3을 도출하였다.

- 가설1-3. 명품 소비와 관련된 자아 실현은 과시적 소비 인식에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

자아 표현은 개인이 자신의 생각, 감정, 개성을 자유롭게 표현하는 과정이며, 문화적 맥락에 따라 다양한 형태로 나타날 수 있다(Kim & Sherman, 2007). 이는 개인의 독특한 정체성을 드러내고 창의적 자아 실현을 가능하게 하는 중요한 인간 행위로 여겨진다(Aaker, 1999). 또한, 자아 표현은 공동체에 기여하는 시민성의 중요한 요소로 작용한다(Welzel, 2010). 이러한 자아 표현의 가치는 개인의 내면적 성장과 사회적 연결성을 증진시키는 데 기여하며, 자아의 완전한 발전과 사회에서 긍정적인 기여를 하는 데 중요한 역할을 한다.

자아 표현은 소비자 설득 과정에서 중요한 역할을 하며, 개인은 제품이나 브랜드를 통해 자신의 정체성을 표현하는 수단으로 활용한다(Aaker, 1999). 이러한 맥락에서 브랜드와 제품은 개인적인 라이프스타일을 나타내는 중요한 매개체로 기능하며(Munteanu & Pagalea, 2014), 브랜드 의식과 지위 소비와의 연계를 통해 과시적 소비에 영향을 미칠 수 있다(Eastman, Goldsmith, & Flynn, 1999; Wiedmann, Hennigs, & Siebels, 2009). Lewis & Moital(2016)는 전문직 종사자들이 고가의 의류를 통해 사회적 지위를 강조하고 개인적인 스타일을 표현하는 경향이 있다고 언급하였으며, 이러한 소비 행태는 사회적 인정과 자기 이미지를 중시하는 소비자들 사이에서 더욱 두드러진다고 주장하였다. 특히 패션 및 명품 브랜드는 소비자의 자아 표현과 정체성 형성에 중요한 역할을 하며, 소셜 미디어 플랫폼을 통해 소비자들이 단순한 기능적이고·실용적 혜택을 넘어 상징적 의미를 통해 자신을 드러낼 수 있는 제품을 선호함으로써 과시적 소비를 유도하는 핵심 요인으로 작용한다(Charoennan & Huang, 2018). 또한, 소비자들이 SNS를 활용함에 따라 온라인 시각적 정보의 커뮤니케이션, 특히 스티커를 통한 자아 표현의 기능이 과시적 소비의 중요한 요소로 작용한다(Lee & Lin, 2019). 이러한 연구 결과는 소비자가 명품을 통해 자기 표현을 실현하고 자신의 정체성과 사회적 지위를 부각하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 시사하며, 이는 과시적 소비를 촉진하는 주요 요인으로 작용할 가능성이 높음을 보여준다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설1-4를 도출하였다.

- 가설1-4. 명품 소비와 관련된 자기 표현은 과시적 소비 인식에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

자아 통제력은 단기적인 만족을 포기하고 장기적인 목표를 달성하기 위해 자신의 감정, 행동 및 욕구를 조절하는 능력을 나타낸다(Werner & Ford, 2023). Fujita(2011)는 높은 자아 통제력을 가진 사람들은 단기적과 장기적 만족 간의 균형을 고려해야 하며, 이는 장기적 이익을 우선시하는 경향이 있다고 언급했다. Tangney, Baumeister, & Boone(2004)는 자아 통제력이 높은 사람들은 더 나은 학업 성적, 더 좋은 적응력, 더 높은 자아 존중감, 더 적은 폭식 및 알코올 남용, 더 나은 대인 관계 및 대인 기술, 안정된 애착, 그리고 더 최적의 감정 대응을 보이는 것으로 나타났다. 또한, Hankonen, Kinnunen, Absetz, & Jallinoja(2014)는 자아 통제력이 높은 사람들이 더 높은 자기 효능감과 더 긍정적인 결과 기대하며 더 많은 계획을 가지고 있기 때문에 건강에 좋은 음식을 더 많이 섭취한다는 결과를 발견하였다.

자아 통제력과 소비 습관은 강하게 관련되어 있다. Baumeister(2002)는 자아 통제력 실패가 충동적 구매의 주요 원인이며, 이는 소비자 행동에 큰 영향을 미친다고 지적했다. Luo, Gu, Wang, & Zhou(2018)는 자아 통제력이 낮고 부정적 감정이 높은 소비자들이 온라인에서 강박적 구매 행동을 보일 가능성이 더 높다는 것을 발견했다. Wang, Zhu, Zhao, Song, & Wang(2023)은 자기 불확실성이 높은 사람들은 불확실성을 해소하기 위해 과시적 소비를 하는 경향이 있으며 자아 통제력이 높은 사람들은 이러한 충동적인 소비 행동을 더 잘 억제할 수 있다고 하였다. Vosgerau, Scopelliti, & Huh(2020)는 자아 통제력이 소비자의 장기적인 만족감과 웰빙에 긍정적인 영향을 미친다고 했다. 또한, Halwani(2021)는 소비자들이 자아 통제력을 통해 균형 잡힌 소비 결정을 내림으로써 럭셔리 제품 구매 시 과도한 지출을 피하고 지속 가능한 선택을 하려는 경향이 있음을 밝혔다. 이러한 연구결과에 따르면 자아 통제력을 가진 사람들은 자신의 목표와 가치를 중요하게 생각하며, 금전을 관리함으로써 삶을 즐기는 방법을 찾을 수 있어서 과시적 소비를 피하는 경향이 있음을 보여준다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설1-5를 도출하였다.

- 가설1-5. 자기 통제력은 과시적 소비 인식에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

3. 사회적 비교 이론(Social Comparison Theory)

사회적 비교 이론(Social Comparison Theory)은 개인이 자신의 능력과 의견을 평가하기 위해 타인과 자신을 비교하는 경향을 설명한다. 이 이론은 1954년 Festinger에 의해 처음 제안되었으며, 사람들이 자신의 상태를 평가하고 이해하기 위해 타인과의 비교를 자연스럽게 수행한다고 주장했다(Gerber, Wheeler, & Suls, 2018). 즉, 자신에 대한 지식의 중요 원천은 다른 사람과의 비교에서 비롯되며, 사람들은 자신의 의견이나 능력을 다른 사람과 비교하려는 경향이 있고 그러한 비교는 자신을 평가하는데 영향을 미친다(Song & Kim, 2005). 사회적 비교는 자기 평가, 자기 향상, 또는 자기 개선의 세 가지 주요 동기를 충족시키기 위해 사용될 수 있다. 이러한 비교는 상향 비교(더 높은 능력이나 상태를 가진 사람들과의 비교)와 하향 비교(더 낮은 능력이나 상태를 가진 사람들과의 비교)로 나뉠 수 있다(Wheeler & Suls, 2020).

선행 연구들은 종종 사회적 비교 이론과 자아 개념, 그리고 개인적 특성을 결합하여 다양한 연구를 수행했다. Perera, Samarakoon, & Wanninayake(2021)는 사회 비교 이론, 자아 개념 이론 및 사회 정체성 이론이 결합되어 소비자들이 자신의 사회적 지위를 표현하고 강화하기 위해 과시적 소비를 하는 행동을 더 잘 이해할 수 있도록 도와준다고 주장하였다. Morse & Gergen(1970)는 사회적 비교가 개인의 자아 개념, 자존감, 및 자아 일관성에 영향을 미치며, 외부 비교의 강력한 영향으로 개인의 자아 개념이 불안정해질 수 있다고 지적했다. Song(2021)은 개인들이 자신을 이상적이거나 모델로 보는 다른 사람들과의 비교를 통해 자신의 다양한 업적과 능력을 평가한다고 주장했다. 이러한 비교는 개인이 자아 개발을 촉진하고 자아 실현의 목표를 향해 노력하도록 자극할 수 있다는 것이다. Demir(2017)는 사회적 비교는 개인의 자기 표현에 영향을 미치는 중요한 요인이며, 다른 사람들과의 비교를 통해 개인이 자신의 상대적 위치를 이해할 뿐만 아니라 자신의 행동과 표현 전략을 조정하여 사회적 환경에 더 잘 적응하고 자신의 사회적 지위를 높일 수 있다고 지적했다. Baucum(2017)은 소비자들이 브랜드 표시를 통해 자신의 사회적 지위를 표현하려는 경향이 있으며, 이는 사회적 비교를 통해 강화될 수 있다고 했다. 이러한 연구들을 통해 사회적 비교 성향이 개인의 자아 존중감, 자아 일관성, 자아 실현 및 자아 표현을 강화시킬 수 있음을 보여준다. 따라서 사회적 비교 성향이 강한 개인들은 자아 관련 요소들에 더 많은 주목을 하며, 이를 통해 자신의 사회적 지위나 인지도를 높이려는 경향이 있을 것으로 예측된다. 선행 연구에 따르면, 사회 비교 성향이 강한 소비자는 타인의 행동과 지위에 더욱 민감하게 반응하며, 이러한 특성이 과시적 소비를 선호하는 경향으로 이어진다(Chernov & Gura, 2024). 한편, Song, Jang, & Kim(2009)은 자아 통제력이 상향 비교 및 유사 비교와 긍정적인 상관관계를 가지며, 높은 자아 통제력을 지닌 개인은 자신보다 뛰어난 사람들과의 비교를 통해 자아 향상 동기를 활성화하여 행복감과 건강 증진으로 이어질 수 있음을 강조하였다. 또한, 높은 자아 통제력을 가진 개인이 유혹을 억제하는 과정에서도 긍정적 순간 정서를 경험하며, 이는 삶의 만족도와 웰빙을 증진시키는 주요 요인임을 강조하였다(Hofmann, Luhmann, Fischer, Vohs, & Baumeister, 2014). 따라서 사회 비교 성향이 높은 소비자는 다른 사람의 행동과 지위에 더 큰 영향을 받아 과시적 소비를 하는 경향이 있지만, 동시에 높은 자아 통제력을 가진 경우 내적 목표와 웰빙을 중시하여 사회 비교로 인해 발생하는 과시적 소비 충동을 보다 효과적으로 통제할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 연구들은 사회적 비교가 개인의 자아 존중감, 자아 일관성, 자기 표현, 자기 실현, 자기 통제력과 같은 자아 관련 특성과 과시적 소비 인식 사이의 관계를 조절하는 중요한 역할을 할 것으로 예측된다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설2를 도출하였다.

- 가설 2. 사회적 비교 성향은 명품 소비와 관련된 자아 관련 특성 (자아 존중감, 자아 일관성, 자기 실현, 자아 표현, 자아 통제력)과 과시적 소비 인식 간의 관계를 조절할 것이다.

- 가설2-1. 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 존중감이 과시적 소비 인식에 미치는 긍정적인 영향이 더 높을 것이다.

- 가설2-2. 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 일관성이 과시적 소비 인식에 미치는 긍정적인 영향이 더 높을 것이다.

- 가설2-3. 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 실현이 과시적 소비인식에 미치는 긍정적인 영향이 더 높을 것이다.

- 가설2-4. 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 표현이 과시적 소비인식에 미치는 긍정적인 영향이 더 높을 것이다.

- 가설2-5. 사회적 비교 성향이 강할수록 자아 통제력이 과시적 소비 인식에 미치는 부정적인 영향이 더 높을 것이다.

4. 과시적 소비 인식과 위조 명품 패션 상품 구매 의도 및 지각된 경제적 혜택

위조 상품은 정품과 유사하게 불법적으로 제작된 제품으로 정의되며, 일반적으로 저렴한 가격에 판매하고자 저가의 소재로 제작되어 정품에 비해 품질이 떨어진다(Jang & Choo, 2015). 위조 명품 상품은 종종 정품 브랜드와 관련된 가치와 지위를 활용하려는 목적으로 사용되며(Perez, Castaño, & Quintanilla, 2010), 일부 소비자들은 이를 통해 명품 브랜드의 상징성을 활용하려는 경향이 있다(Wilcox, Kim, & Sen, 2009). 자아 개념을 따르면 명품 제품의 위조품을 구매하는 소비자들은 타인을 속이는 것으로 사회적 자아 이미지를 형성한다. 따라서 명품 브랜드의 위조품을 소비함으로써 개인에게 자아 개념을 표현하는 기능(누구인지 전달하는 데 도움을 주는 기능)과 적응적 사회 기능(사회적 수용을 통해 보상을 받는 기능)을 제공할 수 있다(Wilcox et al., 2009).

Zhang(2019)은 명품 위조품의 과시적 특성이 소비자의 사회적 기능 태도에 긍정적인 영향을 미치며, 이러한 태도가 명품 위조품 구매 의사에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하였다. Chen, Zhu, Le, & Wu(2014)는 체면 의식이 높은 사람들이 위조 명품을 구매할 의도가 더 크다는 것을 발견했다. 이는 그들이 사회적 인정과 지위를 얻기 위해 외관상의 명품을 소유하려는 경향이 있음을 시사했다. 소비자들은 사회적 지위를 향상시키거나 유지하기 위해 위조 명품을 구매하는 경향이 있으며, 이러한 소비자들은 명품 브랜드의 상징성을 활용하여 자신의 사회적 지위를 드러내려는 의도를 가지고 있다(Ting et al., 2016). 이에 따라 선행연구를 근거로 가설3을 도출하였다.

- 가설 3. 과시적 소비 인식은 위조 명품 패션 상품의 구매의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

지각된 경제적 혜택은 소비자들이 위조된 명품을 구매함으로써 얻을 수 있다고 인식하는 경제적 이득을 의미한다. 이러한 혜택은 주로 가격적인 측면에서 나타나며, 소비자들은 명품 브랜드를 구매하고자 하지만, 높은 가격에 대한 부담이 있기 때문에 위조품을 선택하는 경향이 있다(Cordell, Wongtada, & Kieschnick, 1996). 많은 연구자들이 물질주의와 과시적 소비 사이의 밀접한 관계를 강조했으며(Chacko, Prashar, & Ramanathan, 2018; Dev, Podoshen, & Shahzad, 2018; Podoshen & Andrzejewski, 2012; Zakaria, Wan-Ismail, & Abdul-Talib, 2021), Zafirovski(2003)는 물질주의적 목표를 가진 개인들이 효용, 이익, 또는 돈과 같은 물질적 이익을 행동의 목표로 삼고, 이를 최대화하기 위해 합리적인 선택과 결정을 내린다고 지적하였다. 이러한 행동 양식은 과시적 소비 성향이 강한 소비자들이 경제적 이득을 중심으로 구매 결정을 내리는 경향과 연결된다. 위조 제품 구매에 영향을 미치는 다양한 요인들이 있지만, Gentry, Putrevu, & Shultz(2006)과 Hieke(2010)는 가격 우위가 위조 제품 구매를 주도하는 핵심 요인이라고 주장하였다. 소비자들은 원본 제품에 비해 품질이 다소 떨어질 수 있지만, 낮은 가격과 경제적 혜택으로 인해 위조품을 선호하는 경향을 보인다(Ang, Cheng, Lim, & Tambyah, 2001; Phau & Ng, 2010). 또한, 소비자들은 가격 대비 높은 가치를 추구하는 태도를 보이며, 이는 비싼 진품 대신 저렴한 가격으로 유사한 외관과 상징성을 제공하는 위조 제품을 선택하게 만든다(Ting et al., 2016). Ndofirepi, Chuchu, Maziriri, & Nyagadza(2022)는 위조 제품 구매의 경제적 혜택에 대한 태도가 제품의 가격-품질 추론과 위조 제품 구매 의도 사이의 관계를 매개한다고 밝혔다. 이러한 연구 결과는 소비자들이 위조 명품을 통해 얻을 수 있는 경제적 혜택을 중요한 요인으로 인식하며, 이러한 혜택이 위조품 구매 결정에 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다. 이는 과시적 소비 인식과 위조 명품 구매 의도 간의 관계에서 지각된 경제적 혜택이 핵심적인 매개 역할을 한다는 점을 시사한다. 이에 따라 선행연구를 근거로 가설4를 도출하였다.

- 가설 4: 지각된 경제적 혜택은 과시적 소비 인식이 위조 명품상품 구매의도와의 관계를 매개할 것이다.

Ⅲ. 연구방법

2. 척도구성

본 연구에서는 각 문항을 선행 연구를 참조하여 각 요인을 측정하는 데 적합하도록 수정 및 재구성하였다. 자아 존중감 측정을 위해 Legere & Kang(2020)의 연구를 참조하여 5개의 문항으로 재구성하였으며, 자아 일관성 측정을 위해 Sirgy et al.(1997)의 연구를 바탕으로 문항을 수정 및 추가하여 4개 문항으로 구성하였다. 자아 실현을 위한 문항은 Guo & Xiao(2023)의 연구를 참조하여 수정 및 추가하여 4개 문항으로 재구성하였고, 자아 표현 측정을 위해 Legere & Kang(2020)의 연구를 바탕으로 문항을 수정 및 제거하여 6개 문항으로 구성하였다. 자아 통제력을 측정하기 위해 Haws, Bearden, & Nenkov(2012)에 의해 개발된 Consumer Spending Self-control Scale 중 본 연구의 목적에 가장 부합하는 7개의 문항을 선별하여 사용하였다. 따라서, 개인의 자아 관련 특성은 총 26개 문항으로 구성되었다. 조절 변수인 사회적 비교 성향은 Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure(Gibbons & Buunk, 1999)를 사용하여 총 11개 문항으로 구성하였으며, 과시적 소비 인식은 Segal & Podoshen(2013)의 연구를 수정하여 4개 항목으로 구성하였다. 위조 명품 구매 의도 측정을 위해 Ting et al.(2016)의 연구를 참조하여 수정 및 보완하여 4개 문항으로 구성하였다. 매개 변수인 지각된 경제적 혜택에 대한 문항은 Chand & Fei(2021)의 연구를 참조하여 3개 문항으로 구성하였다. 모든 문항은 5점 리커트 척도를 사용하였다. 또한, 인구통계학적 특성을 파악하기 위해 성별, 연령, 학력, 월소득 등을 조사했다. 연구 가설은 SPSS 25.0 프로그램을 사용하여 검증하였다.

3. 자료 수집 및 연구대상

중국 소비자는 명품 제품을 성공과 사회적 위신의 상징으로 인식하며, 이는 장인 정신과 브랜드 유산을 중시하는 서구 소비자와는 차별화된 소비 동기를 보여준다(Zhan & He, 2012). 이는 중국 소비자가 명품 소비를 통해 사회적 지위를 표현하고 과시적 소비를 실현하고자 하는 강한 동기를 가지고 있음을 시사한다. 또한, 명품 소비자는 일반적으로 제품의 상징적 가치와 내재적 품질을 더욱 중요하게 평가하며(Wilcox et al., 2009), 명품과 위조 명품을 명확히 구별할 수 있는 민감도를 갖추고 있다. 이러한 특성은 과시적 소비와 위조 명품 구매 의도 간의 관계를 심층적으로 분석하는 데 적합한 표본을 제공한다. 따라서 본 연구는 이러한 특징을 고려하여, 중국 소비자 중 패션 명품 상품의 구매 경험이 있는 이들을 연구 대상으로 선정하였다. 이를 위해 '귀하는 패션 명품 상품을 구매한 경험이 있습니까?'라는 스크리닝 질문을 통해 연구 대상을 선별하였다. 연구 참가자는 편의 표본 추출 방법을 통해 모집되었으며, 데이터 수집은 중국의 온라인 설문 업체인 원주안싱(問卷星, wenjuanxing.com.cn)을 활용하여 진행되었다. 본 연구는 총 530부의 설문지가 배포되었고, 그중 498부가 회수되었다. 정확한 연구 분석을 위해, 회수된 설문지 중에서 미응답 혹은 불성실한 응답이 포함된 41부를 제외한 457부를 최종적으로 데이터 분석에 사용하였다.

본 연구에서는 소비자의 자아와 관련된 개인적 요인을 중점에 두고, 성별, 연령, 학력 수준, 직업 유형, 월 소득의 인구통계학적 특성을 분석하였다. 그러나 거주 지역 변수는 소비자의 자아와 직접적인 관련성이 낮다고 판단하여 분석에서 제외하였다. 참여한 대상자의 인구통계학적 특성을 분석한 결과, 성별 구성은 남성 169명(36.98%), 여성 288명(63.02%)으로, 여성 참가자의 비율이 남성에 비해 높게 나타났다. 대상자의 연령 분포는 20~29세가 187명(40.92%), 30~39세 120명(26.26%), 40~49세가95명(20.79%), 50세이상이55명(12.04%)으로 가장 높은 비율을 차지한 연령대는 20~29세였다. 학력 수준별로는 중학교 졸업이 7명(1.53%), 고등학교/전문학교 졸업이 100명(21.88%), 전문대 졸업 133명(29.10%), 대학교 졸업 165명(26.11%), 대학원 졸업 52명(11.38%)으로 나타났다. 직업 유형별로는 학생 35명(7.66%), 직장인 282명(61.71%), 주부 36명(7.88%), 자영업 69명(15.10%), 기타 35명(7.66%)으로 조사되었다. 월 소득 범위별로는 5000 위안(약 1,000,000원) 미만60명(13.13%), 5000~10000 위안(약 1,000,000~2,000,000원) 123명(26.92%), 10000~15000 위안(약 2,000,000~3,000,000원) 198명(43.43%), 15000~20000 위안(약 3,000,000~4,000,000원) 45명(9.85%), 20000 위안(약 4,000,000원) 이상 31명(6.78%)으로 조사되었다.

Ⅳ. 연구결과

1. 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증

본 연구의 모든 측정 변수에 대한 신뢰도 검증 결과는 다음과 같다. 자아 존중감의 Cronbach's α값은 0.898, 자아 일치성의 Cronbach's α값은 0.882, 자아 실현의 Cronbach's α값은 0.879, 자아 표현의 Cronbach's α값은 0.917 및 자아 통제력의 Cronbach's α값은 0.935로 나타났다. 조절 변수인 사회적 비교 성향의 경우, Cronbach's α 값은 0.941이었다. 과시적 소비인식의 Cronbach's α값은 0.845, 위조 패션 명품의 구매의도의 Cronbach's α값은 0.864로 측정되었다. 매개 변수인 지각된 경제적 혜택의 Cronbach's α 값은 0.802로 측정되었다. 모든 측정 변수의 Cronbach's α값이 기준치인 0.7 이상으로 나타났으므로, 본 연구에서 사용된 측정 도구들은 충분한 신뢰도를 확보하였음을 확인할 수 있었다(Cortina, 1993).

측정문항의 집중타당도 및 판별타당도를 검증하기 위해 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis)을 실시하였다. 확인적 요인분석의 모델 적합도는 χ²=1204.333, df=1044, CMIN/DF=1.154(p=.000), NFI=.919, RFI=.913, IFI=.988, TLI=.987, CFI=.988, RMSEA=.018로 나타났다. NFI, RFI, IFI, TLI, CFI값이 기준치인 0.9 이상으로 조사되었으며, RMSEA 값이 기준치인 .06 이하로 나타나 상당히 우수한 값을 보여주고 있다(Hu & Bentler, 1999). 집중타당도 검증결과<Table 1>는 평균분산추출값(AVE)이 0.516~0.710로 기준치 0.5 이상으로 나타났고, 개념신뢰도값(CR)이 0.805~0.945로 조사되어 기준이 되는 0.7보다 높게 나타났다. 평균분산추출값과 개념신뢰도가 각각 기준치를 상회하였으므로 측정모형의 집중타당도가 확보되었음을 나타냈다(Fornell & Larcker, 1981). 또한, 변수 간의 상관관계 분석 결과, 자아 통제력과 자아 존중감 및 자아 통제력과 과시적 소비인식을 제외한 모든 변수 간에 정(+)의 유의미한 상관관계가 관찰되었다. 판별 타당도를 확인하기 위해 변수들 간의 AVE값의 제곱근과 상관계수를 비교한 결과<Table 2>, 모든 변수의 AVE값의 제곱근이 상관계수보다 높게 나타났기 때문에 판별 타당도가 적절함을 확인할 수 있었다(Fornell & Larcker, 1981).

2. 연구가설 검증

자아 관련 특성의 5개 요인인 자아 존중감, 자아 일관성, 자이 실현, 자아 표현 및 자아 통제력이 과시적 소비인식에 미치는 영향을 규명하기 위해 다중회귀분석을 실시하였다. 이에 따른 결과는 <Table 3>과 같다. 다중회귀분석을 실시한 결과 F값은 58.582(p=.000)로 유의한 수준이어서 회귀모형은 적합한 것으로 나타났다. 회귀모형의 자유도는 회귀 자유도 5, 잔차 자유도 451로 계산되었다. 독립 변인으로 투입된 자아 관련 특성의 5개 요인인 자아 존중감, 자아 일관성, 자이 실현, 자아 표현 및 자아 통제력은 과시적 소비를 39.4% 정도 설명하고 있다. 자아 관련 특성의 5개 요인인 자아 존중감, 자아 일관성, 자아 실현, 자아 표현 및 자아 통제력이 과시적 소비인식에 미치는 영향이 유의미한 결과를 보였다. 구체적으로 자아 존중감(β=.332, p=.000), 자아 표현(β=.191, p=.000), 자아 일관성(β=.177, p=.000), 자아 통제력(β=-.105, p=.005), 자아 실현(β=.102, p=.030)의 순으로 과시적 소비에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이상의 결과를 바탕으로 가설 1-1, 가설 1-2, 가설 1-3, 가설 1-4및 가설1-5는 모두 채택되었다. 이에 대한 연구 결과에 따르면 명품 소비와 관련된 자아 존중감, 자아 일관성, 자아실현, 자기표현은 과시적 소비인식에 유의미한 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면, 자아 통제력은 과시적 소비인식에 유의미한 부정적 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

본 연구는 자아 관련 특성과 과시적 소비 인식과의 관계에서 사회적 비교 성향이 조절 역할을 하는지를 검증하기 위하여 위계적 회귀분석을 실시하였다. 사회적 비교 성향이 명품 소비와 관련된 자아 존중감과 과시적 소비 인식간의 관계에서의 조절 역할을 검증한 결과는 <Table 4>과 같다. 먼저, 모델 1에서는 사회적 비교 성향의 영향을 배제한 상태에서 자아 존중감이 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 조사하였으며, 자아 존중감은 통계적으로 유의미한 영향(β=0.521, p<.001)을 나타냈다. 이 모델의 전체 적합도는 유의미한 수준(F(1,455)=169.227, p<.001)으로 확인되었다. 모델 2에서는 조절 변수로 사회적 비교 성향을 포함하여 분석을 진행한 결과, 모델의 설명력이 유의미하게 증가한 것으로 확인되었다(ΔR²=0.042, ΔF=27.903, p<.001). 마지막으로, 모델 3에서는 독립 변수인 자아 존중감과 조절 변수인 사회적 비교 성향의 상호작용 항을 추가하여 분석을 진행하였다. 상호작용 항은 유의미한 영향(β=0.094, p=.017)을 나타냈으며, 모델 설명력의 추가적 증가도 통계적으로 유의미하였다(ΔR²=0.009, ΔF=5.707, p=.017). 이러한 결과는 사회적 비교 성향의 수준에 따라 자아 존중감이 과시적 소비 인식에 미치는 영향의 크기에 유의미한 차이가 있음을 의미하며, 상호작용 항의 양의 방향성은 사회적 비교 성향이 자아 존중감과 과시적 소비 인식 사이의 관계를 긍정적으로 조절한다는 것을 나타낸다. 따라서, 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 존중감이 과시적 소비 인식에 더 큰 긍정적 영향을 미친다는 가설 2-1이 채택되었다.

The Moderating Effect of Social Comparison Orientation on Self-esteem and Conspicuous Consumption Perception

사회적 비교 성향이 명품 소비와 관련된 자아 일관성과 과시적 소비 인식간 관계에서의 조절 역할을 검증한 결과는 <Table 5>과 같다. 먼저, 모델 1에서는 사회적 비교 성향의 영향을 배제한 상태에서 자아 일관성이 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 조사하였으며, 자아 일관성은 통계적으로 유의미한 영향(β=0.469, p<.001)을 나타냈다. 이 모델의 전체 적합도는 유의미한 수준(F(1,455)=128.412, p<.001)으로 확인되었다. 모델 2에서는 조절 변수로 사회적 비교 성향을 포함하여 분석을 진행한 결과, 모델의 설명력이 유의미하게 증가한 것으로 확인되었다(ΔR²=0.026, ΔF=15.868, p<.001). 마지막으로, 모델 3에서는 독립 변수인 자아 일관성과 조절 변수인 사회적 비교 성향의 상호작용 항을 추가하여 분석을 진행하였다. 상호작용 항은 유의미한 영향(β=0.169, p<.001)을 나타냈으며, 모델 설명력의 추가적 증가도 통계적으로 유의미하였다(ΔR²=0.028, ΔF=17.088, p<.001). 이러한 결과는 사회적 비교 성향의 수준에 따라 자아 일관성이 과시적 소비 인식에 미치는 영향의 크기에 유의미한 차이가 있음을 의미하며, 상호작용 항의 양의 방향성은 사회적 비교 성향이 자아 일관성과 과시적 소비 인식 사이의 관계를 긍정적으로 조절함을 나타낸다. 따라서, 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 일관성이 과시적 소비 인식에 더 긍정적인 영향을 미친다는 가설 2-2가 채택되었다.

The Moderating Effect of Social Comparison Orientation on Self-consistency and Conspicuous Consumption Perception

사회적 비교 성향이 명품 소비와 관련된 자아 실현과 과시적 소비 인식간 관계에서의 조절 역할을 검증한 결과는 <Table 6>과 같다. 먼저, 모델 1에서는 사회적 비교 성향의 영향을 배제한 상태에서 자아 실현이 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 조사하였으며, 자아 실현은 통계적으로 유의미한 영향(β=0.402, p<.001)을 나타냈다. 이 모델의 전체 적합도는 유의미한 수준(F(1,455)=87.902, p<.001)으로 확인되었다. 모델 2에서는 조절 변수로 사회적 비교 성향을 포함하여 분석을 진행한 결과, 모델의 설명력이 유의미하게 증가한 것으로 확인되었다(ΔR²=0.016, ΔF=8.993, p=.003). 마지막으로, 모델 3에서는 독립 변수인 자아 실현과 조절 변수인 사회적 비교 성향의 상호작용 항을 추가하여 분석을 진행하였다. 상호작용 항은 통계적으로 유의하지 않은 영향(β=0.082, p=.070)을 나타냈으며, 추가된 설명력도 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 확인되었다(ΔR²=0.006, ΔF=3.298, p=.070). 이러한 결과는 사회적 비교 성향의 수준에 따라 자아 실현이 과시적 소비 인식에 미치는 영향의 크기에 유의미한 차이가 없음을 의미한다. 따라서, 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 실현이 과시적 소비 인식에 더 긍정적인 영향을 미친다는 가설 2-3은 기각되었다.

The Moderating Effect of Social Comparison Orientation on Self-actualization and Conspicuous Consumption Perception

사회적 비교 성향이 명품 소비와 관련된 자아 표현과 과시적 소비 인식간 관계에서의 조절 역할을 검증한 결과는 <Table 7>과 같다. 먼저, 모델 1에서는 사회적 비교 성향의 영향을 배제한 상태에서 자아 표현이 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 조사하였으며, 자아 표현은 통계적으로 유의미한 영향(β=0.451, p<.001)을 나타냈으며, 이 모델의 전체 적합도는 유의미한 수준(F(1,455)=116.155, p<.001)으로 확인되었다. 모델 2에서는 조절 변수로 사회적 비교 성향을 포함하여 분석을 진행한 결과, 모델의 설명력이 유의미하게 증가한 것으로 확인되었다(ΔR²=0.014, ΔF=7.758, p=.006). 마지막으로, 모델 3에서는 독립 변수인 자아 표현과 조절 변수인 사회적 비교 성향의 상호작용 항을 추가하여 분석을 진행하였다. 상호작용 항은 통계적으로 유의하지 않은 영향(β=0.085, p=.055)을 나타냈으며, 추가된 설명력도 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 확인되었다(ΔR²=0.006, ΔF=3.689, p=.055). 이러한 결과는 사회적 비교 성향의 수준에 따라 자아 표현이 과시적 소비 인식에 미치는 영향의 크기에 유의미한 차이가 없음을 의미한다. 따라서, 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 표현이 과시적 소비 인식에 더 긍정적인 영향을 미친다는 가설 2-4는 기각되었다.

The Moderating Effect of Social Comparison Orientation on Self-expression and Conspicuous Consumption Perception

사회적 비교 성향이 자아 통제력과 과시적 소비 인식간 관계에서의 조절 역할을 검증한 결과는 <Table 8>과 같다. 먼저, 모델 1에서는 사회적 비교 성향의 영향을 배제한 상태에서 자아 통제력이 과시적 소비 인식에 미치는 영향을 조사하였으며, 자아 통제력은 통계적으로 유의미한 부정적 영향(β=-0.101, p<.05)을 나타냈다. 이 모델의 전체 적합도는 유의미한 수준(F(1,455)=4.656, p=.031)으로 확인되었다. 모델 2에서는 조절 변수로 사회적 비교 성향을 포함하여 분석을 진행한 결과, 모델의 설명력이 유의미하게 증가한 것으로 확인되었다(ΔR²=0.001, ΔF=44.621, p<.001). 마지막으로, 모델 3에서는 독립 변수인 자아 통제력과 조절 변수인 사회적 비교 성향의 상호작용 항을 추가하여 분석을 진행하였다. 상호작용 항은 통계적으로 유의미한 부정적 영향(β=-0.093, p=.040)을 나타냈으며, 모델 설명력의 추가적 증가도 통계적으로 유의미하였다(ΔR²=0.009, ΔF=4.259, p=.040). 이러한 결과는 사회적 비교 성향의 수준에 따라 자아 통제력이 과시적 소비 인식에 미치는 영향의 크기에 유의미한 차이가 있음을 의미한다. 특히, 상호작용 항의 부의 방향성은 사회적 비교 성향이 자아 통제력과 과시적 소비 인식 사이의 관계를 부정적으로 조절함을 나타낸다. 따라서, 사회적 비교 성향이 강할수록 자아 통제력이 과시적 소비 인식에 더 부정적인 영향을 미친다는 가설 2-5가 채택되었다.

소비자들의 과시적 소비인식이 위조 패션 명품 상품의 구매의도에 영향을 미칠 것이라는 가설 3을 규명하기 위해 단순회귀분석을 시행하였다. <Table 9>에 제시된 결과에 따르면, 과시적 소비 인식을 독립 변수로 하고 위조 패션 명품 상품의 구매 의도를 종속 변수로 한 회귀 분석 모델은 '위조 패션 명품 상품의 구매 의도 = 1.439 + 0.325 * 과시적 소비 인식'로 나타났다. 이 모델의 결정계수(R²)는 0.243으로, 과시적 소비 인식이 위조 패션 명품 상품의 구매 의도 변동의 24.3%를 설명할 수 있음을 의미한다. 회귀모형의 자유도는 회귀 자유도 1, 잔차 자유도 455로 계산되었다. 또한, 과시적 소비인식(β=.325, p=.000)은 위조 패션 명품 상품의 구매의도에 미치는 유의한 영향이 확인됨으로써 가설3은 채택되었다. 이에 대한 연구 결과에 따르면 과시적 소비 인식이 위조 명품 패션 상품을 구매하려는 소비자 행동에 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다.

The Relationship Between Conspicuous Consumption Perception and Purchase Intention of Counterfeit Luxury Fashion Goods

본 연구에서는 부트스트래핑 방법을 활용하여 과시적 소비 인식이 위조 패션 명품 상품 구매 의도에 미치는 영향 관계에서 지각된 경제적 혜택의 매개 효과를 검증하였다. 부트스트래핑을 위하여 재추출한 표본 수는 20,000번 이상으로 설정하고, 이를 95% 수준에서 검증하였다. 부트스트래핑 유의성 판정은 하한값(LLCI)과 상한값(ULCI) 사이에 '0'이 포함되지 않는 경우를 유효함을 검증한다. <Table 10>에는 과시적 소비 인식과 위조 패션 명품 상품 구매 의도 사이에서 지각된 경제적 혜택의 부트스트래핑 결과가 제시되어 있다. 분석 결과, 전체 효과는 0.550, 직접 효과는 0.416, 간접 효과는 0.133으로 나타났다. 지각된 경제적 혜택의 매개 효과는 0.133으로 나타났으며, 95% 신뢰 구간이 0을 포함하지 않으므로 지각된 경제적 혜택은 부분 매개 역할을 한다고 볼 수 있다. 이에 따라 가설 4가 채택되었다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구는 중국 소비자 대상으로 자아 개념에 따른 명품 소비와 관련된 자아 관련 특성(자아 존중감, 자아 일관성, 자아 실현, 자아 표현) 및 자아 통제력이 과시적 소비 인식이 미치는 영향을 분석하고, 사회적 비교 성향이 이들 관계에서 조절 효과를 가지는지를 검증하였다. 또한, 과시적 소비 인식이 위조 명품 상품의 구매 의도에 미치는 영향을 검증하고, 이 관계에서 지각된 경제적 혜택의 매개 효과가 있는지도 검증하였다. 검증 결과에 대한 논의와 제언은 다음과 같다.

첫째, 명품 소비와 관련된 자아 존중감, 자아 일관성, 자아 실현, 자아 표현이 과시적 소비 인식에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 특성들이 과시적 소비를 촉진함으로써, 소비자들은 자신들의 사회적 가치를 과시하고자 하는 목적으로 더 높은 가격의 제품이나 브랜드를 선호하게 된다. 기업 입장에서는 이러한 자아 관련 동기를 자극하는 광고 및 프로모션 전략을 강화할 필요가 있다. 예를 들어, 광고 캠페인에서 성공적인 인물이나 유명 인사를 등장시켜 소비자가 그들과 동일시하게 하거나, 제품 사용 후 달성할 수 있는 긍정적인 변화와 성취를 강조할 수 있다. 프로모션 활동에서도 소비자가 자신의 성취와 경험을 공유하고 자랑할 수 있는 플랫폼을 제공하여 자아 존중감과 자기 실현 욕구를 충족시킬 수 있다. 반면, 자아 통제력은 과시적 소비 인식에 부정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀졌는데, 이는 높은 자아 통제력을 가진 개인이 자신의 욕구와 충동을 더 잘 관리하고, 따라서 불필요하게 고가의 제품이나 브랜드를 구매하는 것을 억제하는 경향이 있음을 시사한다. 기업입장에서는 단순히 제품의 고급스러움이나 희소성을 강조하는 광고보다는 제품의 품질, 실용성, 그리고 장기적인 가치에 중점을 둔 메시지를 전달하는 것이 효과적일 수 있다. 예를 들어, 고가의 제품일지라도 그 제품이 제공하는 실제적인 이점, 내구성, 그리고 장기적인 비용 절감 효과 등을 강조하는 마케팅 전략을 통해 자아 통제력이 높은 소비자들의 관심을 끌 수 있다.

둘째, 사회적 비교 성향의 조절 효과를 검증한 결과, 사회적 비교 성향이 강할수록 명품 소비와 관련된 자아 존중감과 자아 일관성이 과시적 소비 인식에 미치는 긍정적인 영향이 더 높다는 것이 밝혀졌다. 이를 바탕으로 기업들은 고객 리뷰, 사용자 생성 콘텐츠(UGC), 유명인 및 인플루언서의 추천과 같은 사회적 증거를 적극적으로 활용해야 한다. 예를 들어, 제품 페이지와 광고에서 실제 고객의 긍정적인 리뷰와 사용자 생성 콘텐츠(UGC)를 강조함으로써 소비자가 자신의 구매 결정을 정당화하고 제품의 사회적 가치를 인식할 수 있도록 돕는 것이 중요하다. 또한, 소비자가 자신의 제품 사용 경험을 소셜 미디어에 공유하도록 유도하는 캠페인은 소비자 스스로 자신의 선택에 대한 자부심을 느끼고, 브랜드와의 자아 일관성을 강화하는 데 기여할 수 있다. 유명인과 인플루언서를 활용한 마케팅 전략도 매우 효과적이다. 이들은 소비자가 동경하거나 동일시하고자 하는 사회적 지위와 이미지를 상징하기 때문에, 이들의 추천은 소비자에게 올바른 선택을 했다는 확신을 심어줄 뿐만 아니라 자신이 추구하는 정체성과의 부합성을 느끼게 함으로써 자아 일관성을 더욱 강화시킬 수 있다. 이러한 전략은 소비자의 참여를 촉진하고 브랜드에 대한 공동체 내 긍정적인 인식을 높이는 데 기여할 수 있다. 반면, 사회적 비교 성향이 강한 개인의 경우, 자아 통제력의 높을수록 과시적 소비 인식에 대해 더 부정적 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나타났다. 이는 사회적 비교를 통해 유발되는 과시적 소비 충동을 자아 통제력을 통해 효과적으로 관리할 수 있는 능력이 사회적 비교 성향이 강한 개인들에게서 더 발달되어 있음을 시사한다. 따라서, 기업은 고객이 자아 통제력을 발휘하여 목표를 달성한 사례를 홍보하고, 이러한 성취감을 공유할 수 있는 커뮤니티를 형성할 수 있다. 예를 들어, 소비자가 절약한 금액을 서로 공유하고 지출 관리 노하우를 나눌 수 있는 온라인 커뮤니티를 제공한다. 이러한 커뮤니티는 소비자 간의 긍정적인 비교를 촉진하고 자아 통제력을 통해 과시적 소비를 억제하는 문화를 형성할 수 있다. 또한, 특정 목표를 일정 기간 내에 달성한 고객에게 추가 할인이나 보너스 포인트를 제공하는 프로그램은 소비자들에게 실질적인 보상을 제공함으로써 자아 통제력을 강화하는 데 기여할 수 있다. 명품 브랜드의 경우 이러한 보상 프로그램이 과시적 소비를 촉진할 수 있다는 우려가 있을 수 있으나, 일정 목표 달성 시 혜택을 제공하는 구조는 소비자들이 즉각적인 충동을 억제하고 계획적이고 신중한 소비를 실천하게 만든다. 소비자들이 구체적인 목표를 설정하고 이를 달성하려고 노력하는 과정에서 자아 통제력이 발휘되며, 이는 명품 브랜드에서도 합리적이고 전략적인 소비를 유도할 수 있다.

셋째, 과시적 소비 인식이 위조 명품 패션 상품의 구매 의도에 긍정적인 영향을 미친다는 것이 입증되었으며, 두 변수 간의 관계에서 지각된 경제적 혜택이 중요한 매개 역할을 한다는 점도 확인되었다. 이러한 결과는 과시적 소비와 지각된 경제적 혜택이 결합되어 위조 명품 구매에 강력한 영향을 미치는 것을 보여준다. 기업과 마케터들은 소비자들의 과시적 소비 성향을 이해하고 이를 마케팅 전략에 반영해야 한다. 특히, 명품 브랜드는 소비자들이 사회적 지위나 부를 과시하려는 욕구를 충족시킬 수 있는 요소를 강조해야 하는 동시에, 위조 명품의 구매를 억제하기 위해서는 소비자들에게 정품의 경제적 혜택과 가치를 명확히 전달하는 것이 중요하다. 예를 들어, 정품의 품질, 내구성, 애프터서비스 등의 장점을 부각시켜 소비자들이 정품을 더 합리적이고 가치 있는 선택으로 인식하게 해야 한다. 또한, 정품 구매 시 발생하는 다양한 혜택을 구체적으로 홍보하여 소비자들이 경제적 혜택을 체감할 수 있도록 해야 한다. 이를 통해, 과시적 소비 인식을 정품 구매로 이어지도록 유도하고, 위조 명품 구매를 줄일 수 있을 것이다.

본 연구의 학술적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 자아 개념과 자아 관련 특성이 소비 행동에 미치는 영향을 분석함으로써 소비자 행동 연구에 중요한 학문적 기여를 하였다. 특히, 자아 존중감, 자아 일관성, 자아 실현, 자아 표현, 자아 통제력과 같은 자아 관련 특성들이 과시적 소비 인식과 밀접하게 연결되어 있음을 규명하였으며, 이는 자아 개념이 소비자들이 제품이나 브랜드를 선택하고 사용하는 데 핵심적인 역할을 한다는 사실을 시사한다. 향후 소비자 행동 연구에서 과시적 소비가 자아 정체성의 구축, 사회적 지위의 상징화, 그리고 개인의 심리적 안정을 추구하는 복합적 동인으로 작용함을 심층적으로 고찰하는 연구의 새로운 패러다임을 제시하였다. 둘째, 사회적 비교 성향의 조절 효과를 검증함으로써, 소비자들이 자신을 타인과 비교하는 경향이 자아 개념과 소비 행동 간의 관계에서 중요한 역할을 한다는 점을 확인하였다. 이는 사회적 비교 성향이 자아 개념과 소비 행동 간의 상호작용을 조절하는 주요 변인임을 밝혀내어, 향후 연구에서 이 관계를 심층적으로 탐구할 수 있는 이론적 모델을 제시하였다. 이러한 결과는 자아 개념과 소비 행동을 연구할 때, 사회적 비교 성향을 중요한 조절 변수로 포함시키는 것이 필요함을 시사하며, 소비자의 사회적 비교 성향이 자아 관련 특성과 소비 행동 간의 복잡한 관계를 이해하는 데 있어 중요한 요소임을 보여준다. 셋째, 과시적 소비 인식이 위조 명품 상품의 구매 의도에 미치는 영향을 밝히고, 이 과정에서 지각된 경제적 혜택이 매개 역할을 한다는 점을 규명함으로써 소비자의 복합적 구매 행동을 심층적으로 이해할 수 있는 중요한 시사점을 제공한다. 특히, 이러한 결과는 소비자들이 위조 명품을 선택하는 근본적인 심리적 동기와 경제적 요인을 결합하여 설명함으로써, 소비자 행동 연구에 중요한 기여를 한다. 이는 위조 명품 구매와 관련된 심리적 및 경제적 요인의 상호작용을 이해하는 데 도움을 주며, 소비자의 명품 제품 구매 동기에 대한 이론적 이해를 심화시킬 수 있다.

본 연구의 제한점과 후속 연구에 대한 제안은 다음과 같다. 첫째, 본 연구의 표본은 중국 소비자들로 구성되어 있어, 연구 결과를 다른 국가의 소비자들에게 일반화하기 어렵다. 향후 연구에서는 다양한 국가와 지역의 소비자들을 포함한 표본을 활용하여 연구 결과의 일반화를 높일 필요가 있다. 둘째, 본 연구는 횡단적 연구 설계를 사용하여 일시적인 데이터를 수집하였다. 이는 시간에 따른 변화나 인과 관계를 명확히 규명하기 어려운 한계가 있으므로, 후속 연구에서는 종단적 연구 설계를 통해 시간에 따른 변화와 인과 관계를 보다 명확히 규명할 필요가 있다. 셋째, 연구에서 사용된 설문지 방식은 자기 보고식 방법으로, 응답자의 주관적 판단에 의존하기 때문에 사회적 기대 편향이나 응답자의 신뢰성 문제를 배제하기 어렵다. 따라서 후속 연구에서는 심층 인터뷰나 실험 연구 등 다양한 방법론을 활용하여 데이터를 수집할 필요가 있다. 마지막으로, 본 연구는 지각된 경제적 혜택의 매개 효과를 검증하였으나, 다른 잠재적 매개 변수들(예: 심리적 만족감, 개인적 가치관, 경제적 압력 등)이 과시적 소비와 위조 명품 구매 의도 간의 관계에서 어떻게 작용하는지를 추가로 검토할 필요가 있다. 이러한 다양한 매개 변수를 고려함으로써 연구 결과의 포괄성을 높일 수 있을 것이다.

References

-

Aaker, J. L. (1999). The malleable self: The role of self-expression in persuasion. Journal of Marketing Research, 36(1), 45-57.

[https://doi.org/10.1177/002224379903600104]

-

Ang, S. H., Cheng, P. S., Lim, E. A., & Tambyah, S. K. (2001). Spot the difference: Consumer responses towards counterfeits. Journal of Consumer Marketing, 18(3), 219-235.

[https://doi.org/10.1108/07363760110392967]

-

Areiza-Padilla, J. A. & Manzi, M. A. P. (2021). Conspicuous consumption in emerging markets: The case of starbucks in colombia as a global and sustainable brand. Frontiers in Psychology, 12, 662950.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.662950]

-

Atwal, G. & Williams, A. (2009). Luxury brand marketing—The experience is everything! Journal of Brand Management, 16(5-6), 338-346.

[https://doi.org/10.1057/bm.2008.48]

- Bagwell, L. S. & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. American Economic Review, 86(3), 349–373.

- Banerjee, A. & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. New York, U.S.A.: PublicAffairs.

- Baucum, N. J. (2017). A critical analysis of how susceptibility to interpersonal influence, social comparison, and ethnic identification influence consumers' status consumption, desire for unique products, and preference for prominent brand markings (Doctoral dissertation). The University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, U.S.A.

-

Baumeister, R. F. (2002). Yielding to temptation: Self-control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. Journal of Consumer Research, 28(4), 670-676.

[https://doi.org/10.1086/338209]

-

Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139–168.

[https://doi.org/10.1086/209154]

-

Bharti, M., Suneja, V., & Bharti, M. (2022). Mindfulness as an antidote to conspicuous consumption: The mediating roles of self-esteem, self-concept clarity, and normative influence. Personality and Individual Differences, 184, 111215.

[https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111215]

-

Braun, O. L. & Wicklund, R. A. (1989). Psychological antecedents of conspicuous consumption. Journal of Economic Psychology, 10(2), 161–187.

[https://doi.org/10.1016/0167-4870(89)90018-4]

-

Chacko, P. S., Prashar, S., & Ramanathan, H. N. (2018). Assessing the relationship between materialism and conspicuous consumption: Validation in the Indian context. Asian Academy of Management Journal, 23(2), 143–159.

[https://doi.org/10.21315/aamj2018.23.2.7]

-

Chand, V. S. & Fei, C. (2021). Self-brand connection and intention to purchase a counterfeit luxury brand in emerging economies. Journal of Consumer Behavior, 20(2), 399–411.

[https://doi.org/10.1002/cb.1871]

- Charoennan, W. & Huang, K.-P. (2018). The Antecedents and consequences of conspicuous consumption of luxury fashion goods in a social media platform. International Journal of Organizational Innovation, 11(1), 1-21.

-

Chen, Y.-Q., Zhu, H., Le, M., & Wu, Y.-Z. (2014). The effect of face consciousness on consumption of counterfeit luxury goods. Social Behavior & Personality: An International Journal, 42(6), 1007-1014.

[https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.6.1007]

-

Chernev, A., Hamilton, R., & Gal, D. (2011). Competing for consumer identity: Limits to self-expression and the perils of lifestyle branding. Journal of Marketing, 75(3), 66-82.

[https://doi.org/10.1509/jmkg.75.3.66]

-

Chernov, S. & Gura, D. (2024). The luxury goods market: Understanding the psychology of Chinese consumers. European Research on Management and Business Economics, 30(3), 100254.

[https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2024.100254]

-

Choi, J. W. & Chang, M. S. (2010). A study on conspicuous consumption and the purchasing motives, selection criteria, satisfaction of collaborated fashion products. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 34(4), 628-641.

[https://doi.org/10.5850/jksct.2010.34.4.628]

-

Cordell, V. V., Wongtada, N., & Kieschnick, R. L. (1996). Counterfeit purchase intentions: Role of lawfulness attitudes and product traits as determinants. Journal of Business Research, 35(1), 41-53.

[https://doi.org/10.1016/0148-2963(95)00009-7]

-

Cortina, J. M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology, 78(1), 98-104.

[https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.1.98]

- Demir, S. (2017). Social comparison as a determinant of self-presentation (Doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

-

Dev, M., Podoshen, J. S., & Shahzad, M. (2018). An exploratory comparison of materialism and conspicuous consumption in Pakistan. Journal of International Consumer Marketing, 30(5), 317-325.

[https://doi.org/10.1080/08961530.2018.1467292]

-

Dhandra, T. K. (2020). Does self-esteem matter? A framework depicting role of self-esteem between dispositional mindfulness and impulsive buying. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102135.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102135]

-

Dolich, I. J. (1969). Congruence relationships between self images and product brands. Journal of Marketing Research, 6(1), 80-84.

[https://doi.org/10.1177/002224376900600109]

- Eastman, J. K. & Eastman, K. L. (2015). Conceptualizing a model of status consumption theory: An exploration of the antecedents and consequences of the motivation to consume for status. Marketing Management Journal, 25(1), 1-15.

-

Eastman, J. K., Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (1999). Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation. Journal of Marketing Theory and Practice, 7(3), 41-52.

[https://doi.org/10.1080/10696679.1999.11501839]

-

Epstein, S. (1973). The self-concept revisited, or a theory of a theory. American Psychologist, 28(5),404-416.

[https://doi.org/10.1037/h0034679]

-

Fionda, A. M. & Moore, C. M. (2009). The anatomy of the luxury fashion brand. Journal of Brand Management, 16(5-6), 347-363.

[https://doi.org/10.1057/bm.2008.45]

-

Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

[https://doi.org/10.1177/002224378101800104]

- Fortune Business Insights. (2024, December 9). Luxury goods market size, share & COVID-19 impact analysis, by product type (watches & jewelry, perfumes & cosmetics, clothing, bags/purses, and others), by end-user (women and men), by distribution channel (offline and online), and regional forecast, 2023-2030. Retrieved from https://www.fortunebusinessinsights.com/luxury-goods-market-103866

-

Fujita, K. (2011). On conceptualizing self-control as more than the effortful inhibition of impulses. Personality and Social Psychology Review, 15(4), 352-366.

[https://doi.org/10.1177/1088868311411165]

-

Gecas, V. (1982). The self-concept. Annual Review of Sociology, 8, 1-33.

[https://doi.org/10.1146/annurev.so.08.080182.000245]

-

Gentry, J. W., Putrevu, S., & Shultz, C. J. (2006). The effects of counterfeiting on consumer search. Journal of Consumer Behaviour, 5(3), 245-256.

[https://doi.org/10.1002/cb.176]

-

Gerber, J. P., Wheeler, L., & Suls, J. (2018). A social comparison theory meta-analysis 60+ years on. Psychological Bulletin, 144(2), 177-197.

[https://doi.org/10.1037/bul0000127]

-

Gibbons F. X. & Buunk B. P. (1999). Individual differences in social comparison: Development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 129–142.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.1.129]

-

Gistri, G., Romani, S., Pace, S., Gabrielli, V., & Grappi, S. (2009). Consumption practices of counterfeit luxury goods in the Italian context. Journal of Brand Management, 16(5-6), 364-374.

[https://doi.org/10.1057/bm.2008.44]

- Gomes, J. D. M. V. R. (2021). The impact of status and self-esteem on young adults’ purchases of luxury and premium products (Unpublished master's thesis). University of Porto, Porto, Portugal.

-

Guo, M. & Xiao, S. (2023). An empirical analysis of the factors driving customers’ purchase intention of green smart home products. Frontiers in Psychology, 14, 1272889.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1272889]

-

Halwani, L. (2021). The rise of inconspicuous consumption: Insight into the luxury context. Journal of Luxury Research, 2(1-2), 48-69.

[https://doi.org/10.1504/lrj.2021.10039162]

-

Han, Y. J., Nunes, J. C., & Drèze, X. (2010). Signaling status with luxury goods: The role of brand prominence. Journal of Marketing, 74(4), 15-30.

[https://doi.org/10.1509/jmkg.74.4.15]

-

Hankonen, N., Kinnunen, M., Absetz, P., & Jallinoja, P. (2014). Why do people high in self-control eat more healthily? Social cognitions as mediators. Annals of Behavioral Medicine, 47(2), 242-248.

[https://doi.org/10.1007/s12160-013-9535-1]

- Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective. New York, U.S.A.: Guilford Press.

-

Haws, K. L., Bearden, W. O., & Nenkov, G. Y. (2012). Consumer spending self-control effectiveness and outcome elaboration prompts. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(5), 695–710.

[https://doi.org/10.1007/s11747-011-0249-2]

-

Hieke, S. (2010). Effects of counterfeits on the image of luxury brands: An empirical study from the customer perspective. Journal of Brand Management, 18(2), 159-173.

[https://doi.org/10.1057/bm.2010.28]

-

Hofmann, W., Luhmann, M., Fischer, R. R., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2014). Yes, but are they happy? Effects of trait self-control on affective well-being and life satisfaction. Journal of Personality, 82(4), 265–277.

[https://doi.org/10.1111/jopy.12050]

-

Hong, J. W. & Zinkhan, G. M. (1995). Self-concept and advertising effectiveness: The influence of congruency, conspicuousness, and response mode. Psychology & Marketing, 12(1), 53-77.

[https://doi.org/10.1002/mar.4220120105]

-

Hu, L.-T. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.

[https://doi.org/10.1080/10705519909540118]

-

Husic, M. & Cicic, M. (2009). Luxury consumption factors. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 13(2), 231–245.

[https://doi.org/10.1108/13612020910957734]

- IMARC Group. (2023). Luxury fashion market. Retrieved from https://www.imarcgroup.com/luxury-fashion-market

-

Jang, J. I. & Choo, H. J. (2015). Consumption of counterfeit luxury fashion products based on the theory of planned behavior. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 39(3), 433-445.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2015.39.3.433]

-

Johnson, C. M., Tariq, A., & Baker, T. L. (2018). From Gucci to green bags: Conspicuous consumption as a signal for pro-social behavior. Journal of Marketing Theory and Practice, 26(4), 339-356.

[https://doi.org/10.1080/10696679.2018.1487769]

-

Kapferer, J.-N. & Valette-Florence, P. (2018). The impact of brand penetration and awareness on luxury brand desirability: A cross-country analysis of the relevance of the rarity principle. Journal of Business Research, 83, 38–50.

[https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.09.025]

-

Kastanakis, M. N. & Balabanis, G. (2012). Between the mass and the class: Antecedents of the "bandwagon" luxury consumption behavior. Journal of Business Research, 65(10), 1399-1407.

[https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.005]

-

Kim, H. S. & Sherman, D. K. (2007). "Express yourself": Culture and the effect of self-expression on choice. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 1–11.

[https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.1.1]

- Leary, M. R. & MacDonald, G. (2003). Individual differences in self-esteem: A review and theoretical integration. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (pp. 401–418). New York, U.S.A.: The Guilford Press.

-

Lee, W.-H. & Lin, Y.-H. (2019). Online communication of visual information: Stickers’ functions of self-expression and conspicuousness. Online Information Review, 44(1), 43-61.

[https://doi.org/10.1108/OIR-01-2019-0011]

-

Legere, A. & Kang, J. (2020). The role of self-concept in shaping sustainable consumption: A model of slow fashion. Journal of Cleaner Production, 258, 120699.

[https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120699]

-

Lewis, A. & Moital, M. (2016). Young professionals’ conspicuous consumption of clothing. Journal of Fashion Marketing and Management, 20(2), 138-156.

[https://doi.org/10.1108/jfmm-04-2015-0034]

-

Liu, R. L., Sprott, D. E., Spangenberg, E. R., Czellar, S., & Voss, K. E. (2018). Consumer preference for national vs. private brands: The influence of brand engagement and self-concept threat. Journal of Retailing and Consumer Services, 41, 90-100.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.010]

-

Luo, S., Gu, B., Wang, X., & Zhou, Z. (2018). Online compulsive buying behavior: The mediating role of self-control and negative emotions. Proceedings of the 2018 International Conference on Internet and e-Business, Singapore, 65–69.

[https://doi.org/10.1145/3230348.3230397]

- Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York, U.S.A.: Harper & Row Publishers.

-

Melo, H., Lins, S., & Poeschl, G. (2021). Systematic review of conspicuous consumption scales. Journal of Customer Behaviour, 20(1-2), 125–152.

[https://doi.org/10.1362/147539221x16206323664322]

-

Morse, S. & Gergen, K. J. (1970). Social comparison, self-consistency, and the concept of self. Journal of Personality and Social Psychology, 16(1), 148-156.

[https://doi.org/10.1037/h0029862]

-

Munteanu, C. & Pagalea, A. (2014). Brands as a mean of consumer self-expression and desired personal lifestyle. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 103-107.

[https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.427]

- Myers, D. G. (2009). Social psychology (10th ed.). New York, U.S.A.: McGraw-Hill Higher Education.

-

Ndofirepi, T. M., Chuchu, T., Maziriri, E., & Nyagadza, B. (2022). Examining the influence of price-quality inference and consumer attitudes on the inclination to buy non-deceptive counterfeit goods: evidence from South Africa. European Journal of Management Studies, 27(3), 317-339.

[https://doi.org/10.1108/EJMS-04-2022-0026]

-

Nguyen, T., Ngamsiriudom, W., Pelton, L., & Dubinsky, A. (2015). Interrelationships among facets of self, motivation, and conspicuous and sustainable consumption behavior. International Journal of Business Science and Applied Management, 10(2), 16-31.

[https://doi.org/10.69864/ijbsam.10-2.111]

-

O’Cass, A. & McEwen, H. (2004). Exploring consumer status and conspicuous consumption. Journal of Consumer Behaviour, 4(1), 25-39.

[https://doi.org/10.1002/cb.155]

-

Perera, A. D. C., Samarakoon, S. M. A. K., & Wanninayake, W. M. C. B. (2021). Theoretical linkage between theories of social comparison, brand congruence, self-concept and social identity. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 15(3), 19-28.

[https://doi.org/10.9734/ajarr/2021/v15i330377]

-

Perez, M. E., Castaño, R., & Quintanilla, C. (2010). Constructing identity through the consumption of counterfeit luxury goods. Qualitative Market Research: An International Journal, 13(3), 219-235.

[https://doi.org/10.1108/13522751011053608]

-

Phau, I. & Ng, J. (2010). Predictors of usage intentions of pirated software. Journal of Business Ethics, 94(1), 23-37.

[https://doi.org/10.1007/s10551-009-0247-1]

-

Podoshen, J. S. & Andrzejewski, S. A. (2012). An examination of the relationships between materialism, conspicuous consumption, impulse buying, and brand loyalty. Journal of Marketing Theory and Practice, 20(3), 319-334.

[https://doi.org/10.2753/mtp1069-6679200306]

- Redfearn, N. (2022). Cross-border trade in counterfeit goods. Rouse. Retrieved from https://rouse.com/insights/news/2021/cross-border-trade-in-counterfeit-goods

-

Ryu, J.-S. (2015). The emergence of new conspicuous consumption. Journal of Distribution Science, 13(6), 5-10.

[https://doi.org/10.15722/jds.13.6.201506.5]

-

Schouten, J. W. (1991). Selves in transition: Symbolic consumption in personal rites of passage and identity reconstruction. Journal of Consumer Research, 17(4), 412–425.

[https://doi.org/10.1086/208567]

-

Segal, B. & Podoshen, J. S. (2013). An examination of materialism, conspicuous consumption, and gender differences. International Journal of Consumer Studies, 37(2), 189-198.

[https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01099.x]

-

Shukla, P. (2008). Conspicuous consumption among middle age consumers: Psychological and brand antecedents. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 25-36.

[https://doi.org/10.1108/10610420810856495]

-

Shukla, P. (2011). Impact of interpersonal influences, brand origin and brand image on luxury purchase intentions: measuring interfunctional interactions and a cross-national comparison. Journal of World Business, 46(2), 242-252.

[https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.11.002]

-

Siepmann, C., Holthoff, L. C., & Kowalczuk, P. (2021). Conspicuous consumption of luxury experiences: An experimental investigation of status perceptions on social media. Journal of Product & Brand Management, 31(3), 454-468.

[https://doi.org/10.1108/jpbm-08-2020-3047]

-

Sirgy, M. J. (1982). Self-concept in consumer behavior: A critical review. Journal of Consumer Research, 9 (3), 287–300.

[https://doi.org/10.1086/208924]

-

Sirgy, M. J., Grewal, D., Mangleburg, T. F., Park, J.-O., Chon, K.-S., Claiborne, C. B., ⋯ Berkman, H. (1997). Assessing the predictive validity of two methods of measuring self-image congruence. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(3), 229-241.

[https://doi.org/10.1177/0092070397253004]

- Song, K.-J. & Kim, J.-S. (2005). The effects of body-image measured by multi measurements on body modification, self concept, and clothing behavior. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 29(4), 391-402.

- Song, S. H., Jang, Y. K., & Kim, J. H. (2009). The relationship between self-control behavior, social comparison attitude, self-efficacy and health promotion activities of college students. Journal of Korean Public Health Nursing, 23(1), 27-39.

-

Song, Z. (2021). Self-evaluations and social comparison. Proceedings of the 2021 3rdInternational Conference on Economic Management and Cultural Industry, China, 2907-2912.

[https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.471]

-

Stuppy, A., Mead, N. L., & van Osselaer, S. M. J. (2019). I am, therefore I buy: Low self-esteem and the pursuit of self-verifying consumption. Journal of Consumer Research, 46(5), 956-973.

[https://doi.org/10.1093/jcr/ucz029]

-

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.

[https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x]

- The Fashion Law. (2023). State of the fake: A snapshot of the trillion-dollar counterfeit market. Retrieved from https://www.thefashionlaw.com/state-of-the-fake-a-snapshot-of-the-trillion-dollar-counterfeit-market/

-

Ting, M.-S., Goh, Y.-N., & Isa, S. M. (2016). Determining consumer purchase intentions toward counterfeit luxury goods in Malaysia. Asia Pacific Management Review, 21(4), 219-230.

[https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2016.07.003]

-

Toth, M. (2014). The role of self-concept in consumer behavior (Master's thesis, University of Nevada, U.S.A.).

[https://doi.org/10.34917/6407916]

-

Tsai, S.-p. (2005). Impact of personal orientation on luxury-brand purchase value. International Journal of Market Research, 47(4), 429-454.

[https://doi.org/10.1177/147078530504700403]

-

Vosgerau, J., Scopelliti, I., & Huh, Y.E. (2020). Exerting self-control ≠ sacrificing pleasure. Journal of Consumer Psychology, 30(1), 181-200.

[https://doi.org/10.1002/jcpy.1142]

-

Wang, X., Zhu, H., Zhao, Q., Song, C., & Wang, X. (2023). The link between self-uncertainty and conspicuous consumption: Tolerance of uncertainty as a moderator. Frontiers in Psychology, 13, 1066938.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1066938]

-

Wang, Y. & Griskevicius, V. (2014). Conspicuous consumption, relationships, and rivals: Women's luxury products as signals to other women. Journal of Consumer Research, 40(5), 834-854.

[https://doi.org/10.1086/673256]

-

Wang, Y., Sun, S., & Song, Y. (2010). Motivation for luxury consumption: Evidence from a metropolitan city in China. Research in Consumer Behavior, 12, 161-181.

[https://doi.org/10.1108/s0885-2111(2010)0000012009]

-

Wang, Z., Yuan, R., Liu, M. J., & Luo, J. (2021). Luxury symbolism, self-congruity, self-affirmation and luxury consumption behavior: A comparison study of China and the US. International Marketing Review. 39(2), 166-206.

[https://doi.org/10.1108/imr-02-2021-0090]

-

Welzel, C. (2010). How selfish are self-expression values? A civicness test. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(2), 152-174.

[https://doi.org/10.1177/0022022109354378]

-

Werner, K. M., & Ford, B. Q. (2023). Self-control: An integrative framework. Social and Personality Psychology Compass, 17(5), e12738.

[https://doi.org/10.1111/spc3.12738]

-

Wheeler, L. & Suls, J. (2020). A history of social comparison theory. In J. Suls, R. L. Collins, & L. Wheeler (Eds.), Social comparison, judgment, and behavior (pp. 5–31). Oxford, U.K.: Oxford University Press.

[https://doi.org/10.1093/oso/9780190629113.003.0001]

-

Wiedmann, K.-P., Hennigs, N., & Siebels, A. (2009). Value-based segmentation of luxury consumption behavior. Psychology & Marketing, 26(7), 625-651.

[https://doi.org/10.1002/mar.20292]

-

Wilcox, K., Kim, H. M., & Sen, S. (2009). Why do consumers buy counterfeit luxury brands? Journal of Marketing Research, 46(2), 247-259.

[https://doi.org/10.1509/jmkr.46.2.247]

-

Xi, X., Yang, J., Jiao, K., Wang, S., & Lu, T. (2022). "We buy what we wanna be": Understanding the effect of brand identity driven by consumer perceived value in the luxury sector. Frontiers in Psychology, 13, 1002275.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1002275]

-

Yuan, B. & Peluso, A. M. (2021). The influence of word-of-mouth referral on consumers’ purchase intention: Experimental evidence from WeChat. Sustainability, 13(2), 645.

[https://doi.org/10.3390/su13020645]

- Zafirovski, M. (2003). Human rational behavior and economic rationality. Electronic Journal of Sociology, 7(2), 1-34.

-

Zakaria, N., Wan-Ismail, W.-N. A., & Abdul-Talib, A.-N. (2021). Seriously, conspicuous consumption? the impact of culture, materialism and religiosity on malaysian generation Y consumers' purchasing of foreign brands. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 33(2), 526-560.

[https://doi.org/10.1108/apjml-11-2019-0651]

-

Zhan, L. & He, Y. (2012). Understanding luxury consumption in China: Consumer perceptions of best-known brands. Journal of Business Research, 65(10), 1452–1460.

[https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.011]

- Zhang, P. (2019). Luxury counterfeit conspicuousness, social functional attitude and luxury counterfeit consumption. Advances in Educational Technology and Psychology, 3(1), 26-35.