한국광복군 제3지대 군복 연구

Abstract

The third branch of the Korean Independence Army (KIA) played a significant role in the independence movement. However, despite their significance in illuminating the history of Korean military uniforms, the military uniforms of the third branch have received little attention. This study explores the origins, types, designs, materials, and colors of the third branch’s uniforms through photographs, decrees, and memoirs. The first uniform was the slate-gray Chinese National Government Army uniform, though its color varied due to poor dyeing. Due to the hot climate of their stationing in Buyang, they were also seen wearing shorts and a white short-sleeved shirt. The second uniform was the U.S. military uniform, featuring a khaki cotton shirt, likely obtained during joint operations with the U.S. military. The third category, which included Japanese national uniforms, has not been referenced in prior research. Japanese national uniforms, specifically the Gap-ho and Ul-ho types, were observed. This suggests that either Koreans serving in the Japanese army deserted their posts and joined the third branch, or they used these uniforms as a disguise after infiltrating Korea. The fourth uniform, issued by the KIA, was worn by high-ranking officers. The geographical distance between the third branch’s headquarters and the General Headquarters may have resulted in logistical challenges. The findings of this research will serve as the basis for the uniforms of the independence activists. Additionally, they will assist in the authentication of KIA uniform artifacts and photographs that may be unearthed in the future, as well as the replication of KIA uniforms in the media.

Keywords:

Korean independence army, Korean provisional government, military uniform, national uniform, U.S. military uniform키워드:

한국광복군, 대한민국 임시정부, 군복, 국민복, 미군 군복Ⅰ. 서론

한국광복군(韓國光復軍, 이하 ‘광복군’)은 대한민국 임시정부(大韓民國臨時政府, 이하 ‘임시정부’)의 군대로 1940년 9월 중국 중경(重慶)에서 창설되어 항일 무장 독립투쟁을 전개하다가, 복원선언(復員宣言)으로 1946년 5월에 해산하였다. 광복군의 여러 지대 중 제3지대(第三支隊)는 아주 적은 인원으로 시작했으나, 초모(招募) 공작으로 수많은 병력을 확보했으며, 미국 전략첩보기구 OSS(Office of Strategic Services)와 훈련을 실시하는 등 독립 투쟁을 적극 전개하였다(Han, 1993).

제3지대와 광복군이 독립운동사에 갖는 역사적 의의에 따라, 그들의 역할과 조직, 활동에 대한 사학계의 연구는 활발하게 지속되어 왔다. 그러나 그들의 의생활에 관한 선행 연구는 광복군 군복 전반과 제1지대 군복에 관한 연구들만 있을 뿐(Army Uniform History Editorial Board, 1980; Institute for Military History, 1997, Kim, 2019; Kim & Hong, 2018; Kim & Hong, 2019; Kim, 2023; Kim & Kim, 2023), 제3지대의 군복을 별도로 고찰한 연구는 전무하다. 이에 본 논문은 제3지대가 착용한 다양한 국적(國籍)의 군복, 즉 중국 국민정부군과 미군의 군복, 광복군이 독자적으로 제정한 군복, 그리고 일본 국민복(國民服)을 살펴본다. 특히 일본 국민복과 여성 대원이 착용한 광복군 독자 제정 군복은 선행연구에서 언급되지 않은 것으로, 이를 통해 지대별 광복군의 의생활을 상세히 밝히는 계기가 될 것이다. 이로써 명확하지 않은 독립운동 시기 우리나라 군복사(軍服史)를 밝힌다는 데에 연구의 의의를 둔다.

본 연구는 제3지대가 착용한 다양한 국적을 가진 군복의 형태, 소재, 착장 등을 고찰한 것이다. 이를 분석하기 위해, 중국 국민정부의 <육군복제조례(陸軍服制條例)>, 광복군이 제정한 <육군제복도안> 및 <육군휘장도안>, 일본의 <국민복령(國民服令)> 등 관련 법령과 임시정부 자료, 광복군 회고록 등의 문헌 자료를 검토하였다.

또한 제3지대의 단체 사진과 대원들의 개인 사진 등 다양한 사진 자료를 분석하였다. 다만, 광복군 창설 초기 제3지대는 편제상으로만 존재했던 조직이었고, 징모 제6분처로 활동했는데, 이 시기의 사진 자료는 전해지지 않는다. 징모 제6분처의 성공적인 초모 공작 덕분에 임시정부 통수부(統帥府)는 1945년 3월 17일 제3지대의 실제 편성을 인준하였고, 같은 달 말에 지대 편성 명령이 전달되었으며, 지대장의 귀임에 맞춰 6월에 성립경축전례(成立慶祝典禮)가 거행되었다(Independence movement history compilation committee [IMHCC], 1975). 제3지대 사진 자료는 주로 이 성립경축전례 전후에 촬영된 것들이며, 이를 바탕으로 제3지대 군복을 고찰하였다. 다만, 광복 이후 제3지대가 중국 각지로 급파한 군사특파단(軍事特派團)의 군복은 제3지대 군복과 여러 면에서 차이가 있으므로, 별도의 연구가 필요하다고 판단하여 본 연구의 범위에서 제외하였다.

광복군 관련 유물 자료가 희박하고, 제3지대 사진 자료 및 의생활 관련 문헌 자료도 부족하며, 그마저도 단편적으로 흩어져 있어 연구에 많은 어려움이 있다. 이러한 이유로 광복군 군복에 관한 연구가 미진한 것으로 생각된다. 이에 본 연구는 광복군의 지대별 군복을 규명하고자 하며, 중국에서 활동한 독립 운동가들의 군복을 복원하는 데 기초 자료를 제공할 것이다. 또한, 이 연구가 추후 발굴될 광복군 군복 유물과 광복군 사진의 진위 감정, 미디어에서의 광복군 군복 재현에도 기여할 것으로 기대한다.

Ⅱ. 한국광복군 제3지대의 성립과 활동

병력 확보가 어려워 1940년 9월 17일에 총사령부만으로 창설된 광복군은 3개월여 만에 제1ㆍ2ㆍ3ㆍ5지대를 편제(編制)함으로써 부대의 면모를 갖추게 된다(Han, 1993). 그러나 당시 제3지대는 편제상으로만 존재하는 조직이었고, ‘징모 6분처’라는 이름으로 1942년 4월에 안휘성(安徽省) 부양(阜陽)으로 떠났을 때의 대원은 8명에 불과했다(Kim, 2007). 하지만, 이후 초모(招募) 공작을 통해 대원을 자체적으로 확충해나갔고, 지대의 규모가 급격히 증가하자, 총사령부에서 지대 편성을 위해 간부를 파견하였다. 이에 따라 명목상으로 있던 제3지대가 공식적으로 출범하게 되었으며, 1945년 6월 30일 부양 시내의 극장에서 제3지대 성립경축례(成立慶祝典禮)를 거행하게 된다(Kim, 2007).

이와 같은 배경 속에서 제3지대는 선전, 교육 및 훈련 등 다양한 활동을 전개했다. 특히, 이들이 초모한 인원은 광복군 전체 초모 인원의 절반에 달할 만큼 초모 공작에서 두각을 나타냈다. 제3지대는 안휘성 부양을 거점으로 서주(徐州), 귀덕(歸德), 제남(濟南) 등지에서 초모 공작을 전개하였다. 비록 초기에는 큰 성과를 거두지 못하였으나, 1944년에 들어서, 그간 꾸준히 전개한 공작의 결과로 일본군 점령지에 있는 교포 청년들이 포섭되기 시작했다. 또 이 무렵 ‘반도인 한도육군특별지원병’으로 국내에서 징집돼 중국 전선(戰線)에 배치된 한인 학도병들이 대거 일본군을 탈출하는데, 이 학도병들과 교포 청년들이 지하공작의 연락 대원 또는 국민정부군 유격대를 통해 부양으로 집결하게 된다. 이들은 제3지대를 통해 중앙육군군관학교 제10분교에 설치된 한국광복군훈련반에 입교하였고, 교육과 훈련을 거쳐 광복군에 편입, 광복군 규모 확충에 크게 기여하였다(Kim, 2007).

제3지대는 대일항전에서 승리를 목표로 한반도 진입을 위해 OSS와 공동 작전을 추진했다. 1945년 1월 미군에 광복군의 무전 훈련을 제안했고(Kim, 2007), 4월 임시정부의 최종 승인을 받았다. 이후 제3지대로 승격되면서 7월부터 윔스(Clarence B. Weems) 대위의 지휘 아래 입황(立煌) 오가점(吳家店) 인근 미군 부대에서 훈련을 진행했다(Han, 1993).

제3지대는 제1지대와 제2지대가 각각 조선의용대(朝鮮義勇隊)와 한국청년전지공작대(韓國靑年戰地工作隊)를 바탕으로 성립된 것과 달리, 성공적인 초모 성과를 통해 독립적인 지대로 자리 잡았다. 이를 바탕으로 연합군과의 작전에 참여할 수 있는 기반을 마련했으며, 광복군의 국제적 입지를 더욱 확고히 다졌다.

Ⅲ. 제3지대 군복의 종류와 형태

제3지대는 여러 국적을 기원으로 한 군복들을 착용하였다. 현재까지 공개된 제3지대 사진 자료를 종합하면, 중국 국민정부군 군복, 미군 군복, 일본 국민복, 광복군이 제정한 군복을 착용하였음을 알 수 있다. 이 장에서는 제3지대가 착용한 군복을 국적별로 나누어 형태, 소재와 색상, 착용 시기와 착장 등을 고찰하였다.

1. 중국 국민정부군 군복

광복군은 주로 중국 관내(管內)에서 활동하며, 중국 국민정부로부터 군사 물자를 지원받는 등 밀접한 관계를 유지했다. 이에 따라 광복군 및 제3지대는 국민정부군의 군복을 가장 널리 착용할 수밖에 없었는데, 이 군복은 국민정부가 1935년에 입법(立法)하고, 1936년에 공포(公布)한 <육군복제조례(陸軍服制條例)>의 상복(常服) 규정(Government of the Republic of China[GRC], 1936)에 따른 것이다. 이 군복의 형태는 선행연구(Kim, 2019)에서 자세히 기술하고 있어, 본 연구에서는 형태에 대해서는 상세히 다루지 않고, 제3지대에서만 발견되는 사항을 중점으로 고찰하고자 한다.

이 국민정부군 군복에 대한 광복군들의 회고가 다수 전해지는데, 제3지대 대원 김문택(金文澤, 1919-1988)은 그의 회고록(Kim, 2005)에서 제3지대가 중국 군복을 착용하였음을 반복적으로 언급했다. 그중 하나는 “본부를 떠나 입황을 향할 때만도 수십 명의 인원에 비좁은 병사, 먹는 것이라곤 누런 깡낭떡 두세 개와 씨환, 게다가 거의 헤어진 중국 군복에 도수(徒手) 훈련이 고작이었는데⋯”라는 회고로(Kim, 2005, p. 308), 광복 전 제3지대의 어려운 생활을 되짚으며 중국 군복 착용 사실을 이야기한 것이다.

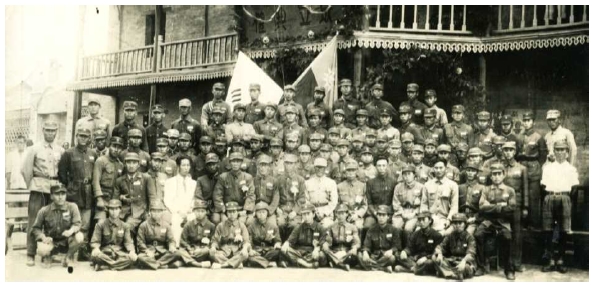

이 군복을 착용한 모습은 <Fig. 1>의 제3지대 성립경축전례 사진에서 확인할 수 있다. 사진 속 대원들은 대부분 <육군복제조례>에 따른 국민정부군 군복 또는 이를 기본으로 하되 일부 변형된 군복을 착용하고 있다. <Fig. 1>을 확대한 <Fig. 2>에서는 <육군복제조례>에 따른 차양이 달린 원통형 군모(軍帽)와 제복을 착용한 제3지대 대원들의 모습을 확인할 수 있다. 그들이 착용한 제복 상의는 중산복(中山服) 양식으로, 전면에 커다란 주머니 네 개가 있고, 하의는 긴 바지의 형태이다.

Historical Photo of the 3rd Branch of the Korean Independence Army creation, 1945.(The Independence Hall of Korea [TIHK], 2020, p. 105)

성립경축전례를 치른 이후의 제3지대 사진에서는, <Fig. 3>에서 보듯이 <Fig. 2>의 상의와 함께 반바지를 착용한 모습도 찾아볼 수 있다. 이런 반바지는 <Fig. 4>에서도 찾아볼 수 있는데, 무릎 언저리 길이로 바지통이 넓고 벨트 고리가 달려 있는 형태이다. 또 제3지대 대원들은 반바지 또는 긴 바지에 <Fig. 4>와 같이 흰색 셔츠도 착용했는데, 반소매인 흰색 셔츠는 제3지대 단체 사진과 훈련 사진 등에 자주 등장한다. 이러한 차림은 <육군복제조례>와 광복군의 <육군제복도안>(IMHCC, 1972)에는 규정되지 않은 것으로, 제3지대가 자체 제작하거나 구입하여 훈련복과 일상복을 겸해 착용했을 가능성이 높다. 또 이 차림은 여러 광복군 지대 중에서 유독 제3지대에서 많이 보이는데, 이는 제3지대가 활동한 부양(阜陽)의 더운 기후와 관련지을 수 있다.

<Fig. 1>에 보이는 군복을 포함해, 이 시기 광복군이 착용한 국민정부군 군복은 <육군복제조례>에 근거한다면 초황색(草黃色)이어야 한다. 그러나 이에 대한 광복군의 회고에 따르면, 실제로는 푸른빛이 도는 심회색(深灰色)이었음을 알 수 있다(Kim, 2019). 그런데 <Fig. 1>에는 여러 명도의 군복이 나타나, 같은 지대 소속이라 말하기 어려울 정도로 다양한 채도와 명도의 심회색 군복이 착용된 것을 알 수 있다. 이는 당시의 조악한 염색 기술과 전시(戰時)라는 특수한 환경에 기인한 것이다. 제3지대는 오랜 기간의 초모 활동으로 구성된 지대로, 여러 차례에 걸쳐 또는 지대원이 확충될 때마다 군복을 보급 받았을 것이다. 따라서 군복이 염색된 시기 또는 보급 시기에 따라 군복 색에 차이가 있었고, 시간이 흐르면서 군복이 탈색되기도 하여 <Fig. 1>에 다양한 색조의 군복이 나타난 것으로 보인다.

2. 미군 군복

앞서 언급했듯이 제3지대는 미군과 OSS 작전을 준비하였다. 이 공동 작전에 필요한 무기, 기자재 및 군수 물자는 미군이 제공하기로 합의하였으며(Kim, 1998), 훈련에 사용된 미군 군복도 제3지대에 지급되었다. 김문택의 회고록(Kim, 2005)에서는 제3지대 대원들이 이를 착용한 사실을 확인할 수 있으며, Kim(2005)은 이를 다음과 같이 언급하였다.

이렇듯 어수선한 8월 22일 오후 정문에는 미군복 차림의 군인 5~6명이 본부 건물을 향하여 걸어 들어온다. 얼마 전에는 중국군, 오늘은 미군 때문에 신입동지들이 놀람은 당연하였으리라. 특히 처음 보는 미군은 입황에서 O.S.S. 특수훈련을 끝내고 신바람나게 국내 상륙작전을 감행하려는 찰나 뜻하지 않게 해방을 맞이하여 지금 맥없이 지대 본부에 귀대한 동지들이었으니, 얼마 전 입황에서 본부와 연락차 류쟈이에 왔던 김군남 연락장교를 비롯하여 이영순(李英淳), 차성훈(車聖熏), 변수정(邊守靜), 정길주(鄭吉胄) 등 5~6명의 선발대 동지들이었다(p. 307).

즉 제3지대 대원들은 훈련 중 미군 군복을 착용했을 뿐만 아니라, 해방 후에도 이를 착용한 채 부대로 귀환하였다. 또한 제3지대 대원들이 귀환할 때 미군은 다량의 군수 물자를 제공했는데, 여기에는 군복도 포함되어 있었다. 이 내용은 연락 장교로 곤명(昆明) OSS에서 근무한 김우전(金祐銓, 1922-2019)의 회고(Kim, 1998)에서 확인할 수 있는데, Kim(1998)은 다음과 같이 언급하였다.

그간의 협력에 대한 사례로 각종 군수물자들을 많이 주어서 8월 말에 충칭으로 가게 되었다. 내가 받은 물자는 45구경 권총 12정과 탄약 한 통, 의료약품, 군복, 운동기구 등 야전용 큰 가방 6개에 가득 차는 화물이어서 임시정부청사까지 운반하는 데 무척 힘들었던 기억이 난다(Kim, 1998, p. 80).

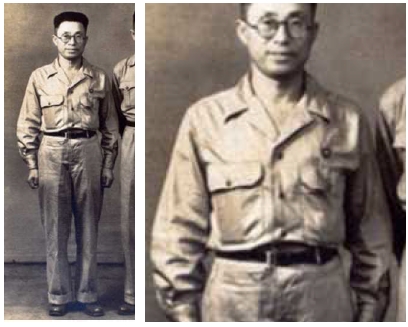

이렇게 미군 군복이 유입됨으로써 OSS 작전에 참여하지 않은 광복군들도 미군 군복을 접할 수 있었다. 이런 미군 군복의 착용은 미군과의 협력 관계를 시각적으로 보여주는데, <Fig. 5>에서 제3지대장 김학규(金學奎, 1900-1967)가 미군의 카키색 면 셔츠와 바지를 착용한 모습을 확인할 수 있다.

이 군복은 여름과 더운 기후에서 착용하기 위해 미군이 개발을 추진하여 1941년에 탄생했으며, 남태평양 지역에 파병된 미군들은 이를 일 년 내내 착용했다(Henry, 2000). 군복의 색상인 카키(khaki)는 '흙먼지'를 의미하는 페르시아어 'khak'에서 유래한 단어로, 우리나라에서는 종종 '국방색'으로 인식되지만, 실제로는 베이지(beige)에 가까운 밝은 황갈색(Kim, 2019)이며, 옅은 모래 색으로 볼 수 있다.

<Fig. 5>에서 김학규가 착용한 미군의 카키색 면 셔츠는 긴 팔로, 제일 위의 단추를 여미거나 풀어 두 가지 방식으로 착용할 수 있는 컨버터블 칼라(convertible collar)가 달려 있다. 미군은 셔츠 단추를 채우고 넥타이를 착용하기도 했으나, 김학규는 단추를 풀고 칼라를 젖혀서 입은 모습이다. 셔츠의 가슴 양쪽에는 각각 큰 겉붙임뚜껑주머니(겉으로 주머니가 보이고 덮개가 있음)가 하나씩 달려 있으며, 주머니 덮개는 직사각형 모양으로 양쪽 아래 모서리가 잘린 형태이다. 미군이 이 셔츠와 함께 착용한 바지는 일자바지로, 바지 옆선에는 사선 주머니와 엉덩이 주머니가 달려 있는데(Henry, 2000), 김학규 역시 이를 착용한 것으로 보인다.

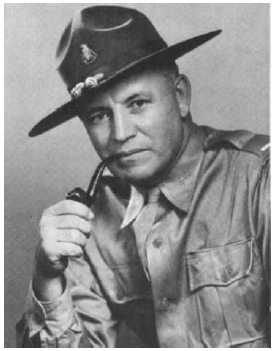

한편, OSS 윔스 대위와 제3지대 대원들의 모습을 담은 <Fig. 6>에서는 대원 중 일부가 앞서 살펴본 김학규의 카키색 면 셔츠와 부분적으로 차이를 보이는 것을 착용하였음을 확인할 수 있다. <Fig. 6>에서 앞줄 왼쪽 끝에 위치한 최규련(崔奎連, 1915-1999)의 모습을 확대한 사진에서 셔츠의 모습을 상세히 볼 수 있는데, 이는 <Fig. 7>에서 미군이 착용한 것과 동일한 형태이다.

Captain Weems and Members of the 3rd Branch(left), Close-Pp of the Left Photo(right)(The 3rd branch of Korean Independence Army Photo Album Publishing Committee [T3KIAPAPC], 1982, p. 41)

이 셔츠 역시 카키색 면 셔츠이지만, <Fig. 7>에서 보듯이 어깨에 견장대가 있고, 가슴 양쪽에 달린 주머니에는 플리츠(pleats) 주름이 잡혀 있으며, 덮개의 모양이 '山'자를 뒤집은 형태이다. 이는 선행연구에서 ‘Philippine-pattern’으로 소개된 것(Stanton, 1994)으로, 제2차 세계대전 시기 필리핀에서 활동하던 미군들이 착용한 것이다. 이 카키색 면 셔츠와 바지는 더운 기후에서 전투복으로 사용되었으나, 내구성이 부족하고 카키색이 정글에서의 전투에 적합한 위장색이 아니어서, 이후 녹색 헤링본 트윌 군복(Herringbone Twill, HBT)으로 대체되었다(Henry, 2000).

3. 일본 국민복

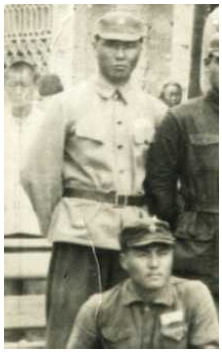

<Fig. 1>의 1945년 6월 30일 성립경축전례 사진에는 의외의 복장인 <Fig. 8>과 <Fig. 9>가 등장한다. 이는 일본이 규정한 국민복(國民服, こくみんふく)인데, 대일항전(對日抗戰)을 치르던 제3지대가 이를 착용했기에 더욱 관심이 집중된다. 김문택도 그의 회고록(Kim, 2005)에서 제3지대가 일본 복식을 착용하였음을 이야기했는데, Kim(2005)은 “중국군복, 왜색냄새 나는 옷 등을 몸에 걸치니 이 어찌 가관이 아니랴.”라고 언급하였다(p. 308).

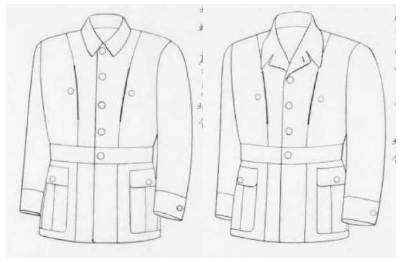

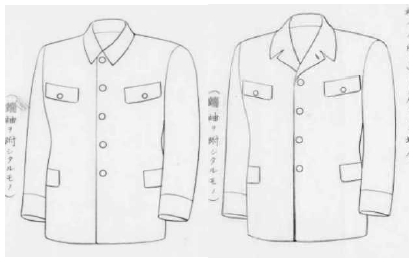

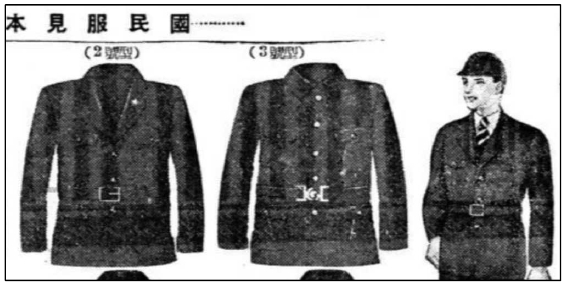

일제강점기인 1930년대 조선에서는 전시체제에 따라 일본의 전쟁 수행을 지원하기 위한 국민정신총동원운동(國民精神總動員運動)이 진행되었고, 물자 절약과 전시 동원에 유리하도록 조선의 복장을 통일시키려 했는데, 그 대표적인 사례가 국민복의 제정이다. 국민복은 일본에서 제정 논의가 먼저 시작되었으며, 만주협화복(滿洲協和服)을 참고하여 1937년에 제안되었다. 이후 1940년 1월, 네 가지 종류의 국민복이 제정되었고, 이를 갑호(甲號) 및 을호(乙號)로 통합하여 11월 1일, 칙령 제725호로 <국민복령(國民服令)>을 공포하였다(Kong, 2006). 국민복은 상의(上衣), 중의(中衣), 바지[袴], 모자[帽], 외투(外套), 장갑[手套], 화(靴), 그리고 의례장(儀禮章)으로 구성되었으며, <Fig. 8>과 <Fig. 9>에서는 제복 상의만 명확히 확인되므로, <국민복령>에 제시된 <Fig. 10>, <Fig. 11>의 도식과 함께 국민복 갑호, 을호의 상의를 고찰하면 다음과 같다.

갑호, 을호 상의는 모두 다갈색(茶褐色) 융(絨)이나 포(布)로 제작되었으며, 제일 위에 달린 단추를 풀고 깃을 벌려 연출할 수 있게 하였다. <Fig. 8>의 제3지대 대원은 국민복 갑호 상의를 착용하고 있으며, <Fig. 10>의 도식으로 그 모습을 유추할 수 있다. 이 상의의 가슴에는 속주머니가 달려 있고, 프린세스 라인(princess line)을 따라 입구를 만들고 단추로 여몄다. 허리 아래로 겉붙임뚜껑주머니가 달려 있으며, 허리띠를 착용한 것처럼 패턴을 만들어 장식적인 느낌이 강하다. 이 갑호는 1943년 6월 <전시의 생활 간소화 요령>을 통해 국민복 을호만 착용하게 됨으로써 사실 상 폐지되었다(Kong, 2006).

한편, 을호는 갑호와 달리 절제된 느낌이다. 을호 상의는 전면에 네 개의 주머니가 있는데, 모두 속붙임뚜껑주머니(겉에서 주머니가 보이지 않고 덮개가 있음)이다. 국민정부군의 주머니 덮개가 ‘山’자를 뒤집은 형태인 것과 달리, 국민복의 것은 사각형이며, 사선(斜線)으로 달린 것이 특징이다. <Fig. 9>의 제3지대 대원이 착용한 상의 역시 이런 특징을 띄고 있어, 그가 국민복 을호 상의를 착용했음을 알 수 있다.

그러나 <Fig. 9>의 제3지대 대원은 을호 상의에 허리띠를 착용했는데, 이는 조선에서 착용된 국민복에서 볼 수 있는 모습이다. 조선에서는 일본에서 국민복이 채택되기 전인 1938년에 이미 관리(官吏)들의 제복을 만드는 과정에서 국민복이 제작되었다(Kong, 2006). 이러한 국민복은 양복점에서도 판매되었으며, 양복점 삼중정(三中井)은 1938년 9월 10일자 「조선일보」에 실린 광고를 통해 총독부에서 제정한 국민복을 판매한다고 알렸다(Chosunilbo [조선일보]. 1938). 또한, 이 국민복의 형태를 확인할 수 있는 광고도 있다. 1939년 3월 29일자 「조선일보」에 실린 일본 양복상회 미리온(ミリオン) 영업부 광고인 <Fig. 12>에는 국민복 견본(見本)으로 세 가지 유형이 제시되었는데, 화질이 좋지 않지만 2유형과 3유형은 버클이 달린 허리띠를 착용하는 모델임을 알 수 있다.

또한, <국민복령>이 공포되기 전인 1940년 10월 26일 「매일신보」에 실린 국민복에 관한 기사에서는, 을호가 현재 조선에서 착용되는 국민복과 동일하며, 다만 허리띠만 착용하지 않았다고 언급하고 있다. 이에 따라, 을호를 착용한 자는 <국민복령>에 따른 제복을 착용한 것으로 볼 수 있다고 하였다(Maeil Sinbo [매일신보], 1940). 따라서 조선의 국민복은 <Fig. 11>의 을호와 형태가 유사하지만, 허리띠를 착용한 것이 특징이라 할 수 있으며, <Fig. 9>의 착장이 조선에서 착용된 국민복과 관련되었을 수 있다.

여기서 제3지대가 왜 국민복을 착용하고 있는가에 대한 의문이 생긴다. 두 가지 가능성을 제시할 수 있는데, 첫째는 사진 속 인물들이 국민복을 착용한 채로 제3지대로 초모되었을 가능성이다. Ⅱ장에서 살펴본 바와 같이, 일제가 중일전쟁(中日戰爭)에 동원한 학도병 등 일본군을 탈출한 한적사병(韓籍士兵)이 1944년에 대거 제3지대에 합류하였다. 한편, 조선총독부는 1940년 11월 1일 칙령 제725호로 조선에 <국민복령>을 공포했고(Chosun Governor-General’s Office, 1940), 국민복이 널리 착용되게 된다. <국민복령>에 따른 것 또는 그 이전에 조선에서 착용하던 국민복을 입은 채로 일본군에 징집됐거나, 일본군에 입대할 때 국민복을 보급 받은 한적사병들이 제3지대로 초모되어, <Fig. 8>과 <Fig. 9>에 등장했을 것이라 생각된다.

둘째, 제3지대가 국내 침투를 염두해 구비한 국민복을 착용했을 가능성이다. 이와 관련해 광복군 제2지대 대원 장준하(張俊河, 1918-1975)의 회고(Chang, 2015)가 있는데, Chang(2015)은 다음과 같이 언급하였다.

필요한 통신 장비와 무기와 식량과 휴대품을 갖추어놓고, 일본 국민복과 일본 종이와 활자로 찍은 신분증을 가졌으며, 비용으로는 금괴가 준비되어 있었다. 심지어 일본제 신발까지 준비가 되었다(p. 303).

이 회고를 통해 당시 국내에서 국민복이 널리 착용되었음을 알 수 있다. 따라서 OSS 작전으로 국내 침투를 준비하던 광복군이 침투 후 위장을 위해 국민복과 일본제 신발을 준비했고, 준비해 둔 국민복을 사진 속 대원들이 착용했을 가능성도 제기해볼 수 있다.

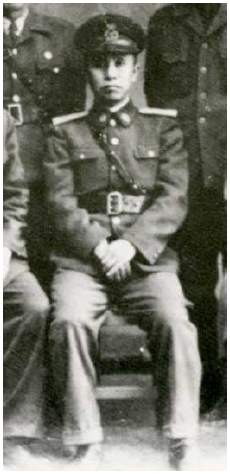

4. 독자적인 광복군 군복

광복군 제3지대는 광복군이 독자적으로 제정해 1945년 2월에 공포ㆍ시행한 <육군제복도안>과 <육군휘장도안>(IMHCC, 1972)에 따른 군복도 착용했으며, <Fig. 13>의 제3지대 정훈주임 조병걸(趙炳傑, 1898-1946)의 모습에서 이를 확인할 수 있다. <육군제복도안>은 군모(軍帽)로 <Fig. 13>에 보이는 정모(正帽)와 제복 상하의를 지정하고, 이 외에 약모(略帽), 허리띠, 외투와 군화도 제정하였다. 그리고 <육군휘장도안>은 광복군을 상징하는 장교 모표(帽標)와 사병 모표, 병과 휘장(兵科 徽章), 견장(肩章), 수장(袖章), 단추를 규정했는데, <Fig. 13>에서 장교 모표, 병과 휘장, 견장을 확인할 수 있다.

그러나 제3지대에서 <육군제복도안>과 <육군휘장도안>에 따른 군복을 착용한 인물들은 고위급 간부로, 그 모습을 담은 사진도 드물게 확인된다. 반면, 광복군 제1지대와 제2지대에서는 상당히 많은 수의 대원들이 이 차림을 했음이 사진자료에서 확인된다. 이는 지리적인 관점에서, 제1지대 본부는 임시정부 및 광복군 총사령부와 함께 중경(重慶)에 있었고, 제2지대 본부는 중경과 멀지 않은 서안(西安)에 위치한 반면, 제3지대 본부는 중경에서 멀리 떨어진 부양(阜陽)에 있어, 물자 전달이 다른 지대에 비해 원활하지 않았을 것이며, <육군제복도안> 및 <육군휘장도안>에 따른 군복 착용도 늦었을 것으로 생각된다.

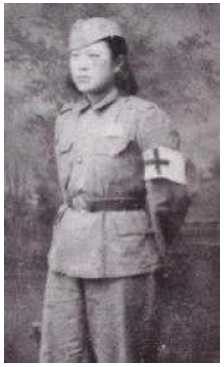

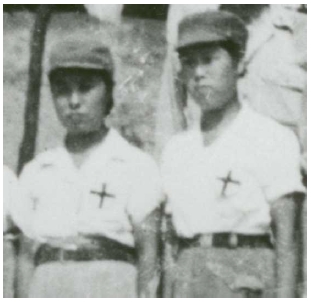

고위급 간부가 착용한 것 외에, <육군제복도안>에 따른 군복이 확인되는 자료는 <Fig. 14>로, 사진 속 인물은 구호대(救護隊) 소속 대원 김정옥(金貞玉, 1920-1997)이다. 구호대는 여타 지대에는 없는 조직으로 여성 대원으로 구성되어 간호 위주로 활동하였다(Han, 1993). 구호대는 <Fig. 15>에서 보듯이, Ⅲ-1에서 살펴본 반소매의 흰색 셔츠와 바지 차림에 왼쪽 가슴 위로 십자가가 있는 원형의 표지를 착용하기도 했으나, 김정옥은 약모에 제복 상ㆍ하의를 착용하고, 왼팔 상박(上膊)에 십자가가 그려진 완장(腕章)을 차고 있다. 그녀의 제복 상의는 견장대가 달렸고 가슴주머니에 주름이 없으며, 약모인 개리슨모(garrison cap)의 형태도 <육군제복도안>과 일부 차이를 보인다. 하지만, 제복에 약모를 갖추는 차림이 <육군제복도안>이 정한 바이며, 약모에 제복 상ㆍ하의를 착용한 여성 광복군의 모습이 흔치 않아, <Fig. 14>는 당시 여성 광복군의 군복 착장을 보여주는 귀중한 자료이다.

광복군 제3지대는 지금까지 살펴본 바처럼 다양한 기원의 군복을 착용했는데, <Fig. 16>과 같이 <Fig. 17>의 표지장을 착용한 것이 확인된다. 이는 착용자가 제3지대 소속임을 알리는 부대 표지로, <육군휘장도안>은 총사령부 군무부의 허가를 받으면, 각 부대가 스스로 부대 표지를 지정할 수 있게 하여, 제3지대가 이와 같은 부대 표지를 제작해 사용한 것으로 보인다. 선행연구에서는 총사령관 지청천이 이 표지를 착용한 사진이 있어 제3지대 외에도 이를 착용한 것(Kim, 2019)으로 보았는데, 현재까지 공개된 사진 자료를 종합해 보았을 때, 지청천을 제외하고는 이 표지 착용자는 <Fig. 16>의 제3지대장 김학규, 제3지대 1구대장 박영준(朴英俊, 1915-2000) 등 모두 제3지대 간부들로, 지청천이 예외적인 경우였음을 알 수 있다.

지금까지 제3지대가 중국 국민정부군, 미군, 일본 국민복, 광복군이 제정한 군복 등 다양한 군복을 착용했음을 논의하였다. 군복별 착용 복식을 정리하면 <Table 1>과 같다. 표에 따르면, 제3지대는 다른 지대들과 마찬가지로 국민정부군 군복을 착용했으나, 더운 기후에 적합한 반바지와 반소매 셔츠도 함께 착용한 모습이 확인된다. 미군복은 제2지대에서 다양한 아이템을 착용한 것과 달리, 제3지대에서는 카키색 면 셔츠만 착용한 것으로 나타났다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 광복군복과 관련된 선행 연구에서는 언급되지 않았던 국민복을 착용한 모습이 발견되었다.

Ⅳ. 결론

광복군 제3지대는 초모 공작으로 수많은 병력을 확보해 가면서, 미군과 합작 훈련을 실시하는 등 적극적으로 독립 투쟁을 전개하였다. 이 제3지대는 공작 활동을 하면서, 중국 국민정부군 군복, 미군 군복, 일본 국민복, 그리고 광복군이 독자적으로 제정한 군복까지 다양한 국적의 군복을 착용하였다.

먼저, 제3지대는 <육군복제조례>에 따른 원통형 군모를 포함한 국민정부군 군복을 착용했다. 중산복 형태의 제복 상의와 함께 긴 바지를 입었으며, 제3지대 주둔지였던 중국 부양(阜陽)의 더운 기후 때문에 반바지에 제복 상의 또는 반소매 흰색 셔츠를 착용한 모습도 빈번히 확인된다. 이 국민정부군 군복은 당시의 열악한 염색 기술로 군복 색상이 고르지 않았기 때문에 제3지대 단체 사진에서도 대원들 간 군복의 뚜렷한 색상 차이를 확인할 수 있다.

드물기는 하나, 제3지대 대원들이 미군 군복인 컨버터블 칼라가 달린 카키색 면 셔츠를 착용한 모습도 확인된다. 회고록을 통해 이 미군 군복을 OSS 작전을 수행하면서, 그리고 해방과 함께 미군으로부터 지원받았음을 확인하였다.

특히 눈길을 끄는 제3지대의 군복은 일본 국민복이다. 제3지대 사진에서 <국민복령>이 정한 국민복 갑호와 을호를 착용한 대원들이 확인된다. 이들은 일본군을 탈출한 한적 사병으로, 국민복을 입고 일본군에 입대했거나 입대할 때 국민복을 지급 받은 학도병이 국민복을 입은 채로 제3지대에 합류했을 것이다. 또 다른 가능성으로는, OSS 훈련 과정 중 국내 침투 후 위장하기 위해 국민복을 구비해두었는데, 이를 착용했을 수도 있다.

마지막으로 광복군이 제정한 <육군제복도안>과 <육군휘장도안>에 따른 군복이 제3지대 대원들에게 착용되었다. 그러나 사진 자료를 종합한 결과, 다른 지대와는 달리 고위 간부들이 이를 착용했는데, 이는 제3지대 본부가 임시정부 및 총사령부로부터 지리적으로 먼 곳에 위치해 있어 군복 조달이 원활하지 않았기 때문이라 생각된다. 또 제3지대 대원임을 구별할 수 있는 표지가 착용되었으며, 구호대 소속 여성 대원이 <육군제복도안>이 정한 약모 차림을 한 모습도 확인하였다.

광복군 제3지대가 다양한 국적의 군복을 착용한 배경에는 국제 관계가 중요한 역할을 했다. 이들은 중국 내에서 국민정부의 지원을 받으며 활동하면서 국민정부군의 군복을 착용했고, 미군과 협력해 공동 작전을 수행하며 미군 군복을 공급받았는데, 이는 당시 광복군의 국제적인 협력 관계를 보여준다. 또한 제3지대가 착용한 일본 국민복은 제3지대의 활동 반경과 공작 범위가 넓었음을 시사하며, 그들의 초모 활동이 성공적으로 이루어졌음을 상징적으로 나타내는 것이다.

제3지대의 지리적 위치와 역할 또한 군복 선택에 큰 영향을 미쳤다. 제3지대는 일본군 점령지와 가까운 중국 부양(阜陽)을 거점으로 활동하는 전방 부대였기 때문에 일본 국민복을 착용하였음이 확인된다. 또한 제3지대 본부는 임시정부와 총사령부로부터 지리적으로 멀리 떨어져 있었기 때문에, 광복군이 독자적으로 제정한 <육군제복도안>과 <육군휘장도안>이 시행된 이후에도 제3지대에서는 고위 간부만 이를 착용하는 등, 다른 지대와는 군복 착용에서 일부 차이를 보인다.

하지만 광복군 제3지대의 군복과 관련된 유물 및 문헌 자료는 희귀하고 단편적이어서 종합적인 연구에 어려움이 있었다. 그럼에도 불구하고, 이러한 연구가 광복군을 비롯한 여러 독립운동 단체의 복식과 의생활을 밝히고 재현하는 데 중요한 밑거름이 되기를 기대한다.

References

- Army Uniform History Editorial Board. (1980). Army uniform history [陸軍服制史]. Nonsan, Republic of Korea: Army Headquarters.

- Cabinet of Japan. (1940). Order of national uniform [國民服令]. National Archives of Japan. Retrived from https://www.digital.archives.go.jp/img/1653851

- Chang, C. H. (2015). Stone underhead - Chang Chun-ha's long march for struggle against Japan [돌베개 : 장준하의 항일대장정]. Paju, Republic of Korea: Dolbegae.

- Chosun Governor-General’s Office. (1940). Order of national uniform [國民服令]. National Library of Korea. Retrived from http://viewer.nl.go.kr:8080/gwanbo/viewer.jsp?pageId=GB_19401107_CA4139_001

- Chosunilbo [조선일보]. (1938, September 10). Autumn and winter men's clothing [秋冬紳士服]. Retrieved from https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1938091000239103011&editNo=1&printCount=1&publishDate=1938-09-10&officeId=00023&pageNo=3&printNo=6228&publishType=00010

- Chosunilbo [조선일보]. (1939, March 29). Autumn and winter men's clothing [秋冬紳士服]. Retrieved from https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1939032900239103015&editNo=1&printCount=1&publishDate=1939-03-29&officeId=00023&pageNo=3&printNo=6426&publishType=00010

- Government of the Republic of China [GRC]. (1936). Uniforms act of the army [陸軍服制條例]. Weiji Wenku. Retrived from https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E6%9C%8D%E5%88%B6%E6%A2%9D%E4%BE%8B_(%E6%B0%91%E5%9C%8B24%E5%B9%B4%E7%AB%8B%E6%B3%9525%E5%B9%B4%E5%85%AC%E5%B8%83)

- Han, S. J. (1993). Study of Korean independence army [韓國光復軍硏究]. Seoul, Republic of Korea: Ilchokak.

- Henry, M. R. (2000). The US Army in World War II (1): The Pacific. Oxford, United Kingdom: Osprey Publishing.

- Independence movement history compilation committee [IMHCC]. (1972). History of the Independence movement volume 4: History of the Korean provisional government [독립운동사 제4권 임시정부사]. Management committee of the Independence persons of merit business fund.

- Independence movement history compilation committee [IMHCC]. (1975). History of the Independence movement volume 6: History of the Independence army (Part 2) [독립운동사 제6권 독립군전투사(하)]. Management committee of the Independence persons of merit business fund.

- Institute for Military History. (1997). The history of military clothing development in South Korea Ⅰ [韓國의 軍服飾發達史Ⅰ]. Seoul, Republic of Korea: Institute for Military History.

- Kim, J. (2019). A study on military uniforms and gear of the Korean independence army(Unpublished doctoral dissertation). Ewha Womans University, Republic of Korea. Retrived from http://dcollection.ewha.ac.kr/common/orgView/000000153461

-

Kim, J. M. & Kim, C. H. (2023). A Study on the military uniforms of the Korean Volunteer Corps and the 1st branch of the Korean Independence Army. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 47(4), 684-695.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2023.47.4.684]

-

Kim, J. M. (2023). A study on military uniforms in historical photos of Korean Volunteer Corps launching ceremony. Journal of the Korean Society of Costume, 73(3), 17-27.

[https://doi.org/10.7233/jksc.2023.73.3.017]

- Kim, J. Y. (n.d.). The beginning of the journey to find a place of activity in the Korean Independence Army. The Independence Hall of Korea. Retrived from https://www.i815.or.kr/upload/kr/magazine/magazine/11/post-113.html

-

Kim, J.-M. & Hong, N.-Y. (2018). A study on Yukgun Jebok Doan (Protocol of army uniform) of the Korean independence army. Journal of Korean Traditional Costume, 21(4), 5-19.

[https://doi.org/10.16885/jktc.2018.12.21.4.5]

-

Kim, J.-M. & Hong, N.-Y. (2019). A study on military cap and emblem of the Korean independence army. Journal of Korean Traditional Costume, 22(1), 5-16.

[https://doi.org/10.16885/jktc.2019.03.22.1.5]

- Kim, K. J. (2007). Korean independence army [한국광복군]. Cheonan, Republic of Korea: The Institute of Korean Independence Movement Studies.

- Kim, M (2005). Memoir of Kim Mun-taek of the Korean Independence army. two. Korean Independence army [광복군 김문택 수기 下 - 광복군]. Cheonan, Republic of Korea: The Institute of Korean Independence Movement Studies

- Kim, W. (1998). Following Kim Gu's life: the last story of the Korean independence army [김구 선생의 삶을 따라서: 마지막 광복군 이야기]. Paju, Republic of Korea: Gyomoon.

- Kong, J. W. (2006). Clothing control and national uniform during the wartime [전시동원기 일제의 의복통제와 국민복]. Democratic Society and policy Studies, 9, 231-261.

- Maeilsinbo [매일신보]. (1940, October 26). Clothes to the new system movement [衣服부터 新體制運動]. Retrieved from https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?pageNum=1&pageSize=30&srchTarget=total&kwd=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EB%B3%B5%EC%B0%A9%EC%9A%A9%EC%9D%98+%EC%B9%99%EB%A0%B9#

- Stanton, L. S. (1994). U.S. army uniforms of World War II. PA, U.S.A.: Stackpole Books.

- The 3rd branch of Korean Independence Army Photo Album Publishing Committee. (1982). Vanguard of anti-Japanese war[抗日戰의 先鋒].

- The Independence Hall of Korea [TIHK]. (2020, September 17). Korean independence army, their roots and footprints [한국광복군, 그 뿌리와 발자취]. https://search.i815.or.kr/data2/ebook/sojang_image/ebook_06/index.html