독립군 군복의 디지털 재현 연구 : 고경(高警) 제35383호 결사대 복장을 중심으로

Abstract

This study analyzes the military uniform and equipment of the Independence Army based on the 1919 report titled, "Regarding the Uniform of the Death Squad," (Higher Police No. 35383) issued by the Japanese government and digitally reconstructs these items using the CLO 3D program. The Independence Army played a considerable role in the fight for Korea's independence through armed resistance during the Japanese occupation, and the uniforms they wore play a crucial role in the study of Korean military attire. However, due to the absence of military attire and the scarcity of photographic materials, in-depth research on the Independence Army's uniforms has been challenging. The report, Higher Police No. 35383, provides invaluable documentation of the Death Squad’s military uniform and written descriptions and illustrations make it a vital resource for the study of the Independence Army’s attire. Despite this available resource, prior research has not thoroughly examined the report to collect the details required to recreate the attire. This study aims to critically analyze the Death Squad's uniform, digitally reconstruct them with 3D software, and present them as visual materials to provide an accurate representation and application of the Independence Army's military attire. Through this research, the materials, colors, sizes, and other details of the Death Squad’s uniform and equipment have been identified. Notably, the sizes of the collar insignia, armbands, and epaulettes, as depicted in the original report held by the National Institute for Defense Studies in Japan, have been verified and meticulously reconstructed. It is anticipated that this research will be applied in various fields, including films and other audiovisual media, museum exhibitions, and historical education related to the Independence Army.

Keywords:

CLO 3D, death squad, digital reconstruction, independence army, military uniform키워드:

결사대, 디지털 재현, 독립군, 군복I. 서론

1910년 경술국치(庚戌國恥)로 대한제국이 일제에 강제 병합되면서, 국내 활동이 어려워진 의병들은 압록강과 두만강을 건너 만주와 연해주 일대에서 독립군으로서 항일 무장 투쟁을 이어 나갔다. 이들은 서간도, 북간도, 연해주 등지에 독립운동 기지를 세우고, 무관학교를 운영하는 등 어려운 환경 속에서도 독립군을 양성하며 무장 투쟁을 지속했다. 그들의 투쟁은 독립과 자유를 향한 상징이자, 독립의 중요한 발판이 되었다.

이러한 독립군의 역사적 의의와 활동에 대한 연구가 사학계에서 지속적으로 이루어져 왔다. 그러나 독립군이 착용한 군복에 대한 심도 있는 연구는 전무하다. 우리 군복식사(軍服飾史)는 주로 조선군과 대한제국군을 중심으로 많은 성과를 이루어 왔으나, 일제강점기의 군복에 관한 연구는 상대적으로 미흡하다. 최근 들어 광복군과 조선의용대의 군복을 중심으로 연구(Kim, 2019, 2023, 2024; Kim & Kim, 2023, 2024; Kim & Hong, 2018, 2019)가 진전되었지만, 독립군의 군복은 군복식사 개론서(Institute for Military History, 1997)에 간략히 소개되었을 뿐, 이를 중점적으로 다룬 연구는 없었다.

이 연구의 부재는 독립군 군복에 관한 명확한 자료가 희소하여 연구에 어려움이 있다는 점에서 기인한 것으로 생각된다. 조선군, 대한제국군, 광복군 등의 군복 연구에서는 군복에 관한 규정이 남아 있어 이를 기반으로 연구를 진행할 수 있으나, 독립군의 경우 군복에 관한 공신력 있는 규정을 찾기 어렵다. 이는 독립군이 잦은 조직 변화를 겪었고, 만주와 연해주의 넓은 지역을 넘나들며 열악한 환경에서 활동해야 했기에 군복에 대한 통일된 규정을 마련하기 어려웠기 때문일 것이다. 또한 군복 관련 규정이 존재했다 하더라도, 독립군은 신변 보호를 위해 일제로부터 조직을 은폐해야 했기에 이를 기록으로 남기지 않았을 것이다. 따라서 독립군 군복에 관한 구체적인 문헌 자료는 거의 확인되지 않으며, 신문 기사나 일제의 공문서(公文書) 등에서 단편적인 정보만 발견된다. 더구나 독립군 군복 관련 사진 자료는 매우 희귀하고, 화질이 열악해 연구에 제약이 많다. 이로 인해 독립군이 착용한 군복의 형태를 정확히 규명하는 데는 상당한 어려움이 따른다.

이와 같은 상황에서 고경(高警) 제35383호 ‘결사대(決死隊) 복장(服裝) 등에 관한 건’이라는 독립군 군복에 대한 일제의 보고서는 독립군 군복 연구에 있어 중요한 자료로 평가된다. 이 자료에는 일제가 압수한 독립군 군복과 군용 장구(軍用裝具)에 대한 정보가 그림과 함께 상세히 기록되어 있어, 결사대 자체에 대한 정보는 부족하더라도, 독립군 군복을 파악하고 이를 시각화하는 데 필수적인 사료(史料)임이 분명하다. 그러나 선행 연구(Institute for Military History, 1997)는 이를 간략히 소개하였고, 원문 번역 과정에서 일부 오역(誤譯)이 존재하는 아쉬움이 있다. 그러나 이를 기반으로 독립군 군복 관련 자료가 생성되고 있는 상황에서, 고경 제35383호에 대한 정확한 검토가 반드시 필요하다.

독립군 군복은 그들의 활약을 주제로 한 수많은 영화, 드라마, 공연 등에 등장하며, 이는 독립군을 이해함에 있어 중요한 역할을 한다. 따라서 본 연구는 고경 제35383호의 기록을 토대로 결사대 즉, 독립군의 군복과 군용 장구의 형태, 소재, 색상, 무늬 등을 체계적으로 분석하고, 이를 시각화하는 것에 의의를 둔다. 이를 위해 본 연구는 CLO 3D 프로그램(CLO 2024.1.192)을 활용하여 결사대의 군복과 군용 장구를 구현하였다. 유사 시기의 문헌 및 유물 자료 등을 바탕으로 착장 방식을 고찰하였고, 모표(帽標)와 금장(襟章) 등의 표지장(標識章)은 Adobe Photoshop(2024) 또는 Adobe Illustrator(2020)에서 제작한 후, 이를 CLO 3D에 적용하였다. 이렇게 디지털 방식으로 결사대 군복과 군용 장구를 재현한 것은 다양한 분야에서의 활용 가능성을 고려한 것이다. 디지털 재현물은 독립군을 주제로 하는 영화ㆍ드라마ㆍ공연의 의상 제작, 독립군과 관련된 박물관 및 기념관 전시, 역사 교육 및 체험 활동, 재현 행사, 애니메이션 등 여러 분야에서 실질적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 통해 독립군의 역사적 의미와 정신을 널리 알리고, 향후 관련 연구와 교육에 기여할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 고경 제35383호와 결사대 복장의 재현 현황

1. 고경 제35383호의 기록 및 의의

고경 제35383호는 결사대 복장을 다룬 일제의 독립군 관련 보고서로, 1919년 12월 15일, 조선총독부 경무국장이 외무차관에게, 조선총독부 경무국 고등경찰과가 내각총리대신에게 발송한 것이다. 전자는 『일본 외무성(外務省) 기록』의 ‘불령단 관계 잡건(不逞團關係雜件)’ 중 ‘만주 소재 조선인에 관한 부문[朝鮮人의 部-在滿洲의 部]’에 수록되어 있고, 후자는 『조선 소요 사건 관계 서류(朝鮮騷擾事件關係書類)』에 실려 있다.

『일본 외무성 기록』은 일본 외교 문서를 정리한 자료로, 이 안에는 일본 영사관 경찰의 보고서 등 항일 운동 관련 자료들이 다수 포함되어 있다(Database of Korean History, n.d.-b). 한편, 『조선 소요 사건 관계 서류』는 일본 육군성(陸軍省)의 문서로, 주로 3ㆍ1운동과 1920년대 초반 한국 민족의 국내외 독립 운동 상황을 다룬 보고서들이 수록되어 있다(Database of Korean History, n.d.-a). 이처럼 일제는 독립 운동가들을 철저히 감시했으며, 많은 의병과 독립군을 ‘불령선인(不逞鮮人)’ 또는 ‘폭도(暴徒)’로 규정했고, 그들의 항일 운동은 ‘소요 사건(騷擾事件)’으로 기록하였다. 그러나 역설적이게도, 일제가 남긴 이러한 문서들은 독립 운동가들의 투쟁 과정을 밝히는 데 중요한 자료로 활용되고 있다.

고경 제35383호에 따르면, 1919년 11월 26일, 노령(露領) 방면으로 이동 중이던 결사대가 중국 연길현(延吉縣) 일양구(一兩溝)[국자가(局子街) 북쪽 70리] 인근에서 잠복하고 있던 중국군[支那軍] 53명에게 체포되었다. 여기서 언급된 ‘결사대’가 실제로 그 명칭을 가진 독립군인지, 특정 독립군의 결사대였는지, 아니면 조선총독부 경무국이 임의로 부여한 명칭인지는 명확하지 않다. 그러나 이들이 노령 방면, 즉 연해주로 이동 중에 연길현에서 체포된 사실을 고려할 때, 북간도에서 활동하던 독립군이었음을 알 수 있으며, 이들이 러시아 내전과 연계된 한인 무장 투쟁에 참여하기 위해 연해주로 이동하던 중이었을 가능성도 있다.

이 결사대의 규모는 다른 보고서인 고경 제34101호를 통해 대략적으로 추정할 수 있다. 이 문서는 고경 제35383호가 발신되기 전인 1919년 12월 2일, 조선총독부 고등경찰과가 내각총리대신에게 결사대의 체포 사실을 보고한 것이다. 이 보고서에는 군복(軍服) 20벌, 배낭(背囊) 18개, 나팔(喇叭) 2개, 모자(帽子) 26개를 압수했다고 기록되어 있어, 결사대원의 수는 약 20여 명으로 추정된다. 이때 압수한 물품에 대해 작성한 상세 보고서가 고경 제35383호로, 이 문건은 본문과 <Fig. 1>의 그림, 그리고 그림에 대한 설명으로 구성되었다.

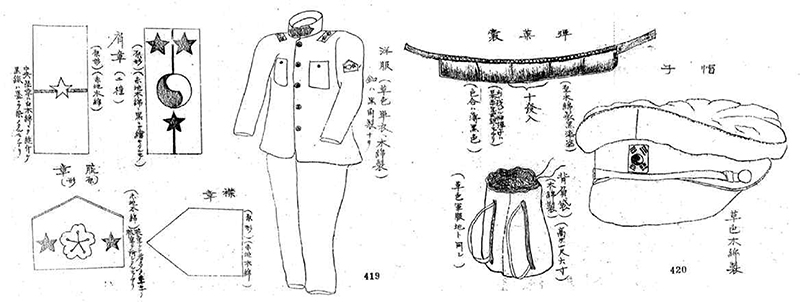

본문에는 결사대의 체포 경위가 기록되었고, 양복, 견장과 완장, 배부대 등에 대한 설명이 담겨 있다. 본문 뒤에는 <Fig. 1>의 그림이 첨부되었고, 그림 옆에는 각 품목의 소재, 제작법, 크기 등에 대한 설명이 추가되었다. 고경 제35383호의 본문, 그림과 그림 설명이 담고 있는 키워드를 정리하면 <Table 1>과 같다.

<Table 1>에서 보듯이 고경 제35383호는 결사대의 군복과 군용 장구에 대해 상당히 상세히 기록하였다. 앞서 언급한 대로, 많은 독립군 부대들이 만주를 무대로 활동했으며, 그 중 일부는 이름조차 알려지지 않은 소규모 부대들이었다. 이들이 착용한 군복은 일제의 공문서나 신문 기사에 여러 차례 언급되었지만, 대부분 ‘군복’ 또는 ‘회색 군복’ 등으로만 간략하게 기록되었을 뿐, 그 구체적인 모습을 파악하기란 쉽지 않은 일이다. 따라서 고경 제35383호는 독립군의 군복과 군용장구에 대한 구체적인 정보를 제공하고 있어 당시 독립군의 모습을 유추하는 데 중요한 사료로서의 가치를 지닌다.

결사대 복장은 독립군 관련 전시에서 사용되고 있으며, 독립기념관 제5전시실에는 <Fig. 2>의 결사대 복장 재현품이 전시되어 있다. 또한, 1920년 만주 봉오동에서 독립군이 일본군을 대파한 봉오동 전투를 주제로 한 영화 <봉오동 전투>에서는 <Fig. 3>과 같이 결사대 완장이 영화 의상에 활용되는 등, 다양한 매체에서 의상의 모티브로 활용되고 있다. 그러나 독립기념관 전시품은 군복의 소재나 모표(帽標)의 부착 위치 등 세부 사항에 있어 원문인 고경 제35383호와 차이가 있다. 예를 들어 견장의 경우, 원문에서는 태극과 별 등의 표지를 묵(墨)으로 그린 반면, <Fig. 4>에서 보듯이 전시품은 태극에 색이 있고 금속 실로 자수가 놓여, 원문의 기록과는 차이를 보인다.

재현이나 영화 의상의 경우, 제작 여건 등에 따른 변형은 불가피할 수 있다. 그러나 이러한 변형이 원문에서 크게 벗어나지 않아야 독립군 이미지의 왜곡을 방지하고, 그 역사적 의미와 정체성을 명확하게 전달하는 데 도움이 될 것이다. 따라서 역사 자료의 정확한 해석이 무엇보다 중요하며, 이를 바탕으로 올바른 재현이 이루어져야 한다.

Ⅲ. 고경 제35383호 결사대 복장 분석

이 장에서는 고경 제35383호의 본문과 그림, 그림 설명을 종합하여 결사대가 착용한 복장, 즉 군복과 군용 장구를 고찰하였다. 결사대의 군복으로는 양복(洋服), 모자(帽子), 금장(襟章), 견장(肩章), 완장(腕章)이, 군용 장구로는 배부대(背負袋), 탄약낭(彈藥囊), 권총낭(拳銃囊)이 있었으며, 나팔(喇叭)이 사용되었다. 이들 품목을 가리키는 현대적 명칭이 존재하지만, 각 품목이 현대 군에서 사용되는 것과 정확히 일치하지 않는 경우가 있어, 본 논문에서는 원문의 명칭을 그대로 사용하였다. 각 품목의 소재, 형태, 크기, 제작법 등을 살펴보면 다음과 같다.

1. 양복과 모자

고경 제35383호에 제복은 ‘양복(洋服)'으로, 군모는 ‘모자(帽子)’로 기록되었다. 당시 독립군은 바지저고리의 한복 차림으로 활동한 경우도 많아, 고경 제35383호는 서양식 상하의로 구성된 결사대의 제복을 ‘양복’이라 기록한 것으로 보인다. 이 양복과 모자의 소재는 목면(木棉)이었고, 색상은 초색(草色)으로 기록되어 있어, 초색의 면직물로 제작된 것임을 알 수 있다.

양복은 여름용 홑옷[單衣]이라 기록되었고, 모자 역시 여름용이었다고 하였기에, 양복과 모자에 사용된 면직물은 두께가 그리 두껍지는 않았을 것으로 추정된다. 그런데 결사대가 체포된 날짜는 11월 26일로, 만주의 혹독한 겨울 날씨에 여름용 홑옷을 착용한 점이 의아할 수 있으나, 이는 독립군의 어려운 상황을 반영한 결과라 할 수 있다. 이와 유사한 사례는 결사대 체포 1년 후인 1920년 10월, 만주에서 독립군이 일본군을 상대로 큰 승리를 거둔 청산리 전투에서 찾아볼 수 있다. 이 전투를 지휘한 이범석(李範奭, 1900-1972)은 그의 회고록에서 독립군이 “얇은 홑 군복을 몸에 두른” 상태였다고 묘사하고 있으며(Lee, 1971, p. 43), 전투에서 승리한 후 일본군 군수품을 확보하여 “많은 동지들은 멋진 ‘황군’식의 외투를 걸치게 되었다”고 기록하였다(Lee, 1971, p. 68). 이로써 당시 일본군이 외투를 착용한 날씨였음에도 불구하고 독립군은 홑옷을 입었음을 알 수 있으며, 결사대의 군복이 홑옷이었다는 것은 사실에 기반한 기록이라 할 수 있다.

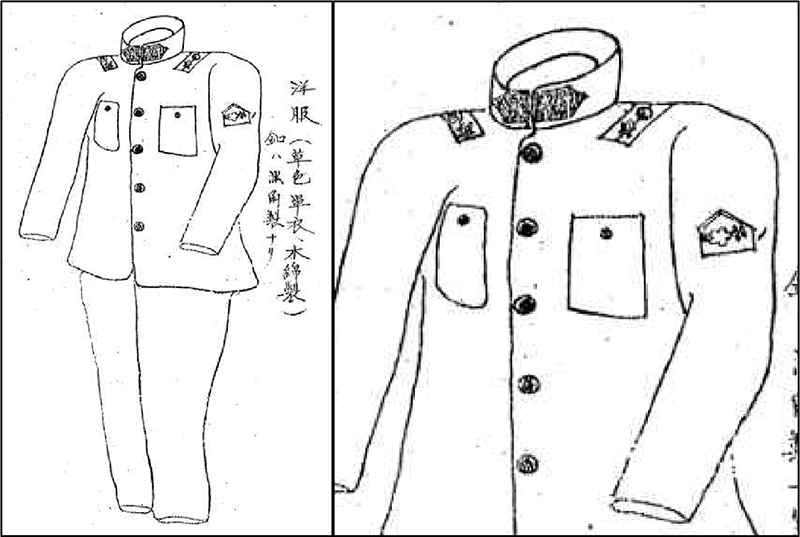

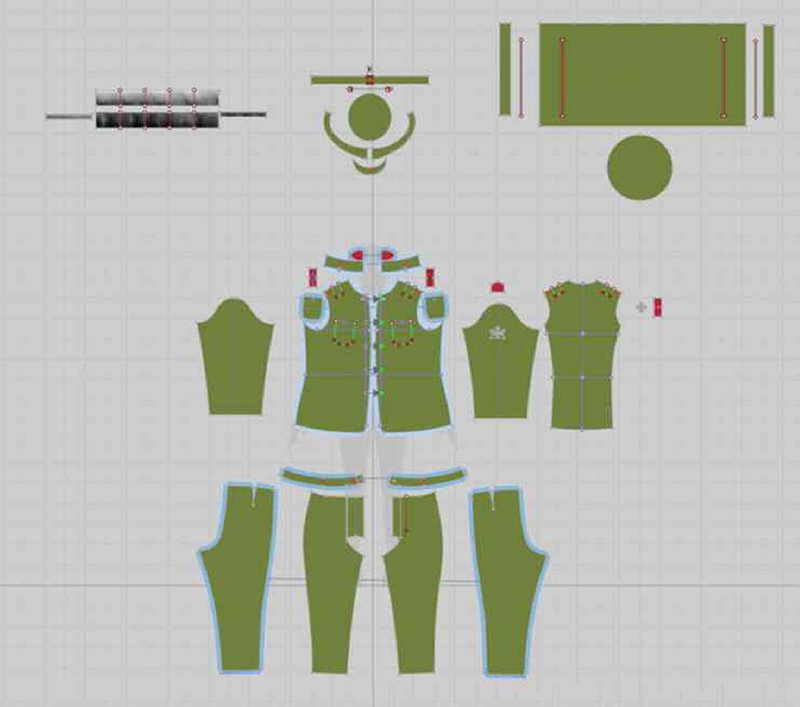

양복과 모자의 형태를 살펴보면, 양복은 <Fig. 5>에서 보듯이 상의와 하의로 구성되었다. 상의에는 목둘레에 깃을 세운 스탠드칼라(stand collar)가 달렸으며, 앞 중심은 단추 다섯 개로 여며졌다. 이런 형태의 제복 상의는 동시기에 활동하던 중국군 등의 군복에서도 찾아볼 수 있는 일반적인 스타일이다. 가슴에는 양쪽에 각각 한 개씩 주머니가 있었는데, 겉붙임주머니로 뚜껑(덮개)이 없는 단순한 형태였지만, 입구는 단추로 여밀 수 있게 제작되었다. 앞 중심과 주머니에 달린 단추는 흑색 뿔[黑角]로 만들어졌다고 기록되었다.

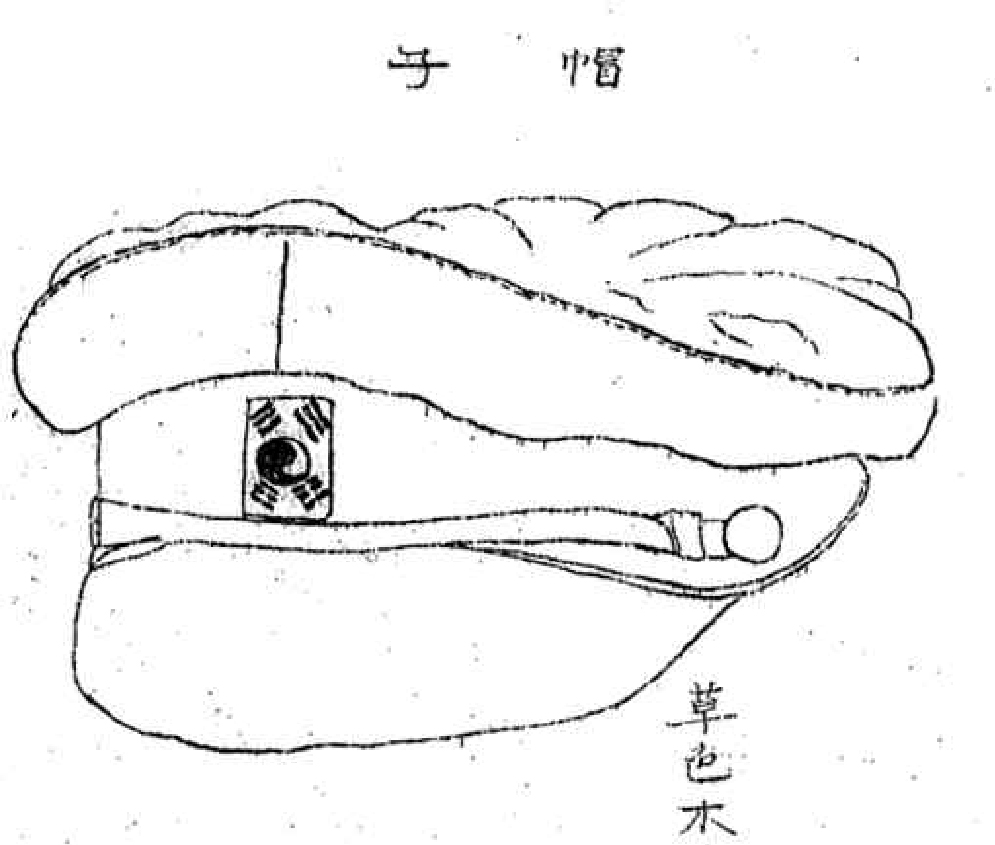

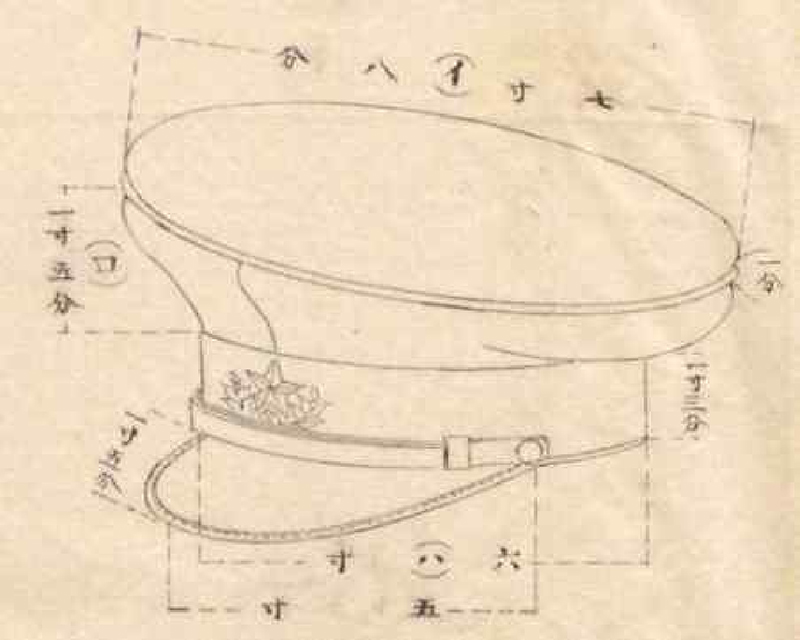

모자는 <Fig. 6>에서 보듯이 일반적으로 정모(正帽)라 불리는 형태로, 모자 상부(上部), 모자 테두리(이하 ‘모테’), 턱 끈, 차양으로 구성되어 있다. 상부가 부드러운 실루엣을 보이는 것으로 보아, 상부 안에 형태를 고정하기 위한 틀을 넣지 않은 것으로 추정된다. 정모의 차양은 가죽으로 제작되기도 하지만, 본문과 그림 설명에 이에 대한 언급이 없고, <Fig. 6>에서도 차양에 색이 표시되지 않았다. 또한, 결사대가 활동했던 시기의 다른 나라 군대에서 차양을 포함한 모자 전체를 동일한 원단으로 제작한 사례들도 있어, 결사대의 차양 역시 초색 목면으로 제작되었을 가능성이 높다고 생각된다. 이 차양 위에는 턱 끈이 얹어졌으며, 모자 좌우에 단추로 고정되었다. 모테 중앙에는 모표(帽標)가 부착되었는데, 태극기 형태인 것이 눈에 띈다. 이렇게 태극기를 모표로 사용한 것은 결사대의 정체성을 보여주며, 그들의 애국심을 표출한 중요 상징으로, 조국 독립을 향한 그들의 의지를 확인할 수 있다.

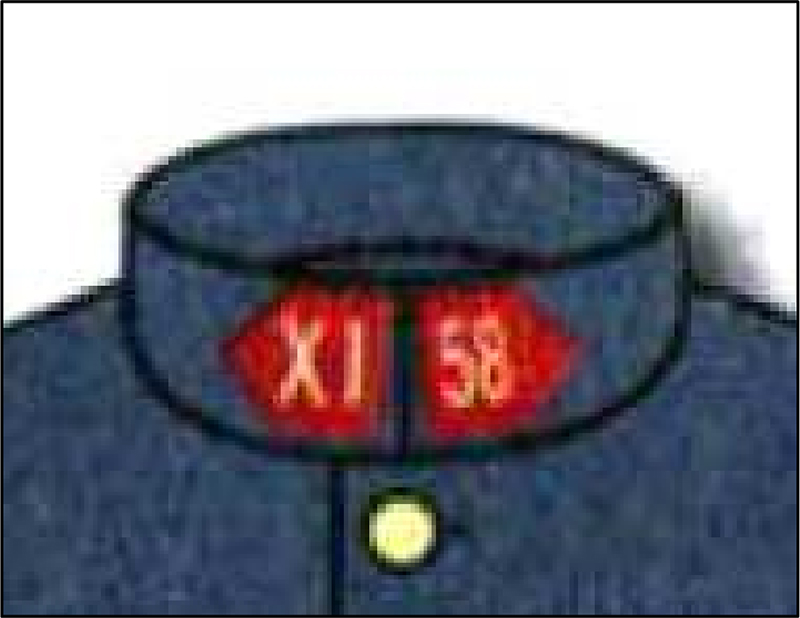

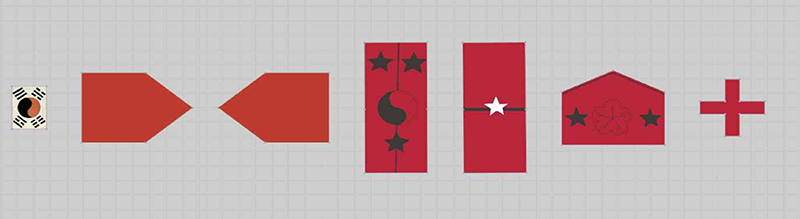

2. 금장ㆍ완장ㆍ견장

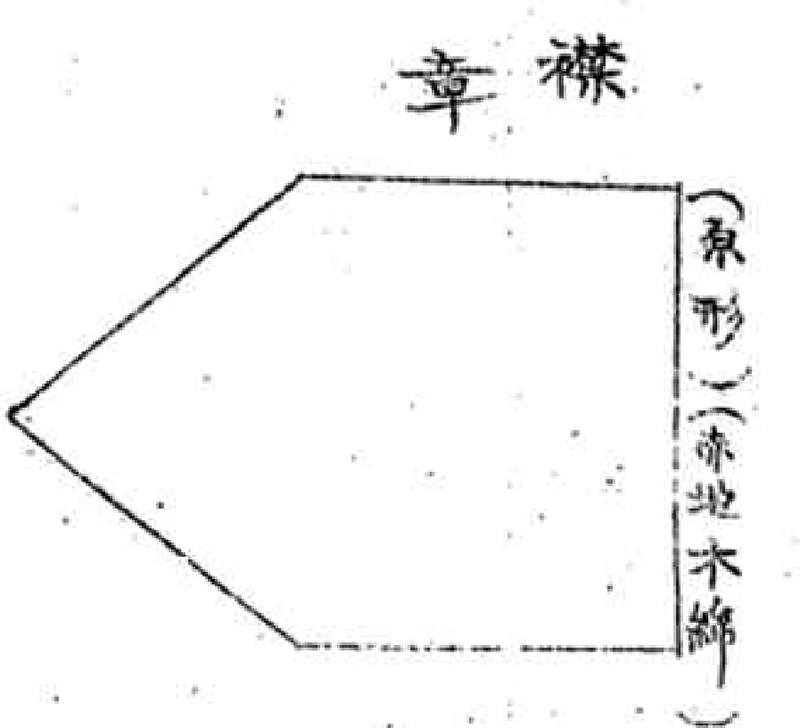

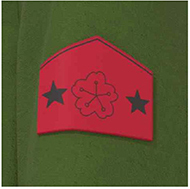

모자에 부착된 모표 외에도, 결사대는 <Fig. 5>에서 보는 것처럼 칼라, 어깨, 소매에 여러 표지장(標識章)을 부착하였다. 이 표지장은 군인의 소속과 계급을 나타내는 것으로 보고서에는 표지장의 부착 위치에 따라 금장(襟章), 견장(肩章), 완장(腕章)으로 기록되었다. 먼저 금장은 영장(領章)이라고도 불리는 것으로, 일반적으로 병과(兵科)나 소속을 나타낸다. 결사대의 금장 도안은 <Fig. 7>로, 오각형(五角形)이며, 적색(赤色) 목면으로 제작된 것이다. 이 오각형의 금장을 칼라 양쪽에 각각 한개 씩 부착했으며, 오각형의 뾰족한 모서리가 바깥을 향하도록 했다. 이 금장은 <Fig. 8>에서 보듯이 동시기에 활동하던 중국 북양군벌(北洋軍閥)의 것과 유사한 형태이다.

견장과 완장은 <Fig 5>에서 보듯이 어깨와 팔에 부착하는 것이지만, 압수된 군복에서는 많이 탈락되어 있었고, 그 만듦새가 매우 조잡하고 대략 비슷한 양식으로 만들어졌다고 기록되었다.

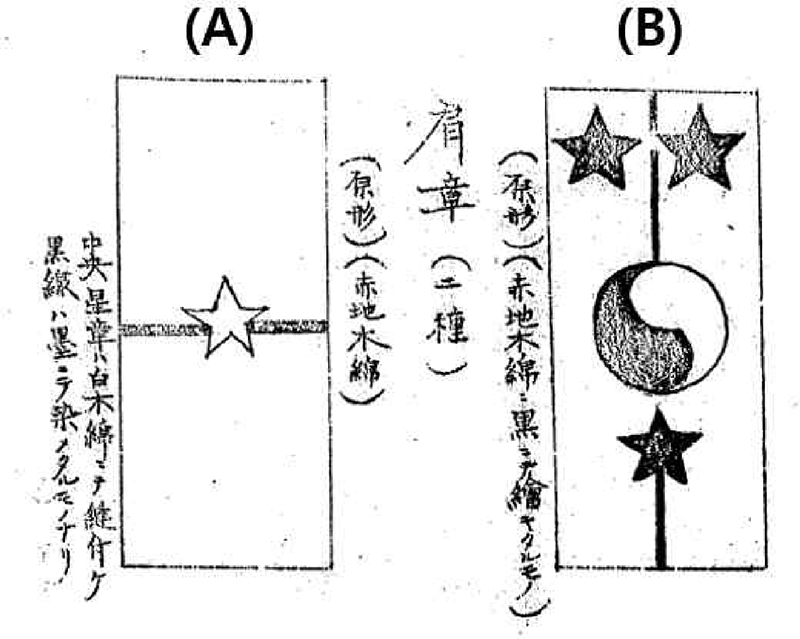

우선 견장을 살펴보면, 견장은 <Fig. 9>에서 보듯이 두 가지 종류가 사용되었다. 견장(A)는 적색 목면 바탕의 중앙에 백색 목면으로 만든 별 장식[星章]을 부착했고, 별 아래에 있는 흑색 선은 묵(墨)으로 염색한 것이다. 한편, 견장(B)도 바탕은 적색 목면으로 제작되었고, 흑색 선과 태극, 별은 모두 묵(墨)으로 그렸다고 기록되어 있다. 이 견장들은 <Fig. 5>에서 보듯이 양쪽 어깨 중앙에 세로로 부착되었는데, 당시 중국군과 일본군도 이런 방식으로 견장을 착용하였다.

이 견장의 기능에 대한 구체적인 기록은 없지만, 일반적으로 견장은 착용자의 계급을 표시하는 역할을 하므로, 이 견장 역시 계급을 나타냈을 것으로 추정된다. 그러나 고경 제35383호에는 각 견장의 착용자에 대한 정보가 없어 각 견장의 계급을 확정할 수 없다. 다만, 추측컨대 보고서 작성자가 견장(A)보다 견장(B)를 먼저 그린 것으로 보이고, 견장(B)에는 다양한 도안이 삽입되었으므로, 견장(B)가 견장(A)보다 높은 계급의 것이었을 가능성이 있다. 따라서 <Fig. 2>의 독립기념관 재현품도 견장(B)를 장교의 것, 견장(A)를 병사의 것으로 재현한 것으로 생각된다. 그러나 높은 계급의 견장일수록 견장에 고급 재료를 사용하되 표지물은 간소화하는 경향을 보이는 해외 군대의 사례들도 있다. 따라서 이를 결사대의 견장에 적용해보면, 견장(B)는 표지물을 묵으로 그린[繪] 반면, 견장(A)는 별을 백색 목면으로 제작하여 부착하고, 흑색 선은 묵으로 염색하여[染], 견장(A)가 더 섬세하게 제작되었음을 알 수 있다. 따라서 견장(A)가 더 높은 계급의 견장이었을 가능성도 배제할 수 없다.

한편, 완장은 <Fig. 10>과 같으며, 적색 목면을 오각형으로 만든 것이다. 오각형 위쪽에는 가느다란 외곽선이 한 줄 있고, 중앙에는 꽃 한 송이가, 그 양 옆으로는 별이 한 개씩 배치되었다. 꽃은 꽃잎 끝이 패인 형상으로 그려졌는데, 이는 벚꽃의 특징으로, 벚꽃 도안에 사용되는 표현 방식이다. 그러나 결사대가 일제의 상징인 벚꽃을 그들의 완장에 사용했다고 보기는 어렵다. 앞서 언급한대로 완장의 만듦새가 조악해 완장에 그려진 꽃의 형태가 명확하지 않았고, 이에 따라 조선총독부 경무국에서 이 꽃을 그리는 과정에서 벚꽃의 형태로 표현했으리라 추측된다. 완장은 대체로 착용자의 소속을 나타내는 표지이므로, <Fig. 10>에 보이는 꽃은 독립 운동을 상징하는 꽃일 가능성이 높다. 무궁화는 일제강점기 상실된 국가를 상징하는 나라꽃으로 널리 사용되었으므로(Kim et al., 2013) 대한독립선언서를 장식한 <Fig. 11>과 같은 무궁화이거나, 대한제국을 나타내는 <Fig. 12>의 이화(李花)일 수 있다. 또한, 결사대를 상징하는 특정한 꽃일 가능성도 있다.

한편, 완장 그림 옆에는 <Fig. 10>에서 보듯이 ‘완장이 없는 경우, 대개는 적색 십자(十字)의 완장을 붙인다(腕章ナク者、多ク赤十字ノ腕章ヲ附シタルモノアリ).’는 기록이 남아 있다. 이는 <Fig. 10> 외에도 십자형 완장이 존재했음을 나타내며, 적색 목면으로 십자를 만들어 부착한 것으로 보인다. 또한, 완장이 없으면 대개 십자 완장을 부착했기 때문에, 십자 완장을 착용한 결사대원이 여럿이었을 것으로 추정되며, 일반적으로 십자는 의무(醫務) 병력을 나타내므로 완장 착용자가 결사대의 의무 병력일 가능성이 있다. 그러나 결사대원의 수가 스무 명 남짓이었던 점을 고려할 때, 의무 병력으로 보기에는 숫자가 많아, 다른 특수 지원 병력의 표시일 수도 있음을 염두에 두어야 한다.

고경 제35383호에는 결사대 복장이 상세히 묘사되었으나, 배부대 높이를 제외한 치수는 기록되어 있지 않다. 결사대 복장을 재현하는 데 치수가 필수적이기에 아쉬운 점이다. 그러나 양복이나 모자의 치수는 추정할 수 없지만, 보고서에 금장과 견장, 그리고 완장의 크기를 파악할 수 있는 단서가 남아 있다. 금장, 견장, 완장의 그림<Fig. 7, 9, 10> 옆에는 ‘原形’이라는 단어가 기재되어 있는데, 전술한 양복과 모자, 그리고 후술할 군용 장구 그림에서는 이를 찾아볼 수 없다는 점에 주목해야 한다.

‘원형(原形)’을 ‘원본의 형태와 동일하게 그렸음’이라고 해석하기에는 제복과 군모, 군용 장구 역시 세세하게 묘사되어 있어 설득력이 부족하다. 따라서 본 논문에서는 이를 ‘실물의 크기와 동일하게 그렸음’으로 해석하였다. 즉, 양복과 모자, 군용 장구는 크기가 보고서보다 커서 축소해서 그릴 수밖에 없었지만, 금장, 견장, 완장은 크기가 작아 보고서에 본래 크기대로 그릴 수 있었으며, 이를 다른 품목들과 구별하기 위해 ‘原形’이라고 기재했을 것으로 생각된다.

이에 보고서 원본을 확인해 금장과 견장, 완장의 크기를 파악하고자 하였다. 그러나 국사편찬위원회 한국사데이터베이스(https://db.history.go.kr)에 공개된 고경 제35383호는 마이크로필름 형식이며, 사진에 문서의 크기가 기재되어 있지 않아 그림의 실제 크기를 알 수 없었다. 이 고경 제35383호가 수록된 『조선 소요 사건 관계 서류』는 일본 육군성(陸軍省)이 편철한 것으로, 제2차 세계대전 이후 미국에 의해 압수되었다가 1958년 일본에 반환되었고, 현재는 일본 방위성(防衛省) 방위연구소(防衛研究所)에 소장되어 있다(청구기호 : 陸軍省-朝鮮事件-T8-1-75∼81). 이에 방위연구소 사료실의 협조를 얻어, 고경 제35383호 원본에 실린 견장(A)와 견장(B)(그림 9)의 크기를 확인할 수 있었다.

견장 (A)와 (B)의 크기는 모두 가로 38㎜, 세로 90㎜이며, Adobe Illustrator에서 견장의 크기를 기준으로 금장과 완장의 크기를 확인한 결과, 금장은 세로 48㎜, 가로선 39㎜, 사선 37.2㎜이며, 완장은 가로 62.5㎜, 세로선 36.6㎜, 사선 34.6㎜으로 측정되었다.

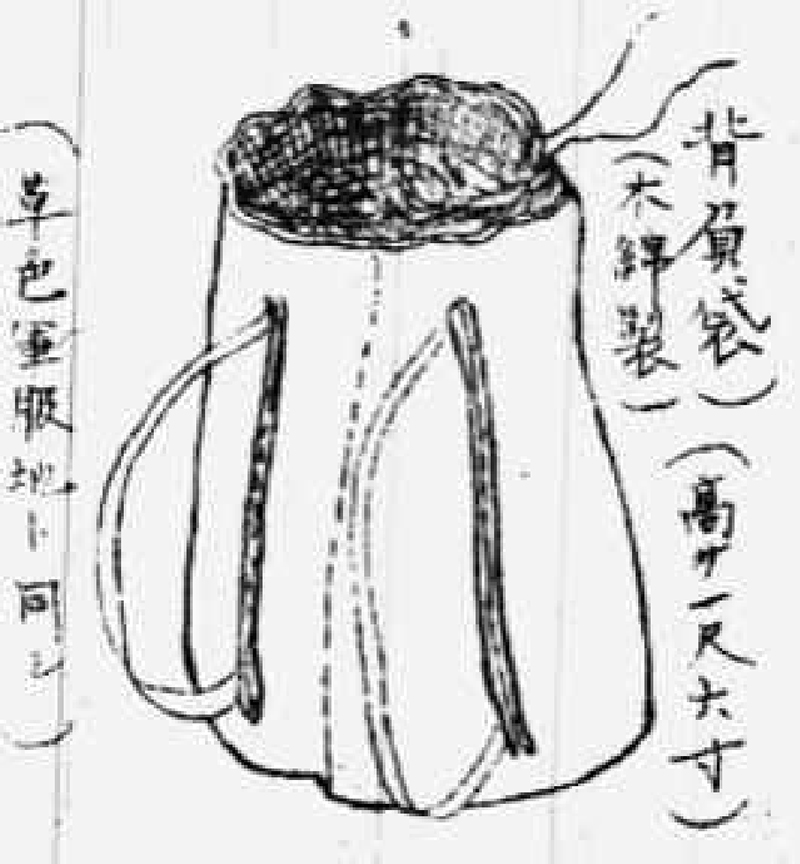

3. 배부대

결사대는 <Fig. 13>의 배부대를 소지하고 있었는데, 고경 제34101호에는 ‘배낭(背囊)’으로 기록되었다. 배부대는 목면으로 제작되었으며, 모자, 양복과 마찬가지로 초색(草色)이었다. 형태는 원통형으로, 입구는 끈으로 조여 묶을 수 있었다. 배부대의 높이는 1척(尺) 6촌(寸)으로 기록되어 있는데, 일제강점기에 운용된 도량형제(度量衡制)에 따르면 1척이 30.3㎝, 1촌은 3.03㎝이므로, 배부대 높이는 48.48㎝임을 알 수 있다(Lee, 2015).

이 배부대 제작 방법에 대해, 보고서에 ‘품질이 낮은[粗製] 마포(麻布)’, ‘환대(丸帶)’라는 표현이 사용되었으며, 선행 연구는 이를 바탕으로 배부대가 “거치른 마대를 둥그렇게 묶는 형식”이라고 보았다(Institute for Military History, 1997, p. 470). 그러나 <Fig. 13>에서 보듯이, 그림 설명을 통해 배부대가 목면으로 제작되었음이 명시되어 있으므로, 품질이 낮은 마포로 둥근 띠처럼 만든 것을 어깨띠[負緒]로 해석하는 것이 타당하다. 즉, 결사대의 배부대는 목면으로 제작되었으며, 어깨띠는 마포를 둥글게 말아 부착하였음을 알 수 있다.

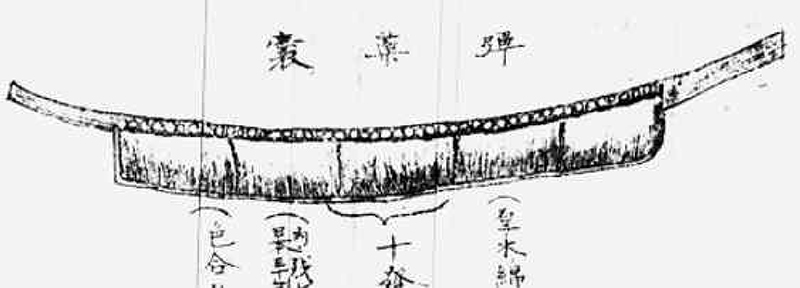

4. 탄약낭

탄약낭(彈藥囊)은 결사대가 소총 탄약을 휴대하기 위해 사용한 장비이다. 이 탄약낭은 백색 목면으로 제작하고, 흑칠(黑桼)을 하여 옅은 흑색을 띠었다. 형태는 <Fig. 14>와 같으며, 가로로 길쭉한 주머니 모양으로, 양쪽 끝에는 고정용 끈이 달려 있다. 총 다섯 칸으로 나누어져 있으며, 각 칸마다 탄약을 열 발씩 넣을 수 있었다. 보고서 작성자는 이 탄약낭이 당시 중국군이 사용한 것과 대체로 동일한 형태라고 기록하였다. 1919년 보고서가 작성된 당시, 만주에서 활동하던 중국 북양군벌은 <Fig. 15>에서 보이는 탄약낭을 사용했으며, 이를 통해 결사대 탄약낭의 형태와 착장 방식을 유추할 수 있다.

보고서 작성자는 압수한 탄약낭에 남아 있던 탄약을 보고, 결사대 대원 중 일부가 일본 30년식 소총을 소지했을 것으로 추정하였다. 이 소총은 1897(메이지 30)년 일본군에 채택되어 '30년식'으로 불리며, 일본군, 러시아 제국군, 그리고 북양군 등에게 널리 사용되었다(Jowett, 2010). 따라서 만주에서 활동한 결사대도 이 소총을 입수해 소지한 것으로 보인다.

이 30년식 소총에 사용된 탄약의 크기로 탄약낭의 대략적인 크기를 추정해볼 수 있다. 사용된 탄약은 6.5×50㎜SR로 전체 길이 76.00㎜, 림(Rim) 지름 12.08㎜의 크기이다(6.5×50mmSR Arisaka, n.d.). 탄약의 길이가 76.00㎜이므로 탄약낭의 높이는 이보다 더 길었을 것이다. 또한, 탄약낭 한 칸에는 림 지름이 12.08㎜인 총알 열 발이 들어가므로, 한 칸의 너비는 최소 12.08㎝ 이상일 것이다. 총 다섯 칸이므로, 탄약낭 주머니 부분의 가로 길이는 최소 60.4㎝ 이상이었음을 알 수 있다.

5. 권총낭

결사대로부터 권총집인 권총낭(拳銃囊) 한 개가 압수되었는데, 이는 본문에만 기록되어 있을 뿐, 그림이나 그림 설명은 남아 있지 않다. 보고서 작성자는 권총낭의 형상으로 볼 때, 결사대가 러시아 군에서 사용한 권총을 소지했을 것으로 추정하였다. 당시 러시아군은 나강(Nagant) 1895를 사용했으며(Somers, 2010), <Fig. 16>에서 나강 1895와 그 권총집을 확인할 수 있다. 결사대도 이를 사용했을 것으로 보인다.

6. 나팔

나팔 역시 그림과 그림 설명이 없지만, 본문에 형태에 대한 묘사가 남아 있다. 나팔은 관이 두 번 말린 형태로, 일본군의 나팔 제작 방식과 동일하다고 기록되어 있다. 이는 세계 각국 군대에서 널리 사용된 신호용 나팔로 보인다. 이 나팔의 형태는 <Fig. 17> 일본군의 것으로 확인할 수 있으며, 1922년에 만주에서 조직된 독립군 광정단의 사진인 <Fig. 18>에서도 오른쪽 대원이 이를 소지하고 있음을 볼 수 있다.

Ⅳ. 고경 제35383호 결사대 복장의 디지털 재현

이 장에서는 결사대 복장 중 모자와 모표, 양복, 금장, 견장, 완장, 배부대, 탄약낭을 CLO 3D로 재현하였다. 앞서 권총낭과 나팔도 고찰했지만, 고경 제35383호에 이를 뒷받침할 그림이 실려 있지 않아, 그 형태를 추정에 의존할 수밖에 없는 한계가 있어, 재현 대상에서 제외하였다.

1. 패턴 제작

일반적으로 의복을 제작할 때는 주어진 치수를 바탕으로 패턴을 제작하지만, 본 연구에서는 치수 파악에 어려움이 있어 다음과 같은 절차로 결사대 군복의 패턴을 완성하였다. (1) 결사대 활동 당시의 남성 평균 신체 사이즈를 확인하고, (2) 당시 일본군 군복 도안을 참고하여 CLO 3D에서 패턴을 제작한 뒤, (3) 봉제 과정을 거쳐 아바타에 착용시킨 후, <Fig. 18>의 광정단 군복 착용 모습을 바탕으로 고경 제35383호의 그림과 유사하도록 치수를 수정하여 최종 패턴을 제작하였다.

앞서 살펴본 대로 배부대의 높이는 보고서에 기록되어 있으며, 금장, 견장, 완장은 보고서 원본을 실측하여 치수를 확보하였다. 또한, 탄약낭의 크기는 총알의 크기를 바탕으로 추정하였다. 그러나 모자와 양복의 치수는 보고서에서 확인할 수 없어, 이를 추정하기 위해 결사대원의 신체 사이즈를 먼저 산출해보았다.

일제강점기 전후 시기의 조선인 남성 신장(身長)에 관한 여러 선행 연구가 있는데, 그 중 Cho(2016)의 연구는 7명의 군의관이 측정한 조선인 체격 검사 결과를 취합한 이이지마(飯島茂, 1901)의 자료를 재검토하여 조선인 남성의 평균 신장을 제시한 것이다. 이이지마의 자료는 결사대가 활동한 1919년과 시기적으로 근접하며, 3,152명을 조사한 대규모 샘플이기 때문에 일반화된 결과에 근접했을 것으로 보인다.

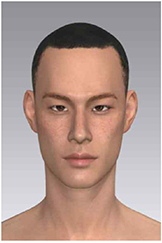

따라서 본 연구에서는 Cho(2016)의 연구 결과를 바탕으로 결사대 대원들의 체격을 추정하였다. 결사대 대원들의 나이를 21-30세로 가정하고, 해당 연령대의 평균 신장을 선행 연구에서 확인한 결과, 21-25세는 163.03㎝, 26-30세는 163.94㎝로 나타났다. 또한 이이지마는 가슴둘레를 21-25세 2,559척, 26-30세 2,662척으로 보고했으며, 이는 각각 77.53㎝와 80.65㎝로 환산된다. 이를 바탕으로 각 연령대의 중간 값인 신장 163.48㎝, 가슴둘레 79.09㎝를 산정하였다. 이 치수를 사용하여 CLO 3D에서 아바타(Avatar)를 제작하였고, 신장과 가슴둘레 외에 패턴 제작에 필요한 신체 치수와 모자 제작을 위한 머리 둘레 값은 기본 설정 값을 적용하였다.

결사대를 포함한 독립군 군복 유물이 남아 있지 않아 패턴 제작에 참고할 자료가 부족한 상황에서, 모자와 양복의 패턴은 결사대 활동 시기의 일본군 군복 도안을 참고하여 제작하였다. 앞서 살펴본 바와 같이, 독립군은 일본군과의 전투에서 군수품을 획득해 사용하였고, 이로 인해 일본군 군복을 접할 기회가 많았다. 따라서 일본군 군복의 패턴이 결사대 군복에도 적용되었을 가능성이 있다고 추정하였다. 일본군 군복 도안으로는 결사대 활동 시기에 일본군이 착용한 군복을 상세히 파악할 수 있는 1905(메이지 38)년의 『육군전시복제(陸軍戦時服服制)』에 실린 <Fig. 19>와 <Fig. 20>을 활용하였다.

모자는 고경 제35383호의 그림과 결사대 활동 당시 여러 나라 군대에서 사용된 정모(正帽) 유물 사진을 참고하여, 모자 상부, 모테, 턱 끈, 차양으로 나누어 패턴을 제작하였다. 패턴 제작에 필요한 치수는 <Fig. 19>에 기록된 모자 상부 지름(7寸 8分), 모테 높이(1寸 3分) 등을 참고하였다. 양복 상의는 <Fig. 20>을 바탕으로 뒤몸판이 프린세스 라인일 것으로 가정하였으나, 소매 제작 방식에 대한 기록은 없다. 메이지 시대 일본군 군복은 두 장 소매로 제작되기도 하였으나, 결사대 상의는 여름용 홑옷으로, 실루엣보다는 생산 과정에서의 경제성이 더 중요했을 것으로 판단되어 소매 패턴은 한 장으로 제작하였다. 하의의 경우 『육군전시복제(陸軍戦時服服制)』를 통해 패턴을 추측하기 어렵기 때문에, 일본 문화복장학원이 제시한 남성복[男子服] 바지 기본 원형(Bunka Fashion College, 1984)을 변형하여 패턴을 구성하였다. 당시 군복들의 허리 여밈은 단추 또는 끈으로 처리되었으나, 결사대 군복의 허리 여밈에 대해서는 보고서로는 명확히 규명할 수 없어, 본 연구에서는 단추로 재현하였다. 그 외에 배부대, 금장, 견장, 완장, 탄약낭은 앞서 파악한 치수를 바탕으로 패턴을 제작하였다.

패턴은 CLO 3D에서 제작하였다. 2D 창에서 사이즈에 맞춰 사각형 패턴을 생성하고, 기준선을 설정하였다. 이후 내부 다각형 툴을 이용해 완성선을 그리는데 이때 점 추가/선분 나누기 툴과 줄자 툴을 사용해 정확한 사이즈를 구현하였다. 완성선은 트레이스 기능을 활용해 잘라내고, 나머지 부분은 삭제하였다. 패턴 길이 비교 툴을 사용해 패턴을 확인하고 세부 수정을 진행하여 패턴을 완성하였다.

2)에서 제작된 패턴을 바탕으로 봉제하여 아바타에 착용시켜 보았다. 고경 제35383호의 그림만으로는 결사대의 군복이 신체에 얼마나 밀착되는지 파악할 수 없어, 결사대와 유사한 시기에 같은 지역에서 활동한 <Fig. 18>의 광정단 사진을 참고하여 그들이 착용한 군복과 유사해 보이도록 재킷의 길이, 어깨 너비와 품, 바지의 길이와 엉덩이 둘레 등의 부분 치수를 조정하였다. 본 연구에 참고할만한 독립군 군복의 실물 유물이 존재하지 않아, 사진 자료를 기반으로 여러 차례 치수를 조정하였다. 추후 독립군 군복 유물 발굴로 보다 정확한 패턴 제작이 가능해지길 기대한다. 최종 결정된 패턴 제작 치수는 <Table 2>에 정리하였고, 완성된 패턴은 탄약낭, 모자, 배부대, 양복 상하의 순으로 정렬하여 <Fig. 21>에 제시하였다.

2. 모표ㆍ금장ㆍ견장ㆍ완장 제작

모표는 <Fig. 6>에서 보듯이 태극기를 세로로 배치한 형태이다. 그러나 제작 방법과 소재, 색상에 대한 기록이 없어 정확한 재현에 한계가 있다. 모표의 바탕은 다른 표지장들처럼 목면일 것으로 추정되며, 색상 역시 적색일 수도 있으나, 본 연구에서는 광정단의 모표를 참고하여 <Fig. 22>와 같이 흰색으로 설정하였다. 모표의 태극기 문양은 1905년 의병장 고광순(高光洵, 1848-1907)이 사용한 것으로 알려진 국가등록문화재 제394호 불원복 태극기(不遠復太極旗) 이미지<Fig. 23>를 활용하였으며, <Fig. 6>과 유사하게 제작하기 위해 Adobe Photoshop을 이용해 태극과 건곤감리의 크기를 조정하였다.

금장, 견장, 완장은 Adobe Illustrator에서 패턴을 제작하고, 별과 태극 등의 표지를 그린 후 CLO 3D에서 그래픽으로 불러와 적용하였다. 이렇게 완성된 모표, 금장, 견장 2종, 완장 2종은 <Fig. 24>와 같다. 이 중에서 견장은 견장(A)를, 완장은 <Fig. 10>을 적용하였다.

3. 소재 및 색상 계획

앞서 고찰한 대로 모자, 양복, 금장, 견장, 완장, 배부대, 탄약낭은 모두 목면(木棉), 즉 면직물로 제작되었다. 특히 모자와 양복은 여름용이었기 때문에 CLO 3D에서 제공하는 면직물 옵션 중 여름용에 적합한 무게와 두께를 가진 Muslin_18x20을 선택하였다. 배부대와 탄약낭은 모자와 양복보다 두꺼운 Muslin_32x38을 사용했으며, 배부대의 어깨끈은 마포임을 감안하여 Linen을 선택하였다. 또한, 표면 질감을 구현하기 위해 직접 촬영한 면직물의 이미지를 저장하고, 그래픽 추가 기능을 사용하여 적용하였다.

고경 제35383호에는 군복과 군용 장구의 색상으로 초색(草色), 적색(赤色), 백색(白色), 흑색(黑色)이 언급되었다. 이 중 초색은 본 재현에서 가장 큰 비중을 차지하는 색상이지만, 보고서에 단순히 ‘草色’이라고만 기록되어 있어 정확한 색상을 파악할 수 없다. 이 초색을 추정하기 위해 Yoshioka(2000)의 일본 전통색 관련 저서를 참고하였다. 저자는 에도시대부터 6대째 천연염색을 이어온 요시오카(よしおか) 가문의 5대 당주(當主)로, 그의 저서가 결사대의 초색을 이해하는 데 도움이 될 것으로 판단했다. 그는 초색을 약간 검은 빛이 도는 짙은 연두색으로 설명하였으며, 제시된 초색을 팬톤 코튼 플래너(Pantone Cotton Planner)와 대조한 결과, <Fig. 25>의 18-0330 TCX임을 확인할 수 있었으며, 색명은 Dark Olive Green, HEX #4F632D이다.

그러나 이 색상은 결사대 활동 당시 인접 국가들의 군복 색상과는 이질적이며, 독립군이 일본군처럼 다갈색(茶褐色) 군복을 착용한 기록(Dongailbo, 1922)도 존재한다. 따라서 고경 제35383호의 ‘초색’이라는 기록에 대한 정확성에 의문이 제기된다. 그러나 고경 제35383호의 기록으로 볼 때, 작성자는 군수품에 익숙한 인물로 판단되며, 그는 결사대의 나팔과 탄약에 대해 ‘일본식’이라 언급한 반면, 군복 색상에 대해서는 일본군과의 유사성을 지적하지 않고 ‘초색’이라 명시했다. 이는 결사대 군복 색상이 일본군과 구별됨을 시사한다. 또한, 독립군 통의부 의용군이 ‘연두색’ 군복을 소지했다는 기사(Dongailbo, 1925)가 존재하여, 결사대 군복도 <Fig. 25>와 같은 녹색 계열일 가능성이 제기된다. 비록 요시오카의 저서 인쇄 과정에서 색상에 미세한 변동이 있을 수 있고, 고경 제35383호 작성자가 인식한 초색을 정확히 규명하기 어려운 점은 있지만, 본 연구에서는 앞서 언급한 근거들을 바탕으로 초색을 <Fig. 25>로 해석하여 이를 적용하였다.

4. 착장 시뮬레이션

앞서 산출한 신장과 가슴둘레 치수를 아바타에 적용하고, 나머지는 CLO 3D 프로그램에 자동 설정된 값을 따랐다. 아바타의 얼굴은 프로그램 내에서 가장 한국적인 남성의 모습을 선택하였으며, 포즈는 아바타의 팔과 다리를 자연스럽게 둔 모습으로 설정하였다. 제작한 아바타와 신체 치수를 <Table 3>에 정리하였다.

앞서 제작한 최종 패턴을 바탕으로 재봉을 완료한 후 착장을 진행하였다. 신발에 대한 정보는 고경 제35383호에 기록되어 있지 않아 CLO 3D에서 기본으로 제공하는 구두인 MV2_Derby로 설정하였다. 아바타에 배치 포인트를 활성화하고 제작한 패턴을 배치하였다. 실제 착장 과정을 고려해 먼저 양복 하의를, 그다음으로 상의를 시뮬레이션하여 재봉 오류와 패턴 적합성을 확인하였다. 그 후 금장, 견장, 완장을 레이어 설정해 상의 각 위치에 부착하였다. 고경 제35383호 원본에서 측정한 치수로 제작한 금장, 견장, 완장을 아바타에 적용한 결과, 적합한 사이즈임을 확인할 수 있었다. 이를 통해 금장, 견장, 완장에 기입된 ‘원형(原形)’이 ‘실제 크기와 동일함’을 의미한다는 본 연구의 가설이 타당했음을 입증할 수 있었다. 모자는 머리 둘레와 차양 부분 패턴을 강화하여 형태를 잡고, 핀을 사용해 모테를 아바타에 고정시켜 포즈를 취할 때 흐트러지지 않도록 했다. 이후 모표를 레이어 설정해 부착하였으며, 이러한 과정을 <Tabe 4>로 제시하였다.

탄약낭은 <Fig. 15>와 같이 상체에 사선으로 둘러매었고, 양복 착장이 잘 보이도록 배부대는 아바타의 옆에 배치하였다. 이후 3D창의 완성도 높이기 기능을 사용하여 최종 결과물의 질을 높였다. 군복과 군용 장구를 착용한 완성된 결사대 대원의 모습은 <Table 5>에 제시하였으며, 디테일 컷은 <Table 6>에 정리하였다.

Ⅴ. 결론

일제 강점기 한국 독립을 위해 항일 무장 투쟁을 펼친 독립군은 그 역사적 위상이 매우 높으며, 그들의 군복은 한국 군복식사의 중요한 부분을 차지한다. 본 연구는 1919년 일제가 작성한 고경(高警) 제35383호 ‘결사대 복장에 관한 건’을 바탕으로 독립군의 군복과 군용 장구를 분석하고, CLO 3D 프로그램을 활용하여 이를 디지털로 재현하였다.

고경 제35383호는 1919년 11월 25일 중국군에 의해 체포된 결사대의 복장에 관한 보고서로, 결사대의 체포 경위와 함께 각종 군복과 군용 장구의 형태, 소재, 크기, 제작법 등이 본문과 그림, 그림 설명을 통해 상세히 기술되어 있다. 따라서 이는 자료 부족으로 연구에 어려움을 겪는 독립군의 의생활 분야에 관한 귀중한 사료라 할 수 있다.

보고서에 기록된 결사대의 군복은 양복, 모자, 금장, 견장, 완장이, 군용 장구는 배부대, 탄약낭, 권총낭이 있었으며, 나팔이 사용되었다. 양복은 제복 상하의로 이루어졌고, 모자에는 태극기 모표가 부착되어 있었다. 이 양복과 모자는 초색(草色) 목면(木棉)으로 제작되었으며, 여름용이었다. 표지장으로는 금장 한 쌍, 견장 2종, 완장 2종이 제시되었으며, 모두 적색 목면으로 바탕을 만들고, 태극, 별 등의 표지물을 묵으로 그리거나, 흰색 목면을 붙여 제작되었다. 군용 장구인 배부대는 선행 연구의 해석과 달리, 배부대 전체가 아닌 어깨 끈만 마포로 제작되었음을 밝혔다. 또한, 탄약낭은 내부에 남아 있던 30년식 소총 탄약을 근거로 탄약낭의 크기를 추정하였다. 권총낭은 결사대가 러시아 군에서 사용한 권총을 소지했다는 기록을 바탕으로, 결사대가 사용했을 권총과 권총낭을 사진 자료로 제시하였다. 나팔 역시 보고서에 근거하여 당시 사용된 나팔의 형태를 고찰하였다.

이러한 고찰 결과를 바탕으로 결사대 복장 중 모자와 모표, 양복, 금장, 견장, 완장, 배부대, 탄약낭을 CLO 3D로 재현하였다. 재현을 위해 먼저 조선인 남성 신체에 관한 선행 연구를 토대로 신장과 가슴둘레를 산출하였고, 이 치수와 CLO 3D의 자동 완성 값을 활용하여 1차 패턴을 제작하였다. 일본 법령에 수록된 군복 도안과 당시 정모(正帽) 유물 등을 참고하여 패턴을 완성한 뒤, 이를 봉제하여 아바타에 착장시켰다. 이후, 결사대와 같은 시기, 같은 지역에서 활동한 광정단의 사진을 참고하여 패턴의 부분 치수를 수정하고 최종 패턴을 완성하였다. 특히 금장, 견장, 완장에 기입된 ‘원형(原形)’이라는 단어에 근거해, 일본 방위연구소에 소장된 고경 제35383호 원문에서 실제 크기를 측정해 사용함으로써 보다 정확한 재현 결과를 도출할 수 있었다.

이후 CLO 3D에 제공된 옵션 중 적합한 소재를 선정하였으며, 소재의 질감을 표현하기 위해 촬영한 면직물 이미지를 활용하였다. 이번 재현에서 가장 중요한 색상인 초색은 일본의 전통 염색 칼라 칩을 참고하여 설정하였다. 착장 시뮬레이션 과정과 함께, 최종 결과물인 군복과 군용 장구를 착용한 아바타의 모습, 그리고 여러 표지장과 탄약낭, 배부대의 디테일 컷도 함께 제시하였다.

본 연구는 독립군 군복 관련 유물과 사진 자료가 부족한 상황에서 결사대 복장 관련 보고서를 면밀히 검토하고, 이를 디지털 방식으로 상세히 재현하여 올바른 독립군 이미지를 제시했다는 데 의의가 있다. 결사대 군복을 다양한 방식으로 활용할 수 있는 디지털 형태로 결과물을 제공하였으며, 이를 통해 각종 전시를 비롯한 여러 매체와 나아가 가상현실(VR)까지, 본 연구의 결과가 폭넓게 활용되기를 기대한다.

References

- 6.5×50mmSR Arisaka (n.d.). Wikipedia. Retrieved November 8, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/6.5%C3%9750mmSR_Arisaka

- Bunka Fashion College. (1984). Men's clothing (cultural fashion course) [男子服 (文化ファッション講座)].

- Cabinet of Japan. (1905). Imperial army wartime uniform regulations, original signed document, Meiji 38 (1905), Imperial decree No. 196 [陸軍戦時服服制・御署名原本・明治三十八年・勅令第百九十六号]. National Archives of Japan. https://www.digital.archives.go.jp/img/159995

- Cabinet of Japan. (1919). Confidential No. 102, item 645: regarding the uniforms and other matters of the death squad [密第102号 其645 決死隊の服装等に関する件]. National Archives of Japan. https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C06031143600

- Cho, Y. J. (2016). Japanese army surgeons` physical examination on Koreans: focusing on the stature data before 1910. Review of Economic History, 40(3). 457-485.

- Database of Korean History. (n.d.-a). Documents concerning the Korean disturbance incident [朝鮮騷擾事件關係書類]. https://db.history.go.kr/introduction/modern/intro_jssy.html

- Database of Korean History. (n.d.-b). Overseas anti-Japanese movement materials: Japanese ministry of foreign affairs records [국외 항일운동 자료: 일본외무성기록]. https://db.history.go.kr/introduction/modern/intro_haf.html

- Dongailbo [동아일보]. (1922, October 13). Korean independence movement army made their own uniform [獨立軍服裝製造]. https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1922101300209203005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1922-10-13&officeId=00020&pageNo=3&printNo=776&publishType=00020

- Dongailbo [동아일보]. (1925, September 4). Tong-uibu volunteer army disguise oneself as a writing-brush dealer [筆商으로 變裝한 統義府 義勇軍 . https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1925090400209202003&editNo=1&printCount=1&publishDate=1925-09-04&officeId=00020&pageNo=2&printNo=1833&publishType=00020

- Institute for Military History. (1997). The history of military clothing development in South Korea Ⅰ [韓國의 軍服飾發達史Ⅰ]. Institute for Military History.

- Jowett, P. (2010). Chinese Warlord Armies 1911-30. Osprey publishing.

- Kim, J. M. (2019). A study on military uniforms and gear of the Korean independence army [Unpublished doctoral dissertation, Ewha Womans University]. https://dcollection.ewha.ac.kr/public_resource/pdf/000000153461_20241117003934.pdf

-

Kim, J. M. (2023). A study on military uniforms in historical photos of Korean Volunteer Corps launching ceremony. Journal of the Korean Society of Costume, 73(3). 17-27.

[https://doi.org/10.7233/jksc.2023.73.3.017]

-

Kim, J. M. (2024). A Study on Military Uniforms of the Third Branch of the Korean Independence Army. Journal of the Korean Society of Costume, 74(6), 208-220.

[https://doi.org/10.7233/jksc.2024.74.6.208]

-

Kim, J.-M., & Hong, N.-Y. (2018). A study on Yukgun Jebok Doan (Protocol of army uniform) of the Korean independence army. Journal of Korean Traditional Costume, 21(4), 5-19.

[https://doi.org/10.16885/jktc.2018.12.21.4.5]

-

Kim, J.-M., & Hong, N.-Y. (2019). A study on military cap and emblem of the Korean independence army. Journal of Korean Traditional Costume, 22(1), 5-16.

[https://doi.org/10.16885/jktc.2019.03.22.1.5]

-

Kim, J. M., & Kim, C. H. (2023). A study on the military uniforms of the Korean volunteer corps and the 1st branch of the Korean independence army. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 47(4), 684–695.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2023.47.4.684]

-

Kim, J. M., & Kim, C. H. (2024). A study of the rank insignia of the Korean independence army. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 48(6), 1259–1270.

[https://doi.org/10.5850/JKSCT.2024.48.6.1259]

-

Kim, Y. K., Kim, J. M., & Hong, N. Y. (2013). A study on the cultural products using the mugunghwa motif in museum. Journal of Korean Traditional Costume, 63(7), 49-64.

[https://doi.org/10.7233/jksc.2013.63.7.049]

- Korea Army Museum. (2012). Military uniforms collection - Korea army museum.

- Korean Film Archive. (n.d). The Battle of Bongohdong [봉오동 전투]. https://www.koreafilm.or.kr/museum/theater/module/TI_00000048

- Lee, B. S. (1971). Udeungbul [우등불]. Sisangsa Publishing House.

-

Lee, J. B. (2015). A study on the application of the weights and measures system in Korea under Japanese colonial rule. Journal of Koreanology, 57. 267-298.

[https://doi.org/10.15299/jk.2015.11.57.267]

- Mugunghwa Daejeon Editorial Committee. (1993). Mugunghwa Daejeon 2 [無窮花大全 2]. Yongjin Institute of Ethnic Culture.

- Park, H. (2020). Independence army and weapons [독립군과 무기]. Seonin Publishing House.

- Somers, J. (2010). Imperial russian field uniforms and equipment 1907-1917. Schiffer Pub Ltd.

- Taegeukgi ‘Never to Return’ [‘불원복(不遠復)’ 태극기] (n.d.). Digital Cheonan Cultural Encyclopedia. Retrieved December 2, 2024, from https://www.grandculture.net/cheonan/dir/GC04500666

- The Independence Hall of Korea. (n.d.). Military uniforms and equipment used by the Independence army [독립군이 사용한 군복과 물품]. Naver blog. https://m.blog.naver.com/koreai815/20166146433

- The Inniskillings Museum (n.d.). The inniskillings in Burma, january - april 1943. https://inniskillingsmuseum.com/the-inniskillings-in-burma-january-april-1943

- Xu, P., & Xu, H. Y. (2005). A century of Chinese military uniforms [中国百年军服]. Jincheng Publishing House.

- Yoshioka, Y. (2000). The dictionary of Japanese colors [日本の色辞典]. Shiko-sha.